Длина ока: Габариты ВАЗ 1111 Ока — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.com

SeAZ Oka — обзор, цены, видео, технические характеристики СеАЗ Ока

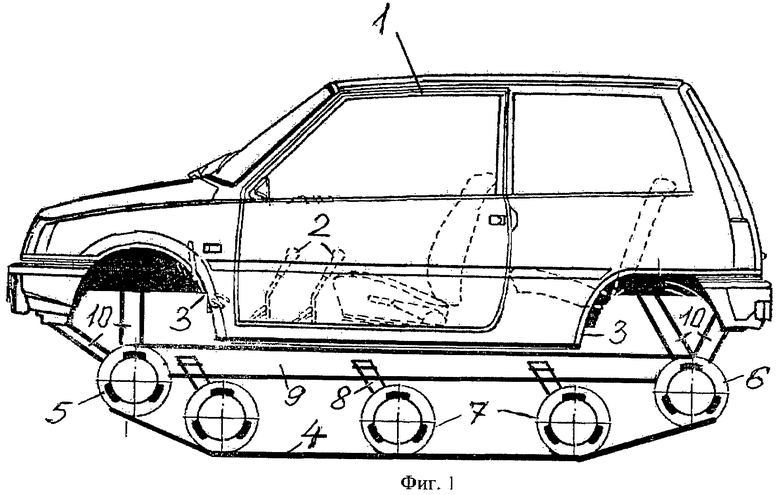

Автомобиль особого малого класса Ока сначала разрабатывался на Серпуховском автомобильном заводе (СеАЗ). Им хотели заменить давно устаревшую мотоколяску СЗД, предназначенную для людей с ограниченными возможностями.

В 1983 году на АвтоВАЗ приехала группа представителей СеАЗа с чертежами новинки. Несмотря на достаточно интересную для того времени конструкцию, под капотом автомобиля по-прежнему находился мотоциклетный двигатель с воздушным охлаждением, поскольку в стране не было другого мотора такого малого объема. Его разработкой на ВАЗе занялся Андрей Розов. Он смог создать полностью оригинальный силовой агрегат. Однако, для серийного производства он подходил слабо. Тогда было принято решение максимально унифицировать Оку с вазовской продукцией, а потому для нее взяли половину стандартного мотора ВАЗ 2108 объемом 1,3 литра, который устанавливался на первый советский переднеприводный автомобиль.

Одновременно была доработана конструкция кузова, которую скопировали с японской малолитражки Daihatsu Cuore (Дайхатсу Куоре), позаимствовав у нее размеры и пропорции. Внешний вид новинки разработали самостоятельно. Не все получалось с первого раза, поскольку столь миниатюрными автомобилями на АвтоВАЗе раньше не занимались, ощущалось и противодействие сверху. Однако, завершиться проекту помог министр автомобильной промышленности СССР. В. И. Поляков, увидавший в Оке «народный автомобиль».

Внешний вид новинки разработали самостоятельно. Не все получалось с первого раза, поскольку столь миниатюрными автомобилями на АвтоВАЗе раньше не занимались, ощущалось и противодействие сверху. Однако, завершиться проекту помог министр автомобильной промышленности СССР. В. И. Поляков, увидавший в Оке «народный автомобиль».

К новому мотору разработали коробку передач, изменили заднюю подвеску, сделав ее схожей с ВАЗ 2108. В целом, конструкция малолитражки получилась весьма удачной, с просторным салоном и вместительным багажником объемом 210 л. Машина неплохо чувствовала себя на дороге и оказалась достаточно проходимой, хотя такая задача и не ставилась.

Двигатели

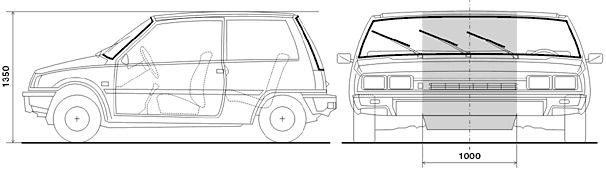

Выпускались две модификации модели: ВАЗ 1111 и ВАЗ-1113, которые отличались двигателями. Первый имел объем в 649 кубических сантиметров, а второй – 749 «кубиков». Разница была получена за счет увеличения диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Оба были четырехтактными, карбюраторными, с балансировочными валами и работали на бензине АИ-93. Они оснащались четырехступенчатой коробкой передач. Кузова изготавливались исключительно одного типа – трехдверные типа хетчбэк.

Они оснащались четырехступенчатой коробкой передач. Кузова изготавливались исключительно одного типа – трехдверные типа хетчбэк.

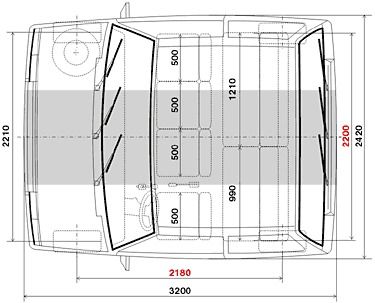

Автомобиль имел длину в 3200 мм, ширину в 1420 мм и высоту – 1400 мм. Колесная база – 2180 мм. Масса транспортного средства составляла около 645 килограмм, а максимально достигаемая скорость – 120 км/ч.

Передняя подвеска типа МакФерсон, с поперечным стабилизатором, задняя – полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами. Рулевой механизм — реечный.

Тормозная система двухконтурная, диагональная, передние тормозные механизмы дисковые, задние барабанные, с ручной или автоматической регулировкой зазора.

Однако, с переходом на рыночную экономику, производство автомобиля оказалось нерентабельным. Поэтому его производство из 62 корпуса ВАЗа перенесли в Серпухов. К программе также подключился КамАЗ. Однако, в 2008 году выпуск модели был полностью прекращен из-за слабого спроса, вызванного наводнением российского рынка подержанными иномарками из Европы и дешевыми китайскими автомобилями. Кроме этого, АвтоВАЗ прекратил выпуск двухцилиндровых моторов, посчитав нецелесообразным их доработку до норм Евро-3, поскольку для этого требовалась установка на них инжекторной системы питания и каталитического нейтрализатора.

Кроме этого, АвтоВАЗ прекратил выпуск двухцилиндровых моторов, посчитав нецелесообразным их доработку до норм Евро-3, поскольку для этого требовалась установка на них инжекторной системы питания и каталитического нейтрализатора.

После этого на СеАЗе пытались оснащать Оку литровыми трехцилиндровыми впрысковыми моторами поставляемыми из Поднебесной, которые являлись лицензионной копией двигателя Daihatsu Charade G10. Но стоимость малолитражки из-за этого взлетела в полтора раза, сравнявшись с вазовской «классикой», что окончательно подорвало ее продажи.

Возвращение Оки

Кстати, в январе 2013 года руководство АвтоВАЗа объявило о намерении возродить производство Оки к 2020 году, но это будет уже совершенно другой автомобиль, которому присвоят прежнее название.

Видео

Река Ока — общие характеристики и интересные факты

Полноводием Ока превосходит большинство известных мировых водоемов. Она занимает четвертую позицию в рейтинге рек Восточной Европы и является наиболее крупным притоком Волги, вливая в нее свои воды. Флора и фауна прибрежной местности богата — здесь расположено несколько заповедников, которые туристы считают настоящими достопримечательностями. В статье вы увидите краткое изложение о том, какие города стоят на Оке и как проходит ее речная система.

Она занимает четвертую позицию в рейтинге рек Восточной Европы и является наиболее крупным притоком Волги, вливая в нее свои воды. Флора и фауна прибрежной местности богата — здесь расположено несколько заповедников, которые туристы считают настоящими достопримечательностями. В статье вы увидите краткое изложение о том, какие города стоят на Оке и как проходит ее речная система.

Исторические данные

Первое упоминание об Оке в истории было найдено в работе летописца Нестора, датированной XI веком. Нет точной информации о том, откуда произошло название реки. Мнения ученых по этому поводу разделились. Одна группа говорит об аналогии с латинским словом «вода» — aqua. Другие на вопрос о том, почему она так называется, приводят связь с гидронимом стран Прибалтики — aka .

На берегах водоема раскинулось множество крупных и мелких селений. Можно увидеть реку Оку с городами на карте России, большинство из них были заложены еще во время Киевской Руси:

- Орел;

- Серпухов;

- Рязань;

- Нижний Новгород;

- Калуга.

Иван Грозный в 1566 году приказал построить крепость для защиты границ Москвы на юге. Земли Орла, откуда река берет свое начало, были полями битвы во время Великой Отечественной войны. А в 1943 г. поселение назвали «городом первого салюта». Крепость Серпухова возвели примерно в 1336 году, она сдерживала натиск литовско-польских войск и монголо-татарского ига. Сам Иван Грозный на этих землях обучал свою рать военному делу, здесь располагались обозы Годунова. Шуйский на берегу реки также работал со своими дружинниками, а Болотников смог собрать отряд из крестьян.

Рязанская область раньше была княжеством, основали его в 1095 году. Меньше, чем через 150 лет его полностью сожгли. Но городище возродилось и продолжило расцветать. До сего дня сохранились Кремль с колокольнями, старинные палаты и соборы. В устье реки расположен город Нижний Новгород. Заложен он был как плацдарм для воинов, где они готовились идти в походы.

На границе Руси с Литвой создали Калужскую крепость. Форпост установили над глубокими оврагами, он защищал Московское княжество от нападений. Река протекает по 13 регионам Калужского региона, среди которых есть довольно значимые в историческом понимании:

Форпост установили над глубокими оврагами, он защищал Московское княжество от нападений. Река протекает по 13 регионам Калужского региона, среди которых есть довольно значимые в историческом понимании:

- Муром;

- Ступино;

- Коломна;

- Алексин;

- Дзержинск;

- Касимов;

- Таруса;

- Протвино.

На берегах Оки до падения Киевской Руси располагались оборонительные крепости и грады, которые защищали территорию государства.

Прилегающие реки и ручьи

В список притоков Оки входит более 150 мелких и крупных водоемов. Их разделяют на ручьи и реки. Первые шумными потоками вливаются в воды, их длина колеблется от 3 до 9 километров. Есть устойчивые и пересыхающие ручейки, они получают питание от подземных вод или осадков. Самые мелкие и короткие — Пониква, Соколовка, Ястребка, Кобылка, Илова и Будойка. Большая протяженность и глубина у Эксы, Ярославки, сушки, Крутицы, Песчаного, Червяка и Кеденки.

Есть устойчивые и пересыхающие ручейки, они получают питание от подземных вод или осадков. Самые мелкие и короткие — Пониква, Соколовка, Ястребка, Кобылка, Илова и Будойка. Большая протяженность и глубина у Эксы, Ярославки, сушки, Крутицы, Песчаного, Червяка и Кеденки.

Реки также питают Оку. В ее бассейн впадают небольшие Бударин, Орлик, Руда, Сетуха, Ушна и Мезенка. К более крупным относятся:

- Пра;

- Гусь;

- Осетр;

- Клязьма;

- Зуша;

- Теша.

Наиболее крупные — Упа, Жиздра и Угра. Максимальный приток находится с левой стороны — это река Москва. Сама Ока впадает в Волгу, а она течет до Каспийского моря.

Истоки и характер течения

Село Александровка — это место, где находится исток реки Оки. Оно расположено в одном из районов Орловской области на высоте 228 метров над морем. У водоема есть собственные координаты: 36°14′ в. д. и 52°23′ с. ш. Река протекает по многочисленным оврагам, верховьям, распадам. Ее питают осадки, притекающие реки и ручьи, подземные и грунтовые воды.

Ее питают осадки, притекающие реки и ручьи, подземные и грунтовые воды.

Пойма Оки узкая в начале, но уже в Рязанской области ее ширина увеличивается до 25 м. У русла есть уникальное освященное место. К источнику приезжают со всего мира паломники, туристы, бездетные семьи и больные для исцеляющего омовения.

Благодаря археологам стало ясно, что речной каньон появился еще до ледникового периода. Русло расположено глубоко в известняке, через Коломну и Серпухово Ока течет по крутым склонам. В отличие от верхних участков, в оврагах от реки отходит множество болот и стариц.

Схема течения Оки позволяет разграничить географические районы лесостепной и лесной природных зон. Правый берег практически не покрыт растительностью, иногда можно встретить березы и дубы. Здесь из-за бурных паводков здесь образовалось множество оврагов. На левой стороне чередуются сосновые рощи с песчаными террасами.

Основные сведения о реке по водному реестру:

- глубина — от 1 до 5 м;

- протяженность — 1500 км;

- видимость достигает 55 см;

- судоходство — примерно 1180 км;

- высота истока — 228 м;

- устье поднимается над уровнем моря на 70 м.

По некоторым параметрам река превосходит египетский Нил, а по длине — Волгу. Годовой режим Оки не отличается от других водоемов. Зимой и летом наблюдается межень, весной паводок, а осенью половодье.

Уровень воды в марте-апреле может подниматься до 14 метров и разлиться на 6 км по суше. Бурлящий поток способен течь со скоростью 4 м/с. Летом характер Оки затихает, она замедляется до 1,4 м/с., осенью дожди снова делают ее более полноводной. Зимой ее поверхность покрывается льдом толщиной до 60 см. Природу на прибрежных территориях от разрушающей силы стихии защищают возведенные плотины и дамбы.

Флора и фауна

Река протекает вдоль хвойных и широколиственных лесов, дубовых рощ. Ее природные ресурсы защищены многочисленными заповедниками. Наиболее известный расположен в серпуховском районе, он называется Приокско-Террасным. В 1970-х годах ЮНЕСКО взяло его под свою охрану.

Ее природные ресурсы защищены многочисленными заповедниками. Наиболее известный расположен в серпуховском районе, он называется Приокско-Террасным. В 1970-х годах ЮНЕСКО взяло его под свою охрану.

Площадь объекта занимает более 49 кв. км, на его территории есть 980 разных видов растений. Здесь можно увидеть сосны, рябины, березы, ели и осины. Террасы, на которых они растут, образовались еще 10 000 лет назад. Есть также теплолюбивая флора — тюльпаны, тонконог, жимолость, белая акация. Северная растительность здесь также присутствует — черемша, клюква и бузина.

На берегах Оки проживают редкие млекопитающие — зубры. Их популяция находилась на грани исчезновения, но в заповеднике появились молодые особи. Обитают на территории заповедника типичные представители российских лесов — волки, зайцы, лисы, енотовидные собаки, пятнистые олени и лоси. В реке водится много рыбы, а также бобры, выхухоли, ондатры и выдры.

Достопримечательности и туризм

Оку довольно часто посещают туристы. Местные жители и экскурсоводы предлагают им покататься на теплоходах, порыбачить или прогуляться по уцелевшим древним городам. Есть программы, совмещающие все три виды развлечений. Но судоходность возможна только с апреля по июнь, после этого Ока мельчает.

Местные жители и экскурсоводы предлагают им покататься на теплоходах, порыбачить или прогуляться по уцелевшим древним городам. Есть программы, совмещающие все три виды развлечений. Но судоходность возможна только с апреля по июнь, после этого Ока мельчает.

Наиболее длительный круиз называется «Окская кругосветка», он занимает минимум одну неделю. Туристы проплывают на теплоходе 2000 км, двигаясь по кругу. Но при этом их маршрут не повторяется.

В каждом прибрежном селении хранятся исторические памятки. Коломна и Рязань известны кремлевскими постройками, в селе Константиново родился знаменитый поэт Сергей Есенин. В Дзержинске можно ознакомиться с уникальной Шуховской башней, под Тулой есть художественный объект «Поленово».

По всему направлению реки расположились многочисленные мосты. Всего их более 30, а к самым красивым относят:

- Канавинский;

- Красный;

- Каширский;

- Муромский.

У места происхождения Оки всегда много людей. Туристов привлекает легенда о святости воды. Большинство приезжает сюда выпить жидкость из целебного источника, некоторые купаются в освященной реке. Колдовской район отмечен вырубленными языческими идолами и деревянной часовней, в которой можно отстоять службу.

Туристов привлекает легенда о святости воды. Большинство приезжает сюда выпить жидкость из целебного источника, некоторые купаются в освященной реке. Колдовской район отмечен вырубленными языческими идолами и деревянной часовней, в которой можно отстоять службу.

Весь год на берегах Оки работают оздоровительные санатории. В них часто собираются ученые-ботаники, водные спортсмены и просто ценители красивой природы. Базы расположены в сосновых борах, дубовых рощах и на песчаных террасах.

Рыбалка на Оке

Река считается отличным местом для рыбалки, куда съезжаются десятки охотников за рыбой. В ее водах обитают окуни, щуки, судаки, карпы и чебаки. В начале 90-х здесь водились осетры, белуги и белорыбица. Но впадение в Оку вредных выбросов привело к их вымиранию.

Рыбалка начинается весной, когда рыба активно клюет. Приток Протва, протекающий вдоль поселка Скнига и Серпухова, богат судаком и окунем. А на окраинах Озеры вылавливают много жереха и леща. Довольно обильные уловы наблюдаются в районе Лопасней. В городе Кашире также много злачных мест, где собираются рыбаки под конец сезона.

Довольно обильные уловы наблюдаются в районе Лопасней. В городе Кашире также много злачных мест, где собираются рыбаки под конец сезона.

Для удачного лова нужно подготовить тяжелую блесну и спиннинг. Важно подобрать хорошее место, так как из-за сильного течения может измениться положение песчаных кос. В Белоомуте водятся щуки и сомы, но осенью здесь дно становится глинистым и покрывается глубокими ямами.

Обычно рыбаков можно заметить недалеко от Озеров, Малюшиной Дачи и Коломны. Характеристика этих городов разлетелась по всей России, сюда ежегодно съезжаются любители рыбалки. Большинство из них составили собственные планы и описание заводей, где водится много рыбы.

Интересные особенности

Ока — это природный водоем, ее название носят мелкие речки в Башкирии, Сибири, Тверской области и на Сахалине. Есть такое имя у водоема в Испании. Единственное водохранилище Калуги — это приток Яченка. Здесь были проведены спортивные соревнования Олимпиады 1980 года.

Река выполняет роль пограничный застав — региональной, географической и природной. К интересным фактам можно отнести и то, что площадь акватории Оки практически достигает Британских заморских территорий.

К интересным фактам можно отнести и то, что площадь акватории Оки практически достигает Британских заморских территорий.

Водоем расположен почти в центре Европейской части Российской Федерации, а двигается он к северу страны. Неподалеку от Орла в него вливается река Орлик, а в Туле и Калуге он соединяется с Упой и Угрой соответственно. После этого Ока сворачивает к Тарусе и Алексину, меняет течение на восточное направление в Протвино.

В долине Коломны река соединяется с Москвой, делает петлю и разворачивается к югу. Затем Ока извивается вдоль Рязани, принимает воды Прони, Пары и Мокши, доходит до Нижнего Новгорода, где и заканчивает свое одинокое путешествие. Это означает, что река здесь впадает в Волгу.

Длинная полноводная Ока получает питание многими путями, сама же является источником жизни рыб и других животных. Она орошает границы нескольких городов, ее исток считается святым местом. А туристы и рыбаки с удовольствием проводят здесь отпуск.

Другие статьи про интересные места

Вконтакте

Google+

Мой мир

Вконтакте

Google+

Мой мир

Загрузка. ..

..МБУК «ЦБС г. Братска»

Ока

Братский краевед В.Ф. Герасимов так отвечает на вопрос: «Кто назвал Оку Окой?»

«В челобитной царю сына боярского Петра Бекетова о назначении его казачьим головой в Енисейском остроге за походы в «Новые земли» (1626 г.) впервые упоминается река Ока (ударение на «о»), приток Ангары. Название этой реки буряты производят от слова «аха» – «старший» и связывают с тем, что она является самой большой из рек, стекающих с Восточных Саян в Ангару, слова «ока» белее древнее, означало «река», «вода».

Ока – один из крупных и многоводных притоков Ангары, впадающий в Окинский залив Братского водохранилища. Берёт начало из озера Окинского у подножия Мунку-Сардык в Восточном Саяне. Верхняя часть Оки находится в пределах Бурятии.

Длина Оки 953 км, площадь бассейна 72 900 км2, падение 1622 м. В пределах области она течет с юго-запада на северо-восток, начиная от города Зимы – с юга на север.

Ока – река многоводная, ее средний многолетний расход 464 м3/с, что составляет 15,5% от многолетнего расхода Ангары в створе Падуна. Максимальный расход летом достигает 4820 м3/с, минимальный расход бывает в марте и составляет 55 м3/с.

Течёт сначала в межгорной котловине, затем в узкой долине пересекает хребты Восточного Саяна, образуя непроходимые пороги. Нижнее течение в на Иркутско-Черемховской равнине. Впадает в Братское водохранилище, подпор от которого распространяется более чем на 300 км.

В отличие от других саянских рек Ока имеет хорошо разветвленную речную сеть. Наиболее крупный ее приток Ия. В бассейне Оки имеется 5968 рек и речек с общей длиной 30933 км.

Питание Оки смешанное. Основное значение имеют атмосферные осадки, затем подземные воды, а также воды от таяния снегов и снежников, скапливающихся в горах. В зависимости от характера питания происходит колебание уровней и расходов воды в Оке.

При ледоставе бывает небольшой подъем уровней, обусловленный зажорными явлениями. Ледостав с ноября по май, ледоход продолжается осенью около 16 дней, весной — 3 дня (заторы). В верхнем течении перемерзает, образуются мощные наледи.

Наименьшие уровни бывают в марте, так как к этому времени истощаются запасы подземного питания. С апреля начинается заметное повышение уровней воды. Половодье летом с высокими дождевыми паводками.

По Оке и ее притокам сплавлялся лес, отдельные участки Оки используются для судоходства. В нижней части долины реки образовался Окинский залив – один из крупнейших заливов Братского водохранилища, это создало хорошие условия для судоходства на всем нижнем участке.

Основные притоки: справа — Тагна, слева – Сенца, Жомболок, Зима, Ия (крупнейший приток Оки).

Населённые пункты: Саянск, Зима, Орлик.

Из Энциклопедии Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.

«Ока – приток Ангары, левый приток реки Ангары (до 800 верст длиной) или верхней Тунгуски, в Иркутской губернии, орошающий Нижнеудинский и отчасти Иркутский и Балаганский округа. Ока берет начало приблизительно под 51°54 северной широты в Саянском нагорье, из горного Окинского озера, на высоте 6400′ над уровнем моря. Приняв в себя речку Верхний Ишун, довольно многоводную, имеет уже 2 сажени ширины. Ниже впадения в нее реки Гарган, Ока расширяется уже до 60 саженей и из узкой теснины вступает в долину до 21/2 верст в ширину, затем снова бежит по теснине. Близ устья реки Тиссы Ока вновь пробивается сквозь граниты Саянских предгорий и течет более тихо, в русле переполненном наносами. Ниже впадения в Оку Сенцы, Окская долина расширяется вновь до 5 верст, где господствуют уже известняки. В 25 верстах ниже, Ока в последний раз вступает в дикое ущелье и становится порожистой, почти недоступной для плавания. От устьев речек Билюнок Ока выходит из ущелья, расширяется до 100 саженей, а долина ее имеет с версту в ширину. С этого пункта река может считаться уже сплавной, высота же уровня реки здесь не превосходит 1985′ над уровнем моря. Скалистые высоты с обеих сторон сопровождают ее долину и местами вплоть подходят к ее руслу, образуя так называемые «щеки». При устье реки Тыгелтея Ока оставляет эти щеки и береговые ее горы отходят в сторону, а долина значительно расширяется, русло реки становится до 150 саженей ширины. Речная долина состоит из богатых сенокосами лугов, прибрежные высоты покрыты лиственными и хвойными лесами. При впадении слева в Оку реки Зимы уровень реки достигает 1508′ над уровнем моря, а расширение речной долины становится еще значительнее. От Корнутского улуса, выше устья реки Зимы, долина Оки становится населенной до самого устья и богатой роскошными лугами и пажитями.

Ниже впадения в Оку Сенцы, Окская долина расширяется вновь до 5 верст, где господствуют уже известняки. В 25 верстах ниже, Ока в последний раз вступает в дикое ущелье и становится порожистой, почти недоступной для плавания. От устьев речек Билюнок Ока выходит из ущелья, расширяется до 100 саженей, а долина ее имеет с версту в ширину. С этого пункта река может считаться уже сплавной, высота же уровня реки здесь не превосходит 1985′ над уровнем моря. Скалистые высоты с обеих сторон сопровождают ее долину и местами вплоть подходят к ее руслу, образуя так называемые «щеки». При устье реки Тыгелтея Ока оставляет эти щеки и береговые ее горы отходят в сторону, а долина значительно расширяется, русло реки становится до 150 саженей ширины. Речная долина состоит из богатых сенокосами лугов, прибрежные высоты покрыты лиственными и хвойными лесами. При впадении слева в Оку реки Зимы уровень реки достигает 1508′ над уровнем моря, а расширение речной долины становится еще значительнее. От Корнутского улуса, выше устья реки Зимы, долина Оки становится населенной до самого устья и богатой роскошными лугами и пажитями.

Литература:

1. Ока // География Иркутской области (природа, население, хозяйство, экология) / В.М. Бояркин, И.В. Бояркин. – Изд. 6-е. – Иркутск, 2007. – С. 60.

2. Герасимов, В.Ф. Сто вопросов о Братске // Сказание о Братской землице / В.Ф. Герасимов. – Братск, 2006. – С. 23.

Ока, самый крупный правый приток Волги: 7dogs — LiveJournal

Ока — крупнейший правый приток Волги, длиной почти 1500 км (1498,6 км), спокойная равнинная река, величаво несущая свои воды в окружении чарующей среднерусской природы на расстояние почти в полторы тысячи километров.

Протекая по территории 7 областей Центральной России, Ока послужила точкой роста 4 областных центров (Орел, Калуга, Рязань и Нижний Новгород).

Исток реки Оки — расположился в Орловской области, в поселке Александровка. Начинается река из маленького родничка и протекает по периметру Среднерусской возвышенности.

Далее Ока устремляется к востоку, принимая воду десятков притоков, наиболее известные из них: Москва, Клязьма, Угра, Нара, Протва.

А устье Оки находится в Нижнем Новгороде, где она впадает в Волгу.

Орловская область

Длина реки в этой области — 211 километр.До впадения реки Кромы ширина Оки от двух до шести метров. У деревни Роговка река расширяется до 20 метров. К деревне Дадурово Ока расширяется до 60-70 метров, но река по прежнему становится очень мелкой. В Орле ширина достигает уже 80 метров, глубины увеличиваются. Наиболее крупные притоки Оки в Орловской области— Рыбница, Неполодь, Крома, Зуша, Нугрь, Цон, Орлик, Оптуха.

Тульская область

Глубина колеблется от 1 до 5 метров, преимущественно два-три метра. Скорость течения средняя 0,2-0,4 метра в секунду.

Калужская область

Наиболее крупные притоки — Угра, Жиздра, Протва.

Московская область

Ширина реки до 200 метров, преимущественно 120-130. Максимальная глубина — 12 метров.

В поселке Белоомут расположена плотина, после которого скорость течения увеличивается.

Наиболее крупные притоки Оки в Московской области — Беспута, Осётр, Цна, Речма, Лопасня, Каширка.

Рязанская область

Окская вода выносит из болот много торфа и сильно отличается по цвету от волжской воды. Границу вод можно различить спустя несколько километров после слияния двух рек.

Ока не может похвастаться большими глубинами, для крупных пассажирских судов река доступна только ниже Коломны, с места впадения реки Москва.

Небольшие прогулочные теплоходы могут подниматься выше по течению, теоретически даже до Калуги, но на регулярной основе такие рейсы не осуществляются.

При этом по Оке ходят только двухпалубные теплоходы 305 проекта, да и то рейсы планируются на «высокую воду» — май и начало июня, в пик летнего сезона река катастрофически мелеет.

Несколько навигаций круизы по Оке отменялись совсем, пассажирское судно даже с малой осадкой в условиях маловодья, зайдя в Москву, рискует остаться зимовать там, не в силах выйти обратно в Волгу.

Для поддержания минимального уровня воды на Оке построены несколько гидроузлов,

среди которых Белоомутский и Кузьминский.

А в 2015 году заработал и новый гидроузел, построенный ниже Кузьминской плотины, задача которого облегчить поддержку уровня реки на нужном для судоходства уровне.

Путешествуя по Оке, речной турист окунается в страницы древнерусской истории. Теплоход делает остановки в древней Коломне, есенинском Константиново, величественной Рязани, татарском Касимове, ратном Муроме, купеческом Павлово.

Чаще всего круиз по Оке является составной частью так называемой «Московской кругосветки», когда теплоход отправляется с Северного речного вокзала Москвы, проходит Волгу до Нижнего Новгорода, заходит в Оку и поднимается по ней до Южного речного вокзала столицы.

Но в мае и начале июня по Оке проходят и несколько круизов выходного дня: из Москвы и из Нижнего Новгорода. Из столицы теплоход обычно идет до Константиново и обратно, укладываясь в три дня (отправление вечером в пятницу, а прибытие в воскресенье), а из Нижнего Новгорода есть круизы до Павлово.

Первое письменное упоминание об Оке содержится в летописи XI в., где рукой летописца Нестора написано: «Вятко седее родом на Оце».

Ока сыграла большую роль в становлении государственности на Руси, когда в XI-XIV вв. была одновременно и границей и связующим путем между Черниговским, Рязанским, Владимиро-Суздальским и Муромским княжествами.

В XIV-XV вв. Серпухов, Кашира и Коломна, стоящие на берегах реки Оки, присоединились к Москве, что ознаменовало тот исторический рубеж, после которого Московское княжество превратилось в Русское государство.

В XVI в. по Оке проходил важный оборонительный рубеж, защищавший объединенную Русь от набегов кочевников, и вместе с лесными засечными полосами река Ока составляла оборонительный «Пояс Богородицы».

Любопытные факты об Оке

— Продуктивность лугов окской поймы, особенно центральной ее части, очень велика. Лучшие луга в России находятся на Дединовской пойме на юго-востоке Московской области: с них можно накосить до 100 центнеров сена с гектара.

— Ока начинается в зоне большого водораздела, где на сравнительно небольшой площади расположены истоки и притоки Волги, Днепра и Дона. Иными словами, здесь «соприкасаются» воды Черного, Азовского и Каспийского морей. Всего таких зон в европейской части России насчитывается еще три: Оковецкий лес (Балтийское, Черное и Каспийское моря), Андомская возвышенность (Балтийское, Каспийское моря и Северный Ледовитый океан) и зона в Республике Коми (Баренцево, Белое и Каспийское моря).

— На правом берегу реки сохранились остатки древнеславянского города-крепости XII в. Дивягорска. Археологи утверждают, что древнейшие из поселений на месте Дивягорска датируются серединой 1-го тыс. до н. э. К XXI в. Ока смыла около 90% древнего поселения.

— Самые крупные окские излучины находятся в том числе у села Дединово Московской области, расположенном на обоих берегах Оки. Оно было основано в XV в.

— В 1669 г. на Дединовской верфи был построен первый военный государственный корабль «Орёл», предназначавшийся для плавания по Каспийскому морю и в 1671 г. сожженный Степаном Разиным.

— В 1378 г. на берегах притока Вожа состоялась знаменитая битва на реке Воже — сражение между русской ратью Дмитрия Донского и войском Золотой Орды мурзы Бегича. Объединенная московско-рязанская рать разгромила кочевников, в битве погибли четверо ордынских князей и сам Бегич. Битва на Воже стала первой крупной победой войск Северо-Восточной Руси над большим войском Золотой Орды.

— В 1979 г. в Окском заповеднике был организован питомник редких видов журавлей, предназначенный для восстановления исчезающей популяции эндемика России — стерха. В заповеднике создан журавлиный инкубаторий, где методом искусственного осеменения журавлей получают большое количество птенцов, которых выпускают обратно в природу.

— Единственное водохранилище на реке — Яченское длиной 2,5 км — в пригороде Калуги, образованное в 1980 г. в месте впадения в Оку ее притока Яченки. Водохранилище было создано к 0лимпиаде-80 для организации отдыха горожан и проведения водно-спортивных мероприятий.

— Название реки, предположительно, может быть связано с финнским «йоки» (река), древне-верхне-немецким «аха» (вода, река), латинским «аква» (вода). В настоящее время получила распространение гипотеза о происхождении названия «Ока» из балтийских языков. Она основывается на сравнении слова «Ока» с местными названиями, образованными из литовского «акис» или латышского «акиз» (ключ, прорубь).

— Речной маршрут «Московская кругосветка» — один из немногих речных кольцевых маршрутов в мире, по которому ходят теплоходы с туристами. Общая протяженность — около 2 тыс. км, и в зависимости от количества стоянок рейс может длиться от 8 до 11 дней.

Уникальность этого маршрута состоит в том, что теплоход идет по кругу и ни разу не проходит по одному и тому же участку дважды. В 1985 г. в Москве в районе станции метро «Коломенская» был построен Южный речной вокзал, с которого сейчас и отправляются теплоходы по круизному маршруту, который замкнул речное кольцо, соединившее Москву-реку, Оку и Волгу.

Мосты через Оку

Красный (Орёл, 1879, 1950)

Муромский железнодорожный (1912,1970, 2004)

Канавинский (Нижний Новгород, 1933, 1968-1972, 2016)

Нижегородский метромост (2012)

Молитовский мост

Мызинский (Карповский) мост

Сартаковский железнодорожный (Нижний Новгород, 1961)

Стригинский мост

Использованы источники:

Река Ока Ока (река)

Река Ока

Две главные владимирские реки обмелели настолько, что речное судоходство в 33 регионе практически прекращено

Судоходство во Владимирской области скорее мертво, чем живо. Портал «Корабел.ру» запросил у Белого дома данные о перевозках по владимирским рекам и получил неутешительные данные

Портал «Корабел.ру», запущенный в 2002 году как глобальная база данных России и СНГ по морской отрасли, судостроению и судоходству, опубликовал материал «Российские реки: взгляд из правительственных окон. Владимир, Иваново и Кострома». Накануне навигации 2019 года редакция «Корабела» разослала руководителям регионов список вопросов о состоянии флота, динамике перевозок и других аспектах судоходства.

Часть вопросов чиновники проигнорировали, из некоторых регионов ответы вовсе не пришли. Сведения, которые все-таки удалось получить, были опубликованы.

«Естественно, ни одна из получившихся в итоге статей не может являться всеохватным аналитическим обзором положения дел на российских реках, поскольку основана исключительно на данных, предоставленных чиновниками. Зато это дает прекрасную возможность оценить тот спектр информации, которым оперируют руководители региональных ведомств», — отмечает «Корабел.ру».

Власти Владимирской области на вопросы о судоходстве ответили. Из предоставленных данных следует, что общая длина рек Владимирской области превышает 8,5 тысячи километров. Главной водной артерией Владимирщины считается 647-километровый отрезок Клязьмы. Протяженность Оки в границах Владимирской области составляет 111 километров. 260-километровый участок Оки и 296-километровый Клязьмы (от Владимира до устья под Гороховцом) находятся в ответственности Муромского района водных путей.

«Корабел.ру» приводит и более интересные данные о двух главных реках Владимирской области. Из них, в частности, следует, что грузового и пассажирского судоходства, а также речного хозяйства на Клязьме фактически нет:

«Река Клязьма, являясь рекой регионального значения, так как в своей судоходной части находится в основном в пределах Владимирской области, к началу 21 века утратила транспортное значение, транзитное судоходство на ней прекратилось. Распоряжением Росморречтранса река Клязьма отнесена к рекам 7-й категории, внутренние водные пути без гарантированных габаритов судовых ходов и без навигационной обстановки. Путевые работы на протяжении многих лет на ней не проводятся. Река находится в бытовом состоянии. Клязьминское прорабство — подразделение Муромского РВП, обслуживающее ранее Клязьму, полностью расформировано».

Ока является рекой федерального значения и в границах Владимирской области относится к 1-й и 2-й категории рек. То есть, на ней гарантировано должны находиться габариты судовых ходов, а также освещаемое или светоотражающее навигационное оборудование. Таким образом, предполагается, что движение флота по Оке может осуществляться круглосуточно.

«В настоящее время Федеральным агентством морского и речного транспорта для участка реки Ока на территории Владимирской области установлены следующие гарантированные габариты судовых ходов: глубина — 170 см; ширина — 60 м; радиус закругления — 400 м», — пишет «Корабел.ру».

Данные властей Владимирской области свидетельствует о том, что объемы перевозок по Оке в последнее десятилетие неуклонно падают. В первую очередь это касается транспортировки грузов. Причины — и в обмелении реки, и в спаде российской экономики, и в переключении промышленности на другие виды транспорта.

Горьковская железная дорога на днях, к примеру, отчиталась о том, что погрузка металлов, леса, лома, сахара, бумаги и других грузов в муромском регионе ГЖД выросла в 2019 году по сравнению с прошлым годом на 23% (на 272 тысячи тонн).

Что же касается использования Оки для перевозки грузов, «Корабел.ру» приводит следующие данные:

«Основной грузопоток приходится на транзитные перевозки грузов на участке Касимов — Нижний Новгород. На данном участке в 2015 году перевезено 147 тысяч тонн грузов (в основном щебень и песок), что на 40 % меньше по сравнению с 2013 годом».

Есть данные и по транспортировке людей по Оке, из которых следует, что регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом по реке в настоящее время не осуществляются:

«Основная часть пассажиропотока (70%) приходится на перевозки местной прогулочной линии в городе Муроме. Пассажиропоток на туристических линиях невысок по причине маловодности в последние годы и недостаточных глубин для работы пассажирских судов на линии Нижний Новгород — Москва. По сравнению с 2013 годом пассажиропоток в 2015 году вырос на 35% до 36 тысяч человек. Перевозки пассажиров собственным флотом до 2000 года составляли более 180 тысяч человек в год, через порт города Мурома в сутки проходило до 40–50 единиц флота. В настоящее время из 11 пристаней осталась одна в Муроме. Информацией о перевозках грузов и пассажиров в 2016 – 2018 годах департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области не обладает».

река Ока в районе Мурома, теплоход «Рихард Зорге» (фото 2014 года)Ока (река) — Россия — Планета Земля

На фото плавучая пристань — дебаркадер на берегу реки Оки в городе Тарусе, что стоит у впадения в Оку ее притока Таруса.

В заголовке приведена строка из лирического стихотворения Марины Цветаевой. Рассказывая о «лугах заливных», поэтесса очень точно передала и ширь речной поймы, и бесконечную череду излучин: «…лентой холмы огибая, тихая и голубая, плещет Ока…».

География

Ока берет начало в центральной части Среднерусской возвышенности. Ее исток — родник в селе Александрова на Орловщине — ландшафтный памятник природы регионального значения юга Орловской области.

Общее направление течения реки — с юга на север до Калуги, далее — на северо-восток. В зависимости от характера долины и русла Оку условно делят на две части: верхнюю — от истока до впадения реки Москвы и нижнюю — до устья.

В верхнем течении Ока течет в долине шириной до километра, ширина русла от 20 до 80 м. Долина Оки образовалась задолго до ледникового периода, река глубоко врезалась в коренные породы — известняки. Песчаные наносы на северном берегу образуют широкие террасы, под ними обнаруживаются ледниковые отложения — морены.

Ниже Угры она поворачивает на восток и огибает с севера отроги Среднерусской возвышенности. В этом месте ширина долины колеблется от 400 м до 3 км, а русла — от 250 до 400 м.

В нижнем течении река протекает по обширной Окской низине, также именуемой Мещерской низменностью, с обилием болот и озер. Долина то расширяется, то сужается. На границе Московской области, у Серпухова, ширина Оки — 220 м, глубина — в среднем 2 м, на фарватере — до 6 м. У Мурома, долина расширяется до 20-30 км. Ока становится очень извилистой, петляет, оставляя на широкой пойме следы своего перемещения — многочисленные старицы, некоторые очень крупные, длиной до 10 км. В месте впадения притока Пра пойма Оки достигает максимальной ширины — около 2,5 км, здесь встречаются многочисленные гривы, ширина русла приближается к 550 м, образуя озеровидные расширения.

Дно реки на всем протяжении илистое, лишь местами каменистое и песчаное. Для всей Оки характерны многочисленные перекаты. По берегам реки часто встречаются песчаные косы.

Ледостав на Оке появляется в начале декабря, зимой толщина льда доходит до 64 см. Вскрытие реки ото льда обычно происходит в первой половине апреля, длится около 10 дней, часто сопровождается заторами.

Половодье на реке проходит с апреля по май в верховьях (около 75% годового стока) и до начала июня в низовьях. Отличительная особенность водного режима Оки — частые и иногда высокие летние и особенно осенние паводки.

Ока отличается значительными колебаниями уровня воды, особенно в верхнем и среднем течении, что объясняется в значительной степени особенностями строения долины и бассейна. Так, у Каширы подъем уровня воды в паводок в полноводные годы достигает 13 м. В отдельных местах по пойме реки разлив может достигать 5 км.

Скорость течения Оки в период паводка достигает 3 м/сек. Мощный поток воды устремляется то к одному, то к другому берегу, подмывая уступы пойменной террасы и обрушивая в воду огромные глыбы глины.

Ока собирает притоки из пятнадцати областей Центральной России. В нее впадает свыше сотни рек и ручьев, причем это только те, что имеют собственное название, не подается учету количество прибрежных и донных родников.

Также возле реки от истока до устья встречаются многочисленные озера и крупные карьеры, затопленные водой. Водоемы расположены в основном с левой стороны от русла Оки и занимают 0,2% ее бассейна.

Природа

По реке Оке проходит не только территориальная граница между Московской и Тульской областями, но и природная — между лесом и лесостепью, а также историческая — между севером и югом Центральной России.

Непосредственно на реке стоят крупные города Орёл, Калуга, Рязань и Нижний Новгород, в наши дни — город-миллионник.

Бассейн Оки находится в зоне широколиственных лесов, представленных дубом, перемежающимся ельником и сосняком. Почти на всем протяжении берега заросли кустарником, на террасах раскинулись великолепные сосновые боры, а на более увлажненной пойме растет ива и ольха.

В реке много водной растительности: полупогруженной — камыш, аир, тростник, рогоз, манник водный и стрелолист, погруженной — разновидности рдеста, телорез, элодея и роголистник, растения с плавающими листьями — ряска, кубышка, трехдольница и водокрас.

В Оке водится много рыбы, преобладает густера, лещ, судак, щука, плотва, окунь.

В нижнем течении река загрязнена сбросами сточных вод, главный источник — промышленные и бытовые стоки. Самый мощный шлейф загрязнения вносит в Оку Москва-река. Выше устья Москвы-реки Ока намного чище и богаче рыбой.

С целью охраны природы бассейна Оки созданы Приокско-Террасный и Окский заповедники.

Приокско-Террасный — единственный заповедник Подмосковья: он относительно небольшой, площадью менее 50 км2.

Террасовидные ступени, на которых находится его территория, образовались более 10 тыс. лет назад. Для поймы и первой надпойменной террасы типичны дюны — огромные песчаные валы. Некоторые из них возвышаются на 10 и более метров, и у них есть свои названия: Турецкий, Пониковский. Здесь, рядом со степными растениями, встречаются типично северные, например клюква. Фауна заповедника очень богата, здесь множество птиц, водится лисица, лось, в загонах содержатся зубры, в речках обитают бобры. В 1979 г он объявлен биосферным заповедником ЮНЕСКО.

В Окском заповеднике много мелких озер, в которых обитает редкий зверек — выхухоль, а в лесах заповедника встречается лось, пятнистый олень, енотовидная собака.

Ока — транспортная артерия западной части России, две трети протяженности русла доступны речным судам. Осуществляется регулярное судоходство от Калуги, а транзитное — от Коломны, примерно от устья реки Москвы и до устья Оки. На Оке находится важный участок транзитного судоходства от устья реки Москвы до Нижнего Новгорода, по ней проходят туристские теплоходные рейсы, в том числе главный — знаменитая «Московская кругосветка». Но достаточная для прохода по реке глубина в судоходной части Оки достигается только в основном весной и осенью, в период повышения уровня. Иногда река мелеет так, что судоходство на некоторых участках замирает.

В среднем течении на участке в 100 км река шлюзована, здесь сооружены два гидроузла. Белоомутовский построен там, где река образует два параллельных русла, что позволило поставить две обособленные плотины для удобства управления прохождением судов.

Первое письменное упоминание об Оке содержится в летописи XI в., где рукой летописца Нестора написано: «Вятко седее родом на Оце». Ока сыграла большую роль в становлении государственности на Руси, когда в XI-XIV вв. была одновременно и границей и связующим путем между Черниговским, Рязанским, Владимиро-Суздальским и Муромским княжествами.

В XIV-XV вв. Серпухов, Кашира и Коломна, стоящие на берегах реки Оки, присоединились к Москве, что ознаменовало тот исторический рубеж, после которого Московское княжество превратилось в Русское государство.

В XVI в. по Оке проходил важный оборонительный рубеж, защищавший объединенную Русь от набегов кочевников, и вместе с лесными засечными полосами река Ока составляла оборонительный «Пояс Богородицы».

Общая информация

Местоположение: европейская часть РФ.

Административная принадлежность: Владимирская, Калужская, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Тульская область.Водная система: Волга -> Каспийское море.

Исток: деревня Александровка Глазуновского района Орловской области.

Устье: Волга (г. Нижний Новгород, Нижегородская область).

Питание: смешанное, преимущественно снеговое. Весеннее половодье.

Ледостав: декабрь-март.

Большие притоки: левый Жиздра, Угра, Москва и Клязьма, правые — Упа, Проня и Мокша.

Города: Нижний Новгород — 1 264 075 чел., Рязань — 537 622 чел., Калуга — 341 892 чел., Орёл — 318 633 чел., Дзержинск — 231 797 чел., Коломна — 144 125 чел., Серпухов — 125 929 чел., Муром — 109 809 чел., Алексин — 58 329 чел., Касимов — 30 696 чел. (2017).

Языки: русский.

Этнический состав: русские.

Религия: православие.

Денежная единица: российский рубль.

Цифры

Длина: 1498 км (в Московской области — 176 км).

Площадь бассейна: 245 000 км2.

Расход воды: средний — 1258 м3/сек (нижнее течение, г. Горбатов, Нижегородская область).

Средний расход воды: Орёл — 188 м3/сек, Калуга — 296 м3/сек, устье — 1258 м3/сек.

Высота истока: 226 м.

Высота устья: 67 м.

Уклон: 0,1 м/км.

Прозрачность воды: 50 см.

Судоходна на протяжении 1170 км.

Климат и погода

Умеренно континентальный.

Мягкая и продолжительная зима, сухое, не жаркое и сравнительно короткое лето.

Средняя температура января: -8,9°С.

Средняя температура июля: +19,4°С.

Среднегодовое количество осадков: 650 мм.

Относительная влажность воздуха: 75%.

Экономика

Речное судоходство.

Речное рыболовство.

Водный туризм.

Достопримечательности

Природные

- Заповедники Окский (1935) и Приокско-Террасный (1945)

- Рязанский федеральный заказник (1987)

- Водопад Радужный (граница Московской и Калужской областей)

Исторические

- Городища Буриловка (с. Вышгород, VII-VI вв. до н. э. — начало н. э.),тСупрутское (мощинская культура, III-VIII вв.) и Ижеславское (XI-XIII вв.)

- Остатки города-крепости Дивягорск (XII в.)

- Иоанно-Богословский монастырь (с. Пощупово, XIII в.)

- Кремли Рязанский (XV-XIX вв.), Коломенский (1531) и Нижегородский (начало XVI в.)

Мосты

- Красный (Орёл, 1879, 1950)

- Муромский железнодорожный (1912,1970, 2004)

- Канавинский (Нижний Новгород, 1933, 1968-1972, 2016)

- Сартаковский железнодорожный (Нижний Новгород, 1961)

- Нижегородский метромост (2012)

Культурные

- Усадьба Поленово (Тульская область, здание 1892, открыта в 1931)

- Дом-музей Сергея Есенина (с. Константиново, открыт в 1965)

Любопытные факты

- Известно о существовании по меньшей мере а перечислены шесть «тезок» Оки. Такое же название носит левый приток Ангары в Восточной Сибири, приток Куньи в Тверской области, приток Оми в Западной Сибири. Ока — приток Ика в Башкирии, река в Испании и еще река на острове Сахалин, впадающая в залив Терпения в Охотском море.

- Продуктивность лугов окской поймы, особенно центральной ее части, очень велика. Лучшие луга в России находятся на Дединовской пойме на юго-востоке Московской области: с них можно накосить до 100 центнеров сена с гектара.

- Ока начинается в зоне большого водораздела, где на сравнительно небольшой площади расположены истоки и притоки Волги, Днепра и Дона. Иными словами, здесь «соприкасаются» воды Черного, Азовского и Каспийского морей. Всего таких зон в европейской части России насчитывается еще три: Оковецкий лес (Балтийское, Черное и Каспийское моря), Андомская возвышенность (Балтийское, Каспийское моря и Северный Ледовитый океан) и зона в Республике Коми (Баренцево, Белое и Каспийское моря).

- На правом берегу реки сохранились остатки древнеславянского города-крепости XII в. Дивягорска. Археологи утверждают, что древнейшие из поселений на месте Дивягорска датируются серединой 1-го тыс. до н. э. К XXI в. Ока смыла около 90% древнего поселения.

- Самые крупные окские излучины находятся в том числе у села Дединово Московской области, расположенном на обоих берегах Оки. Оно было основано в XV в. В 1669 г. на Дединовской верфи был построен первый военный государственный корабль «Орёл», предназначавшийся для плавания по Каспийскому морю и в 1671 г. сожженный Степаном Разиным.

- В 1378 г. на берегах притока Вожа состоялась знаменитая битва на реке Воже — сражение между русской ратью Дмитрия Донского и войском Золотой Орды мурзы Бегича. Объединенная московско-рязанская рать разгромила кочевников, в битве погибли четверо ордынских князей и сам Бегич. Битва на Воже стала первой крупной победой войск Северо-Восточной Руси над большим войском Золотой Орды.

- В 1979 г. в Окском заповеднике был организован питомник редких видов журавлей, предназначенный для восстановления исчезающей популяции эндемика России — стерха. В заповеднике создан журавлиный инкубаторий, где методом искусственного осеменения журавлей получают большое количество птенцов, которых выпускают обратно в природу.

- Единственное водохранилище на реке — Яченское длиной 2,5 км — в пригороде Калуги, образованное в 1980 г. в месте впадения в Оку ее притока Яченки. Водохранилище было создано к 0лимпиаде-80 для организации отдыха горожан и проведения водно-спортивных мероприятий.

- Название реки, предположительно, может быть связано с финнским «йоки» (река), древне-верхне-немецким «аха» (вода, река), латинским «аква» (вода). В настоящее время получила распространение гипотеза о происхождении названия «Ока» из балтийских языков. Она основывается на сравнении слова «Ока» с местными названиями, образованными из литовского «акис» или латышского «акиз» (ключ, прорубь).

- Название «Ока» встречается среди рек, впадающих в Белое море, в бассейне Уфы и даже в Восточной Сибири. Это может указывать на то, что это название очень древнего происхождения и связано с племенами, пришедшими из Зауралья в центр и на север европейской части нынешней России.

- Речной маршрут «Московская кругосветка» — один из немногих речных кольцевых маршрутов в мире, по которому ходят теплоходы с туристами. Общая протяженность — около 2 тыс. км, и в зависимости от количества стоянок рейс может длиться от 8 до 11 дней. Уникальность этого маршрута состоит в том, что теплоход идет по кругу и ни разу не проходит по одному и тому же участку дважды. В 1985 г. в Москве в районе станции метро «Коломенская» был построен Южный речной вокзал, с которого сейчас и отправляются теплоходы по круизному маршруту, который замкнул речное кольцо, соединившее Москву-реку, Оку и Волгу.

Пять вещей, за которые любят и ненавидят ВАЗ-1111 Ока

В нашей серии «Пять вещей…» уже был автомобиль, безвременно снятый с производства – это последняя Волга, но если Siber можно, пусть и с некоторой натяжкой, считать попыткой российского автопрома заглянуть в класс повыше, то с Окой всё наоборот: её создали для самых базовых задач, а задумывалась она как автомобиль для людей с ограниченными возможностями. Но сразу стало понятно, что как раз такой автомобиль и нужен огромному количеству обыкновенных россиян – недорогой, простой и симпатичный. И да, он получился не идеальным. Но и прорывным, причем безо всяких натяжек. Об этом и поговорим.

Ненависть #5: гниют пороги

С коррозионной стойкостью кузова у Оки действительно были проблемы, и первыми под воздействием российского климата обычно сдавали именно пороги. У заботливого хозяина они выхаживали значительно дольше, чем у того, кто пренебрёг обработкой, а принципиально проблему могла бы решить модернизация процесса окраски кузова – как минимум, покрасочный комплекс Durr на СеАЗе наверняка можно было бы «прокачать». Увы, модернизации у этой машины так и не случилось, но об этом позже.

Любовь #5: проходимость

Интересно, что, по признанию одного из создателей машины, высокие внедорожные свойства этому автомобилю специально не закладывались. Просто отдельные качества сошлись в совокупность: это были малый вес, достаточный клиренс и передний привод. В итоге получился если не внедорожник, то уж точно уверенный покоритель просёлка. В лес по грибы или к речке на рыбалку – Ока позволила многое из того, что ранее было по силам только владельцам настоящих джипов. И в отличие от последних, за трактором в случае, если всё-таки «сели», бежать не приходится – сочетание пары крепких друзей и пары крепких слов выдёргивает автомобильчик из любого замеса.

Ненависть #4: слабый силовой агрегат

Изначально на Оку планировался другой мотор – оригинальный, более компактный и мощный, но экономика проекта внедрить его не позволила, и пришлось «кроить» двигатель из того, что было, а был «восьмерочный» блок. Уверенно чувствовать себя на Оке в современном трафике вполне возможно, но для этого необходимо хорошо чувствовать автомобиль, в должной степени крутить 33-сильный (в лучшем случае, если мы говорим о «старшем» 750-кубовом моторе ВАЗ-11113) моторчик и вовремя переключать передачи «четырёхступки». С точки же зрения среднего водителя тягово-скоростных возможностей и в городе, и на трассе Оке хватает с трудом – причем во втором случае особенно заметна нехватка пятой передачи. Если внимательно изучить вехи развития Оки, то можно вспомнить 53-сильный китайский мотор FAW в сочетании с 5-ступенчатой механикой, но он появился на Оке слишком поздно и был слишком дорогим, чтобы спасти проект.

Любовь #4: экономичность

Пусть Ока не была спорткаром, зато радовала владельца экономичностью. Конечно, эта экономичность условная, и первым её условием был хорошо настроенный карбюратор. Кроме того, по нынешним меркам показатели экономичности микролитражной Оки далеки от рекордных – в лучшем, почти идеальном случае это 5 л/100 км по трассе и на литр-два больше в городе. Но в 1990-х и начале «нулевых» Ока выигрывала топливо-экономическое сравнение с Жигулями подчистую. Что и говорить, ведь она целиком так и была задумана – купленного комплекта из четырёх свечей и 5-литровой канистры масла хватало почти на два ТО.

Ненависть #3: обижают на дороге

Хамство на наших дорогах, увы, неискоренимо, и водителю Оки довольно часто машут руками в контексте «убирайся побыстрее», сигналят, «повисают» на заднем бампере и вообще всячески самоутверждаются, ибо чужая Ока как нельзя более подходит для этого. Добавляет грустных, в прямом смысле этого слова, красок в эту картину то, что маленькая «окушка», выкрашенная в неяркий цвет (или просто белая, но не слишком чистая) становится практически незаметной для многих участников движения. Очевидно, мировая практика красить компакт-кары в броские цвета – не только дань моде.

Любовь #3: большой салон при малых габаритах

Над Окой принято смеяться за её небольшой размер, и даже некоторые из владельцев сетуют на тесный салон и маленький багажник. Но Ока была скомпонована по доселе толком не опробованному на ВАЗе принципу, благодаря которому маленький автомобиль оказывался довольно вместительным: по объёму салона Ока вполне сравнима как с вазовской «классикой», так и с лучшими компакт-карами той поры. Что ни говори, а ранее в СССР не было столь маленьких автомобилей, которые давали бы такую свободу перемещений – скажем, позволяли бы путешествовать семье из трёх человек с достаточным количеством багажа.

Ненависть #2: низкое качество и количество запчастей

В 2004-2008 годах на Оку, кажется, ставили вообще любые запчасти, о поставке которых удавалось договориться на ЗМА и СеАЗе. Уже в первый год эксплуатации владельцам приходилось менять на «нормальные» стартер, генератор, термостат, сцепление в сборе… Во многом из-за этого уровень качества очень разнился от автомобиля к автомобилю. Сейчас некоторые запчасти на Оку не сказать, чтобы редкость, но, как говорится, места надо знать. И цена запчастей сравнима с «классикой» и «восьмым» семейством, так что от когда-то заложенной супернизкой стоимости владения уже мало что осталось. А если захотелось минимального стайлинга, то выбора почти нет, и самый яркий пример – колеса: родного размера (12 дюймов) литых дисков почти не достать, а выбор резины ограничивается парой-тройкой наименований… Хотите колёса побольше? Решайтесь на установку альтернативных «тюнинговых» ступиц, тормозных дисков и барабанов с разболтовкой 4*98.

Любовь #2: простота конструкции

Тем не менее, по конструкции Ока получилась очень удачной машинкой. Ведь эта конструкция – «солянка» комплектующих из всех вазовских семейств, существовавших на момент разработки модели. Поэтому многие запчасти взаимозаменяемы с заднеприводными и переднеприводными Ладами, а чтобы починить Оку, достаточно руководства по эксплуатации и ремонту (как правило, загруженного в голову), простейшего набора инструментов и элементарного навыка.

Ненависть #1: отсутствие модернизированной версии

Это немного выпадает из заданного формата, ибо не является претензией собственно к автомобилю, но с этим реально сталкиваешься, когда изучаешь отзывы от Оке: большое количество людской печали связано как раз с тем, что машине не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать «нормальным» автомобилем: более мощного мотора, пятой передачи в коробке, кондиционера, хотя бы элементарной «музыки», колёс большего размера и, может быть, чуть освежённой внешности. Попытки внедрить практически всё это делались в последние годы выпуска на СеАЗе, а кроме того, существовал проект более-менее глубокой модернизации Оки, ЕлАЗ-1121, но СеАЗ не смог удержать цену машины в привлекательном коридоре, а елабужский проект «схлопнулся» по политико-экономическим причинам.

| На фото: СеАЗ-1111-01 Ока ‘1990–2008 и СеАЗ-11116 Ока ‘2006–08 | |

Любовь #1: компактность и манёвренность

Среди плеяды вазовских конструкторов, для которых Ока стала первым проектом после институтской скамьи, до сих пор бродит эта полушутка-полуправда: Ока – как пиджак, надел – и сразу понятно, где твои габариты. И это не тот злой юмор «из-за забора», это свои люди, прекрасно понимающие все плюсы такой компактности. Понимают их и владельцы «окушек» – при сочетании малых габаритов с небольшим радиусом разворота Ока до сих пор даёт фору большинству современных автомобилей в удобстве парковки, даже несмотря на отсутствие усилителя руля. И чем больше наши мегаполисы забиваются «крузаками», тем шире улыбаются владельцы этих неприметных, но таких простых, удобных и симпатичных машин.

***

Когда говорят о минусах Оки, мало кого из «простых пользователей» заботит низкая пассивная безопасность автомобиля. Меж тем, как мы говорили в прежних статьях об Оке, эта самая безопасность никаким современным требованиям удовлетворять не может, а значит, в сегодняшний день путь этой машинке в том виде, в котором она родилась, был заказан в любом случае. Это прекрасно понимали те, кто задумал проект «Ока-2». Среди них был уже немолодой В.Н. Поляков – тот самый, давший когда-то старт первой Оке… К сожалению, тот проект из начала 2000-х, фактически ставший последним большим делом в жизни Полякова, так и не был запущен. Но об этом – как-нибудь в другой раз.

Осевая длина, глубина передней камеры — A исследование в разных возрастных группах и аномалии рефракции

J Clin Diagn Res. 2013 Октябрь; 7 (10): 2211–2212.

Вина Бхардвадж

1 Доцент кафедры офтальмологии Медицинского колледжа НИМС, Джайпур, Раджастхан, Индия.

Ганди Партх Раджешбхай

2 Младший резидент (DNB), Медицинский колледж NIMS, Джайпур, Раджастхан, Индия.

1 Доцент кафедры офтальмологии Медицинского колледжа НИМС, Джайпур, Раджастан, Индия.

2 Младший резидент (DNB), Медицинский колледж NIMS, Джайпур, Раджастан, Индия.

ИМЯ, АДРЕС, ИДЕНТИФИКАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ АВТОРА-КОРРЕСПОНДЕНТА: Д-р Вина Бхардвадж, доцент кафедры офтальмологии Медицинского колледжа NIMS, Джайпур, Раджастхан, Индия. Телефон: 08769499725, электронная почта: moc.liamg@61grprdПоступила в редакцию 18 июля 2013 г .; Изменения запрошены 19 августа 2013 г .; Принято 11 сентября 2013 г.

Copyright © 2013 Журнал клинических и диагностических исследований Эта статья цитируется в других статьях в PMC.Abstract

Введение: Осевая длина и глубина передней камеры играют важную роль в рефракционном статусе глаза в разных возрастных группах.

Материал и методы: Настоящее исследование было проведено на 240 пациентах (480 глаз), посещавших офтальмологическое отделение офтальмологического отделения Медицинского колледжа и больницы NIMS в Джайпуре, Раджастхан, Индия. Пациенты разных возрастных групп, посещавшие офтальмологическое обследование глаз в период с июля 2011 г. по декабрь 2012 г., не имели в анамнезе каких-либо серьезных заболеваний глаз.Осевая длина и глубина передней камеры измерялись и сравнивались.

Заключение: Гиперметропические глаза имеют небольшую глубину передней камеры и меньшую осевую длину по сравнению с миопическими и эммтропными глазами.

Ключевые слова: Осевая длина (Axl), глубина передней камеры (Acd), острота зрения без коррекции (Ucva)

Введение

Глазное яблоко новорожденного в среднем составляет около 16 миллиметров в диаметре спереди назад (осевая длина). У младенца глаз немного вырастает примерно до 19½ миллиметров в длину.Глаз продолжает постепенно увеличиваться до 24-25 миллиметров в длину [1].

Осевая длина (AL) — это расстояние от поверхности роговицы до интерференционного пика, соответствующего пигментному эпителию сетчатки / мембране Бруха [2,3]. Большая часть удлинения осевой длины происходит в первые 3–6 месяцев жизни и постепенное сокращение роста в течение следующих двух лет [4], а к трем годам достигаются взрослые размеры. Установлено, что глубина и объем передней камеры уменьшаются с возрастом и связаны со степенью аметропии.

Крупномасштабные исследования роста компонентов глаза предполагают, что глаз достиг своей взрослой эмметропической осевой длины к 13 годам. Исследования также показали, что передняя камера обычно достигает своей максимальной глубины, а хрусталик достигает минимальной толщины примерно к 15 годам, потому что хрусталик уменьшается в силе во время периода медленного скоординированного роста глаза в детстве [5, 6].

У имаго осевая длина практически не изменяется.Небольшое, но устойчивое изменение в сторону дальнозоркости является правилом, особенно после 40 лет. Глаз человека значительно увеличивается после рождения. Глаз доношенного новорожденного имеет среднюю осевую длину 16-18 мм и среднюю глубину передней камеры 1,5-2,9 мм [7-10]. Средние значения осевой длины у взрослых составляют 22-25 мм, а средняя сила преломления -25,0 — + 1,0 D. Средняя глубина передней камеры взрослого эмметропического глаза составляет 3-4 мм.

Накапливающиеся данные исследований на людях указывают на то, что и наследственность, и окружающая среда влияют на преломляющую способность глаза.В нескольких исследованиях было показано, что новорожденные и младенцы обнаруживают значительные аномалии рефракции, которые затем в процессе эмметропизации уменьшаются по мере взросления ребенка [11–16].

Материалы и методы

Исследование проводилось на 480 глазах 240 пациентов разной возрастной группы, посещающих глазные OPD, которые были взяты случайным образом. Они разделены на 4 группы в зависимости от возраста: —

Группа A: пациенты в возрасте 0-10 лет.

Группа Б: пациенты в возрасте 11-20 лет.

Группа C: Пациенты в возрасте 21-40 лет.

Группа D: Пациенты в возрасте 41-60 лет.

Измерения глубины и осевой длины передней камеры были выполнены с помощью компьютерной модели A-Scan DGH 3000 SSB. Рефракция проводилась при полной циклопегии методом ретиноскопии Streak. Следующие параметры были измерены для каждого правого и левого глаза.

Острота зрения без коррекции (UCVA).

Глубина передней камеры (в мм).

Осевая длина (в мм).

Результаты

[, -].

[Таблица / Рис-1]:

Соотношение полов при различных аномалиях рефракции по отношению к разным возрастным группам

| Группа | Эмметропия | Аметропия | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Миопия | Гиперметропия | Астигматизм | Мужской | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Женский | |||

| A | 7 (11.67%) | 10 (16,67%) | 10 (16,67%) | 9 (15%) | 5 (8,33%) | 7 (11,67%) | 5 (8,33%) | 7 (11,67 %) | |||||

| B | 10 (16,67%) | 6 (10%) | 8 (13,33%) | 10 (16,67%) | 7 (11,67%) | 5 (8,33%) | 8 (13,33%) | 6 (10%) | |||||

| C | 10 (16,67%) | 6 (10%) | 8 (13,33%) | 9 (15%) | 7 ( 11.67%) | 5 (8,33%) | 8 (13,33%) | 7 (11,67%) | |||||

| D | 7 (11,67%) | 8 (13,33%) | 8 (13,33%) | 11 (18,33%) | 6 (10%) | 10 (16,67%) | 6 (10%) | 4 (6,67%) | |||||

[Таблица / Рис. 2]:

Средняя глубина передней камеры (в мм) при различных аномалиях рефракции в зависимости от возрастной группы

| Группа | Эмметропия | Аметропия | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Миопия | Гиперметропия | Астигматизм | |||||||

| Женский | Мужчина | Мужской | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Женский | ||

| A | 3.16 | 3,22 | 3,44 | 3,46 | 2,98 | 2,97 | 3,06 | 3,12 | |

| SD | 0,22 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,23 901 0,26 | ||||

| B | 3,04 | 3,06 | 3,41 | 3,57 | 2,79 | 2,90 | 3,05 | 2,93 | |

| SD | SD | SD14 | 0,19 | 0,38 | 0,26 | 0,8 | 0,15 | 0,18 | 0,46 |

| C | 2,86 | 2,89 | 3,4013 | 2,89 | 3,4013 | 2,89 | 3,4013 | 3,03||

| SD | 0,17 | 0,15 | 0,23 | 0,27 | 0,19 | 0,42 | 0,40 | 0,22 | |

| D | 277 | 2,73 | 3,24 | 3,18 | 2,50 | 2,57 | 2,91 | 2,61 | |

| SD | 0,3 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,21||

[Таблица / Рис-3]:

Средняя осевая длина (в мм) при различных аномалиях рефракции по отношению к разным возрастным группам

| Возраст (лет) | Emmetropia | Ametropia | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Миопия | Гиперметропия | Астигматизм | ||||||||||||

| Мужской | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Женский | |||||||

| 0131 0131 028 | 21,93 | 22,81 | 22,82 | 21,22 | 21,29 | 22,32 | 22,03 | |||||||

| SD | 0,50 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,32 | |||||||||

| 11-20 | 23,23 | 23,42 | 24,07 | 24,18 | 21,97 | 21,71 | 23,13 | 23,06 | ||||||

| SD.48 | 0,46 | 0,67 | 0,40 | 1,09 | 0,56 | 1,01 | 1,07 | |||||||

| 21-40 | 22,71 | 22,99 | 22,71 | 22,99 | 23,58 | 22,16 | ||||||||

| SD | 1,21 | 0,91 | 1,65 | 2,53 | 0,90 | 1,28 | 2,26 | 1,39 | ||||||

| >33 | 22,99 | 23,64 | 23,95 | 21,68 | 21,61 | 22,06 | 21,5 | |||||||

| SD | 0,49 | 0,71 901 901 9013 0,49 9013 | 0,71 901 901 9013 | 0,71 901 901 | 1,49 0,26 | |||||||||

Обсуждение

В нашем исследовании не было существенной разницы в глубине передней камеры между самцами и самками во всех четырех группах, как показано на [].Большинство более ранних исследователей также обнаружили более высокие значения для миопических глаз по сравнению с эмметропическими и гиперметропическими глазами, как, например, Chen MJ et al. [17], которые обнаружили, что глаза с более высокой миопической аномалией рефракции, как правило, имеют более глубокую переднюю камеру (r = 0,651, .p <0,001). Osuobeni EP et al. [18] изучали компоненты глаза, измеренные с помощью УЗИ, у 152 взрослых саудовцев в возрасте от 16 до 50 лет и обнаружили, что миопы имеют значительно более глубокую ACD по сравнению с немиопами. Скотт Т. Фонтана; Ричард Ф. Брубейкер, доктор медицины, [19] также обнаружил, что глубина и объем передней камеры уменьшаются с возрастом и связаны со степенью аметропии.Распределение частот предполагало, что эти параметры были нормально распределены в тестируемой совокупности. В нашем исследовании можно сделать вывод, что во всех возрастных группах миопы имеют тенденцию иметь большую осевую длину, а гиперметропы имеют тенденцию иметь более короткую осевую длину по сравнению с таковыми с эмметропами, как показано в []. Это совпадает с другими предыдущими исследованиями, и между эмметропами и астигматиками не обнаружено значительной разницы. Можно заметить, что при всех аномалиях рефракции осевая длина значительно увеличивается от Ggroup-A до Ggroup B, как показано в [].

Также видны различия в осевой длине в зависимости от возраста. Осевая длина у миопов и гиперметропов увеличивается с возрастом, что является значительным для группы A и группы B. Это также поддерживает процесс эмметропизации. Francois et al. [5] также отметили разницу в 0,40 мм у пациентов младше 40 лет и старше 40 лет, и это уменьшение осевой длины было статистически значимым. Подобные результаты были отмечены Gernet H et al. В 1964 г. [20].

Zadnik K et al., [21] обнаружили, что существует общая закономерность роста глаз в возрасте от 6 до 14 лет.Lourdes Llorente и др. [22] также обнаружили, что осевая длина (AL) гиперметропических глаз (22,62 + 0,76 мм) была значительно ниже (p <0,001), чем осевая длина миопических глаз 25,16 + 1,23 мм в 30,3+ мм. 5,2 и 30,5 + 3,8 года соответственно.

Ограничение

Дети в возрасте до 3 лет не могут быть включены в исследование.

Такие параметры, как толщина хрусталика, в исследовании не учитывались.

Высокая и низкая степень аномалий рефракции в исследованиях не рассматривались.

Заключение

В нашем исследовании было обнаружено, что глазное яблоко (осевая длина) имеет тенденцию к увеличению до 16-18 лет. Потом уже перестает увеличиваться. Также в нашем исследовании было замечено, что миопы имеют тенденцию иметь более длинную осевую длину, а гиперметропы имеют тенденцию иметь более короткую осевую длину по сравнению с таковыми у эмметропов и астигматиков до определенной возрастной группы.

Наше исследование проводилось на сельском населении, которое принадлежало к низшему экономическому классу и было плохо образовано. Тем не менее наши результаты аналогичны исследованиям, проведенным на городском населении.Это показывает, что факторы окружающей среды, питание и образование не играют какой-либо существенной роли в развитии аномалии рефракции и т.д. на осевой длине и глубине передней камеры.

Примечания

Финансовые или другие конкурирующие интересы

Нет.

Список литературы

[1] Гольдшмидт Э. Рефракция у новорожденного. Acta Ophtahmol Scand. 1969; 47: 570–78. [PubMed] [Google Scholar] [2] Hitzenberger CK. Оптическое измерение осевой длины методом лазерной доплеровской интерферометрии.Инвестируйте Ophthalmol Vis Sci. 1991; 32: 616–20. [PubMed] [Google Scholar] [3] Шмид Г.Ф., Папастергю Г.И., Никла Д.И. Валидация результатов лазерного допплеровского интерферометрического измерения inivo осевой длины и толщины слоя глазного дна у цыплят. Curr Eye Res. 1996; 15: 691–96. [PubMed] [Google Scholar] [4] Герцог старший WS. Система офтальмологии. Офтальмологическая оптика и рефракция. 1970; Том V: 238. [Google Scholar] [5] Fledelius HC. Офтальмологические изменения с 10 до 18 лет. Продольное исследование последствий низкой массы тела при рождении I.Refraction Acta Ophthalmol. 1980; 58: 889. [PubMed] [Google Scholar] [6] Fledulius HC. Офтальмологические изменения с 10 до 18 лет. Продольное исследование последствий низкой массы тела при рождении III. Ультразвуковая окулометрия и кератометрия переднего отрезка глаза. Acta ophthal mol. 1982; 60: 393. [PubMed] [Google Scholar] [7] Сорсби А., Бенджамин Б., Дэйви Дж. Б., Шеридан М., Таннер Дж. М.. Серия специальных отчетов Совета по медицинским исследованиям. Лондон: Канцелярия Ее Величества; 1957. Эмметропия и ее аберрации; Исследование соотношения оптических компонентов глаза; п.293. [PubMed] [Google Scholar] [8] Сорсби А., Лири Г.А., Ричардс М.Дж., Честон Дж. Ультрасонографические измерения компонентов рефракции глаза при жизни. 2. Клинические процедуры: Ультрасонографические измерения в сравнении с факометрическими измерениями на 140 глазах. Vision Res. 1963; 3: 499–505. [Google Scholar] [9] Гольдшмидт Э. Преломление у новорожденных. Acta Ophtahlmol Scnad 1969; 47: 570-578. Bomdahl S Ультразвуковые измерения глаза новорожденного. Acta Opthalmol Scand. 1979; 57: 1048–56.[Google Scholar] [10] Фултон А.Б., Добсон В., Салем Д., Мар С., Петерсон Р.А., Хэнсон Р.М. Циклопетические рефракции у младенцев и детей раннего возраста. AM J Ophthalmol. 1980; 90: 239–47. [PubMed] [Google Scholar] [11] Стенстрем С. Исследование вариации и корреляции оптических элементов человеческого глаза, пер. Д. Вульф. Am J Optom и Arch Am Acd Optom. 1948; 25: 218–32. [PubMed] [Google Scholar] [12] Гордон Р.А., Донзис ПБ. Рефракционное развитие человеческого глаза. Arch Ophthalmol. 1985. 103: 785–89. [PubMed] [Google Scholar] [14] Абрахамссон М., Фабиан Дж., Шостранд Дж.Изменения астигматизма в возрасте от 1 до 4 лет: продольное исследование. Br J Ophthalmol. 1988. 7: 145–49. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] [15] Абрахмссон М., Шостром А., Шостранд Дж. Продольное исследование изменений детской анизометропии. Инвестируйте Ophthalmol Vis Sci. 1989; 30 (доп.): 141. [Google Scholar] [17] Чен М.Дж., Лю Ю.Т., Цайц Чен Ю.С., Чжоу СК, Ли С.М. и др. Взаимосвязь между центральной толщиной роговицы, ошибкой рефракции, кривизной роговицы, глубиной передней камеры и осевой длиной.J chin med Assoc. 2009 март; 72 (3): 133–7. [PubMed] [Google Scholar] [18] Osuobeni EP. Значения компонентов глаза и их взаимосвязь у саудовцев. Ophthalmic Physiol Opt. 1999 ноя; 19 (6): 489–97. [PubMed] [Google Scholar] [19] Скотт Т., Фонтана, Брубейкер Ричард Ф. Объем и глубина передней камеры глаза у нормального стареющего офтального глаза человека. 1980. 98 (10): 1803-08. [PubMed] [Google Scholar] [20] Гернет Х. Ответ на вопрос об эмметропизации. Ophthalmologica. 1964; 147: 235–243. [PubMed] [Google Scholar] [21] Задник К., Мэнни Р. Э., Ю. Дж. А., Митчелл Г. Л., Коттер С. А., Квиралт Дж. К. и др.Данные о глазном компоненте у школьников в зависимости от возраста и пола. Optom Vis Sci. Март 2003 г., 80 (3): 226–36. [PubMed] [Google Scholar] [22] Лурдес Льоренте, Серхио Барберо, Даниэль Кано, Карлос Дорронсоро, Сусана Маркос и др. изучали осевую длину, форму роговицы и оптические аберрации у близоруких и дальнозорких глаз. Журнал видения. 31 декабря 2003 г .; Т. 3 (№ 12), статья 27. [Google Scholar]Осевая длина, глубина передней камеры — A исследование в разных возрастных группах и нарушениях рефракции

J Clin Diagn Res.2013 Октябрь; 7 (10): 2211–2212.

Вина Бхардвадж

1 Доцент кафедры офтальмологии Медицинского колледжа НИМС, Джайпур, Раджастхан, Индия.

Ганди Партх Раджешбхай

2 Младший резидент (DNB), Медицинский колледж NIMS, Джайпур, Раджастхан, Индия.

1 Доцент кафедры офтальмологии Медицинского колледжа НИМС, Джайпур, Раджастан, Индия.

2 Младший резидент (DNB), Медицинский колледж NIMS, Джайпур, Раджастан, Индия.

ИМЯ, АДРЕС, ИДЕНТИФИКАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ АВТОРА-КОРРЕСПОНДЕНТА: Д-р Вина Бхардвадж, доцент кафедры офтальмологии Медицинского колледжа NIMS, Джайпур, Раджастхан, Индия. Телефон: 08769499725, электронная почта: moc.liamg@61grprdПоступила в редакцию 18 июля 2013 г .; Изменения запрошены 19 августа 2013 г .; Принято 11 сентября 2013 г.

Copyright © 2013 Журнал клинических и диагностических исследований Эта статья цитируется в других статьях в PMC.Abstract

Введение: Осевая длина и глубина передней камеры играют важную роль в рефракционном статусе глаза в разных возрастных группах.

Материал и методы: Настоящее исследование было проведено на 240 пациентах (480 глаз), посещавших офтальмологическое отделение офтальмологического отделения Медицинского колледжа и больницы NIMS в Джайпуре, Раджастхан, Индия. Пациенты разных возрастных групп, посещавшие офтальмологическое обследование глаз в период с июля 2011 г. по декабрь 2012 г., не имели в анамнезе каких-либо серьезных заболеваний глаз. Осевая длина и глубина передней камеры измерялись и сравнивались.

Заключение: Гиперметропические глаза имеют небольшую глубину передней камеры и меньшую осевую длину по сравнению с миопическими и эммтропными глазами.

Ключевые слова: Осевая длина (Axl), глубина передней камеры (Acd), острота зрения без коррекции (Ucva)

Введение

Глазное яблоко новорожденного в среднем составляет около 16 миллиметров в диаметре спереди назад (осевая длина). У младенца глаз немного вырастает примерно до 19½ миллиметров в длину. Глаз продолжает постепенно увеличиваться до 24-25 миллиметров в длину [1].

Осевая длина (AL) — это расстояние от поверхности роговицы до интерференционного пика, соответствующего пигментному эпителию сетчатки / мембране Бруха [2,3].Большая часть удлинения осевой длины происходит в первые 3–6 месяцев жизни и постепенное сокращение роста в течение следующих двух лет [4], а к трем годам достигаются взрослые размеры. Установлено, что глубина и объем передней камеры уменьшаются с возрастом и связаны со степенью аметропии.

Крупномасштабные исследования роста компонентов глаза предполагают, что глаз достиг своей взрослой эмметропической осевой длины к 13 годам. Исследования также показали, что передняя камера обычно достигает своей максимальной глубины, а хрусталик достигает минимальной толщины примерно к 15 годам, потому что хрусталик уменьшается в силе во время периода медленного скоординированного роста глаза в детстве [5, 6].

У имаго осевая длина практически не изменяется. Небольшое, но устойчивое изменение в сторону дальнозоркости является правилом, особенно после 40 лет. Глаз человека значительно увеличивается после рождения. Глаз доношенного новорожденного имеет среднюю осевую длину 16-18 мм и среднюю глубину передней камеры 1,5-2,9 мм [7-10]. Средние значения осевой длины у взрослых составляют 22-25 мм, а средняя сила преломления -25,0 — + 1,0 D. Средняя глубина передней камеры взрослого эмметропического глаза составляет 3-4 мм.

Накапливающиеся данные исследований на людях указывают на то, что и наследственность, и окружающая среда влияют на преломляющую способность глаза.В нескольких исследованиях было показано, что новорожденные и младенцы обнаруживают значительные аномалии рефракции, которые затем в процессе эмметропизации уменьшаются по мере взросления ребенка [11–16].

Материалы и методы

Исследование проводилось на 480 глазах 240 пациентов разной возрастной группы, посещающих глазные OPD, которые были взяты случайным образом. Они разделены на 4 группы в зависимости от возраста: —

Группа A: пациенты в возрасте 0-10 лет.

Группа Б: пациенты в возрасте 11-20 лет.

Группа C: Пациенты в возрасте 21-40 лет.

Группа D: Пациенты в возрасте 41-60 лет.

Измерения глубины и осевой длины передней камеры были выполнены с помощью компьютерной модели A-Scan DGH 3000 SSB. Рефракция проводилась при полной циклопегии методом ретиноскопии Streak. Следующие параметры были измерены для каждого правого и левого глаза.

Острота зрения без коррекции (UCVA).

Глубина передней камеры (в мм).

Осевая длина (в мм).

Результаты

[, -].

[Таблица / Рис-1]:

Соотношение полов при различных аномалиях рефракции по отношению к разным возрастным группам

| Группа | Эмметропия | Аметропия | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Миопия | Гиперметропия | Астигматизм | Мужской | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Женский | |||