Подготовка к ралли классики – Действительно боевая классика: как разрабатывали Lada VFTS, и почему их любят по сей день

Действительно боевая классика: как разрабатывали Lada VFTS, и почему их любят по сей день

В 1975 году опытный советский раллист Стасис Брундза последним из сборной страны пересел с Москвича на Жигули. В связи с этим он занялся созданием нового спортивного автомобиля, на котором можно было бы достойно выступать на соревнованиях мирового уровня. Обладая огромным опытом гонщика и квалификацией инженера, в качестве «заготовки» для будущего раллийного болида он не случайно взял Жигули, а не практически родной для него Москвич, ведь продукция АЗЛК и Ижмаша в середине семидесятых уже проигрывала ВАЗам по многим параметрам. Брундза как никто другой это отлично знал, проработав семь лет водителем-испытателем в бюро испытаний спортивных автомобилей на Ижевском автозаводе, и постоянно выступая на Москвичах. Поэтому, уйдя с Ижмаша, литовский спортсмен сразу же перешел на автомобили Волжского автозавода, которые были легче, имели более современную конструкцию тормозов и подвески, обладали лучшим распределением веса и более широкими возможностями по форсировке двигателя.

Сначала в 1976 году на базе ЦК ДОСААФ Литовской ССР Брундза со Збигневом Кивертом и другими единомышленниками подготовил раллийный автомобиль «Лада-1600» (ВАЗ-2103), на котором сразу же смог занять второе место в своём классе и шестое место в абсолюте на международном ралли Акрополис в Греции, завоевав серебряную медаль.

…Острые камни, горный серпантин делали своё дело. Передних покрышек едва хватало на 100 км, задних еле-еле на 60…«Неожиданности за каждым поворотом», За Рулем, 1976 №9

Затем процесс подготовки тольяттинских машин вышел на качественно новый уровень. При поддержке Всесоюзного объединения «Автоэкспорт» в отдельном подразделении вильнюсского авторемзавода — Техническом центре по подготовке спортивных автомобилей — Стасис Брундза занялся доработкой ВАЗ-21011 для соответствия требованиям группы А. Правда, двигатель на «одиннадцатую» поставили самый мощный и объемистый — 1,6-литровый агрегат от ВАЗ-2106.

В состав Вильнюсской Фабрики транспортных средств (а именно так расшифровывается аббревиатура VFTS!) общей площадью 1 500 м² входили экспериментальный цех, конструкторское бюро, а также испытательные лаборатории. Возможности фабрики по советским меркам были почти безграничными: в рамках отдельного предприятия, не имевшего прямого отношения к АвтоВАЗу, Стасис с использованием уникальных деталей собственного производства и импортных комплектующих силами 50 сотрудников фабрики превращал обычные Жигули в серьезный боевой автомобиль. Для этого было всё необходимое оборудование – координатно-расточной и копировально-шлифовальный станки, тормозной стенд и другая оснастка, которая позволяла изготавливать распределительные валы и механически обрабатывать даже сложные отливки головок цилиндров и картеров коробки передач.

В 1982 году, спустя несколько лет после выпуска «заряженных» Жигулей одиннадцатой модели, уже почти десятикратный чемпион СССР по ралли Брундза решается на создание новой вариации спортивных Жигулей. И, что совершенно логично, в качестве «заготовки-донора» он выбрал ВАЗ-2105 — самую новую модель Волжского автозавода, производство которой началось буквально за пару лет до этого.

Обратите внимание: на обложке октябрьского номера журнала «За Рулём» за 1982 год уже засветилась раллийная «пятёрка» – Lada VFTS!

Идея была очень амбициозной, ведь автомобиль строился в соответствии с требованиями группы Б по регламенту 1983 года Международной автомобильной федерации (FIA), что открывало довольно широкие возможности по доработке Жигулей и позволяло выжать из классической платформы максимум спортивного потенциала.

Cтасис Брундза, 1984 год (фото из архива Николая Титова)

Именно «пятёрка» производства ВФТС и стала единственным советским автомобилем, омологированным под №222 по группе Б, хотя из-за заднего привода и объема мотора спортивные Жигули попали в класс 10, а не «беспредельный» 12-й, где выступали настоящие монстры c полным приводом и 300-сильными двигателями.

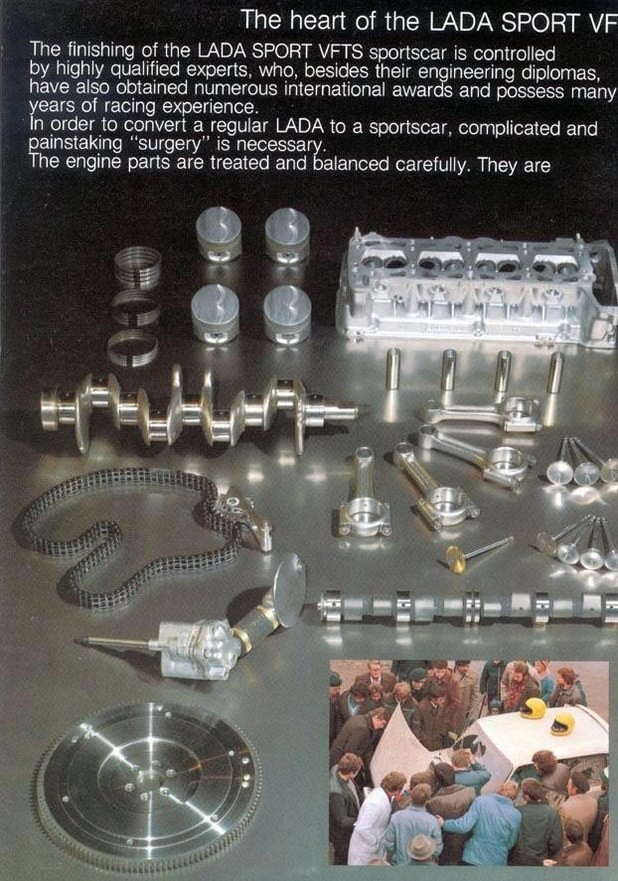

К примеру, регламент этой группы допускал изменение колеи, из-за чего гоночная «пятёрка» стала ощутимо шире обычной, причем крылья стандартной формы получили оригинальные П-образные накладки, которые переходили в своеобразный аэродинамический обвес. Лишенный бамперов кузов был также заметно облегчён и усилен, а за безопасность спортсменов отвечал мощный каркас. Для того чтобы силовая основа обычных Жигулей даже в облегченном виде смогла выдержать сумасшедшие нагрузки, характерные для ралли, подготовка машины начиналась, что называется, с голого кузова. Интересно, что для выпускной системы в кузов вваривался отдельный тоннель, а многие кузовные панели были изготовлены из «крылатого металла» — алюминия. Как говорится, всё для спорта, всё для победы!

|  |

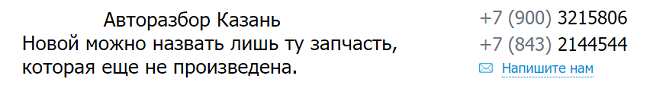

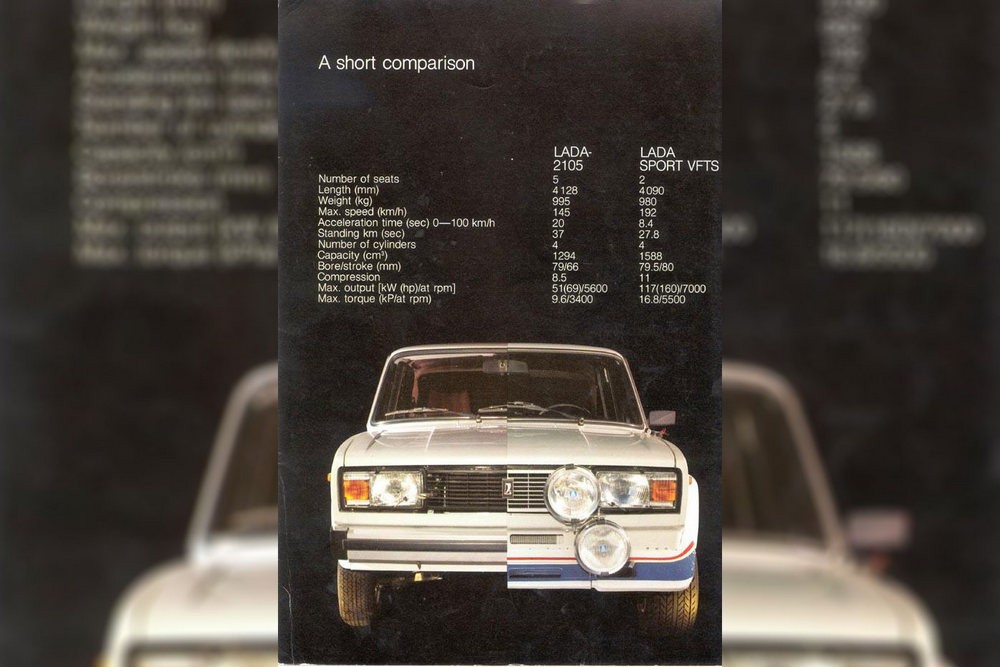

Для презентации своей модели за рубежом «Автоэкспорт» подготовил англоязычный буклет с подробным описанием особенностей Lada VFTS

Титановые клапаны, кованые поршни, новые коленвал и шатуны – всё это позволяло выжать из двигателя «шестёрки» ровно вдвое больше, чем выдавал стандартный мотор.

«Переварить» такой потенциал обычная жигулёвская трансмиссия не могла. Поэтому на Lada VFTS появились так называемые кулачковые коробки передач с прямозубыми шестернями и без синхронизаторов. Существовало два варианта — обычная четырёхступенчатая КП и «пятиступка» с зеркальной схемой переключения передач. В зависимости от условий соревнований можно было ставить одну из двух главных передач с соотношением 4,3 и 4,77. Довершал картину стальной облегчённый маховик, весящий всего чуть более 4 кг против 7 кг у стандартной детали.

Внутри раллийной «пятёрки» – ничего лишнего. Вместе с тем кокпит получился даже по-своему красивым

Подвеска также была доработана: спереди появился сдвоенный стабилизатор, а родные амортизаторы заменили на газонаполненные фирмы Bilstein.

Красивый облик машины на фирменных «автоэкспортовских» изображениях во многом связан с широкими дисками ATS Classic и шинами Pirelli или Dunlop размерностью 205/60 VR13.

Правда, в «боевых» условиях обычно использовались и другие колёса, вплоть до стандартной вазовской штамповки.

Благодаря тому, что снаряженная масса 160-сильной машины составляла всего 980 кг, спортивная «пятёрка» по официальным данным «Автоэкспорта» набирала сотню с места за 8,4 секунды, а максимальная скорость достигала 192-195 километров в час в зависимости от передаточного числа главной передачи. На фоне показателей стандартной «классики» такие динамические возможности Lada VFTS казались просто фантастикой — особенно с учётом года постройки автомобиля и атмосферного мотора со стандартным блоком.

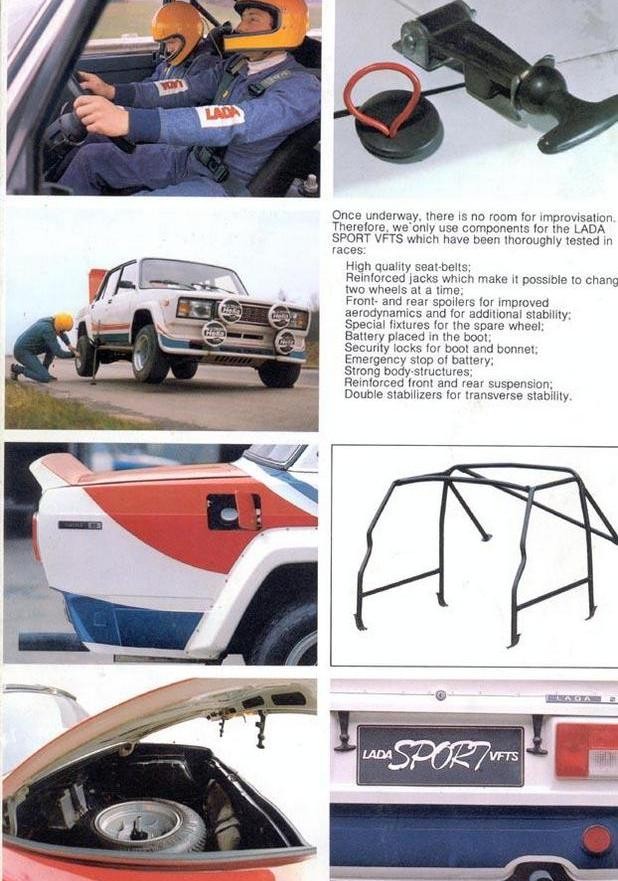

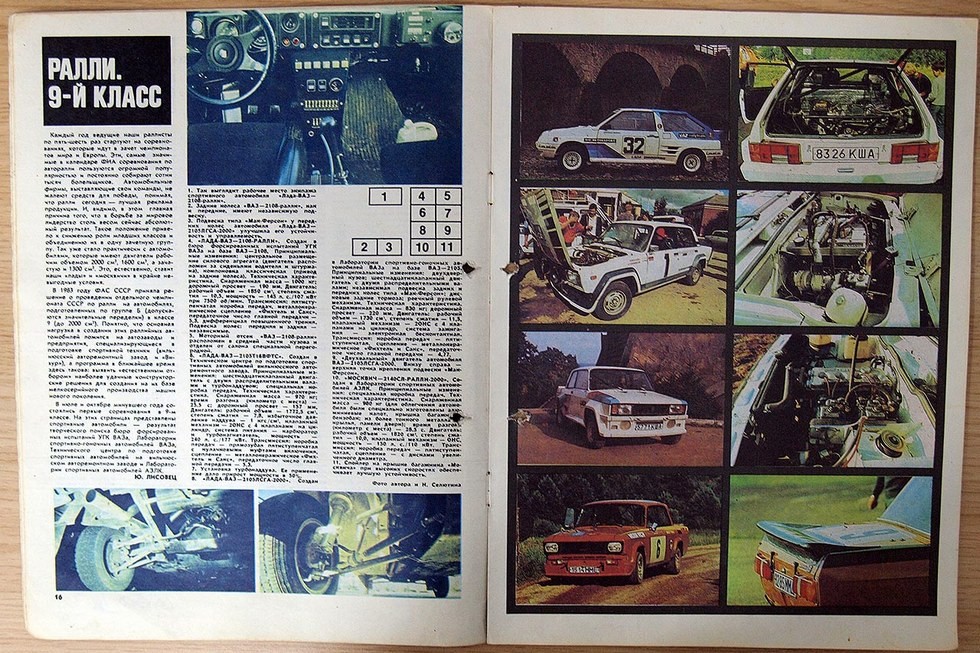

В 1985 году в «За Рулём» уделили немало внимания обзору советских раллийных автомобилей

Советские автолюбители знали, что такое ВФТС. Если, конечно, они читали журнал «За Рулём»

Описание LadaVFTS заняло целый разворот декабрьского номера «За Рулём». Но самое интересное – то, что автором статьи был сам Стасис Брундза!

Первую победу на «Ладе-2105-ВФТС» советские гонщики Валло Соотс и Тоомас Путмакер одержали уже в 1984 году, триумфально финишировав первыми на ралли «Балтика» в рамках Кубка «Дружбы» социалистических стран.

Годом позже на ралли СОЮЗ-1985 вышла очень необычная модификация Лада-ВАЗ 2105-Т16-ВФТС, оснащенная 1,8-литровым шестнадцатиклапанным карбюраторным (!) наддувным двигателем. Экспериментальный мотор развивал небывалые по «жигулёвским» меркам 240 л.с., но… получился крайне ненадёжным, поэтому в дальнейшем все «пятёрки» из Вильнюса собирали с проверенным и надежным восьмиклапанным двигателем.

Я помню, когда нами была построена первая Лада с турбонаддувом. Автомобиль постоянно буксовал ведущими колесами, но работа двигателя была нестабильной, и он развалился на первом спецучастке. Но и этого хватило, чтобы понять, что даже очень быстрые повороты можно проходить с контролируемым заносом задней осиС. Брундза

«Золотые трассы», 2007 год

На мощную и перспективную Lada VFTS тут же обратили внимание не только советские спортсмены из сборной по ралли, но и зарубежные гонщики. Ведь она позволяла «наказывать» конкурентов по соцлагерю — чешские Skoda 130 LR и польский FSO Polonez 2000C. Неудивительно, что В/О «Автоэкспорт» тут же наладило поставки Lada VFTS на экспорт, продавая каждый экземпляр примерно за 20 тысяч долларов, а чешская фирма MTX совместно с прибалтами выпускала Lada MTX, которая конструктивно и по начинке повторяла советский автомобиль.

О том, насколько заряженная «пятёрка» котировалась в мире в середине восьмидесятых годов, свидетельствует любопытный факт: в музее создателя этой машины Стасиса Казевича Брундзы хранится Porsche 911, который болгарские спортсмены выменяли на две Lada VFTS. Эксклюзивную «пятёрку» продавали в Германии, Швеции, Норвегии, Венгрии, Панаме и Колумбии, причем их нередко использовали и знаменитые спортсмены в качестве тренировочных автомобилей, что объяснялось относительной дешевизной советского «болида». Именно поэтому 200 выпущенных экземпляров необычных Жигулей не только (и не столько) принимали участие в Мировом чемпионате, а и выступали в соревнованиях более скромного уровня — как внутрисоюзных, так и в рамках Кубка дружбы соцстран.

Существовала и своеобразная заводская альтернатива Lada VFTS — двухдверные раллийные автомобили ЛАДА-ВАЗ-2105ЛСГА-2000 и Lada LSGA 1800 SR, опытные образцы которых создали в Лаборатории спортивно-гоночных моделей ВАЗа. Кроме передней подвески типа МакФерсон, первая «пятёрка» отличалась от прибалтийских спортивных Жигулей шестнадцатиклапанным мотором объемом 1 730 «кубиков» — правда, несмотря на увеличенную кубатуру и многоклапанность, он развивал всего 150 «лошадок». Второй вариант вазовского спортпротипа был ближе к стандартному, но при обычной схеме подвесок объем его двигателя довели до 1,8 литра, на что указывал индекс 1800 SR.

Омологация Международной федерации на Lada VFTS действовала до 1991 года, но затем спортивная «полупрофессиональная» карьера гоночной «пятерки» продлилась благодаря национальным омологациям в целом ряде стран. Причем впоследствии на Lada VFTS на этих соревнованиях «гонялись» уже не спортсмены из бывшего СССР, а зарубежные гонщики.

До наших дней дожили считаные единицы оригинальных экземпляров Лада-2105-ВФТС, выпущенных на вильнюсской фабрике, но спортсмены-энтузиасты до сих строят многочисленные реплики на базе Жигулей, которые внешне и конструктивно напоминают автомобили производства ВФТС. Особой любовью и популярностью «боевая классика» пользуется у венгерских гонщиков — в этой стране для Lada VFTS даже создали отдельный класс (!), и до сих пор с удовольствием гоняются на квадратных Жигулях с характерным обвесом.

Реплика Lada VFTS – любимый «боевой конь» венгерских раллистов нашего времени!

Венгры и в наше время используют классические Жигули на соревнованиях

P.S. Стасис Брундза как конструктор довольно быстро переключился на более перспективного с точки зрения спортивного потенциала «переднеприводного донора» — ВАЗ-2108, построив на этой платформе Lada EVA. Настоящий раллийный монстр с 300-сильным двигателем также соответствовал регламенту группы B и отличался от Самары практически всем, включая центральномоторную компоновку и полноприводную трансмиссию. Увы, EVA не успела взлететь — в 1987 году FIA запретила группу Б. Но это уже совсем другая история.

Опрос

Какие раллийные машины были самыми крутыми в Союзе?

Всего голосов:

Советский спорткар / Назад в СССР / Back in USSR

В недавней истории советской автомобильной промышленности неожиданно находятся удивительные «белые пятна». Например, помним ли мы, что в СССР существовала небольшая фирма, строившая настоящие спорткары, уверенно противостоявшие на трассах европейских ралли самым мощным иномаркам? Причём, это были не единичные, а вполне серийные автомобили!Заголовок в журнале «За рулём» в последний год накануне перестройки поражал воображение: «69 л.с. — серийный, 160 л.с. — спортивный» Кто и каким образом сумел выжать из вазовского двигателя дополнительно 91 лошадиную силу? Ведь сама разница получалась больше мощности самого мощного серийного мотора ВАЗ-2106! Тридцать лет назад в Советском Союзе действовал автозавод, где простые «Жигули» превращали в свирепых гоночных монстров, причём делали это в масштабах, сопоставимых с производством настоящих спорткаров именитых зарубежных фирм.

Гонщик советской мечты У всякого большого проекта есть фамилия и имя главного организатора, руководителя. На Вильнюсской фабрике транспортных средств ВФТС в Советской Литве производство самых мощных «Жигулей» основал знаменитый автогонщик Стасис Брундза.Он пришел в спорт в середине 60-х. Всё больше участников стартовало тогда на соревнованиях внутри страны, советские гонщики впервые вступили в борьбу с именитыми спортсменами и отличными иномарками на европейских трассах. Активнее всех рвались на трассы автомобилисты из трёх республик Прибалтики. Молодые гонщики каунасского радиозавода Стасис Брундза и Кастис Гирдаускас начинали на… горбатых «Запорожцах» ЗАЗ-965. Зимой 1967 года Стасис на «Запорожце» поехал на ипподром в Ригу. Теряя на прямых и выигрывая на поворотах, он обошел все тяжелые «Волги» ГАЗ-21, но не сумел справиться с «Москвичами» матёрых заводских гонщиков с МЗМА.Начинавшиеся семидесятые принесли Стасису выступления в гоночной команде нового автозавода «Ижмаш» на отлично подготовленных ярко-оранжевых автомобилях «ИЖ-ралли». В абсолютном зачёте чемпионата СССР по ралли 1971 года Стасис Брундза и Анатолий Брум привезли первое место.

На соревнованиях в разных странах Брундза завоёвывал одно призовое место за другим, сражаясь с «Порше», «Рено-Гордини», «Фордами-Капри» и прочими иномарками противников. Наконец, С. Брундза и А. Карамышев добились первого места в абсолюте на «Туре Европы» 1974 года, на пятнадцати тысячах километрах дистанции по тринадцати странам Европы, Азии, Ближнего Востока. У себя на родине в ежегодных чемпионатах СССР по ралли Стасис Брундза не сходил с пьедестала целое десятилетие. Он ездил на разных машинах с разными штурманами, но в личном зачёте с 1974 по 1983 годы непременно оказывался на одном из трёх призовых мест.

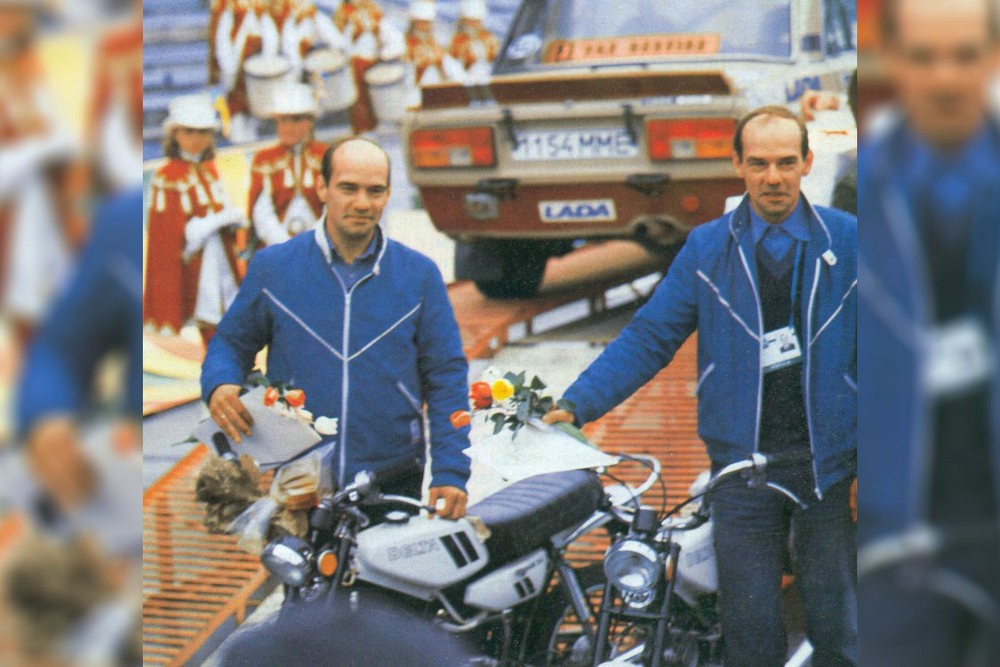

С. Брундза (справа) и А. Гирдаускас.Гонщик из Белоруссии Вячеслав Русских вспоминал о водительском мастерстве Брундзы: «Мы же учились в Литве, у самого Статиса Брундзы… Это была школа не просто вождения, а, можно сказать, культуры езды. Мы становились в интересных связках поворотов и смотрели, как едет Брундза. Стиль у него был чистый, безо всяких резких движений, без сносов, именно поэтому у него получалось ехать очень быстро. „Классика“ ведь очень податлива к заносам, а ее нужно было заставить ехать без скольжений — тогда гораздо лучше по времени получалось».

Советский «Абарт», советский «Гордини»

К середине 70-х руководители советской раллийной команды задумали подготовить «Жигули» на высшем европейском уровне силами зарубежной фирмы. При посредничестве польского представительства компании «Кастроль» (Castrol) был заключён контракт с итальянским ателье «Абарт» (Abarth). С 50-х эта знаменитая фирма готовила к ралли и гонкам ФИАТы, в том числе семейства 124. Почему бы на «Абарте», где досконально знают ФИАТ-124, не сделать раллийные «Жигули»? В результате, автомобиль и два двигателя ушли в Турин. Хотя срок завершения работ был нарушен, и дело затянулось на долгие месяцы, машину всё-таки достроили и вернули в Союз. Испытания на Дмитровском полигоне, а потом в Тольятти показали, что автомобиль вооружен 140 лошадиными силами и на дороге уверенно держит скорость 175 км/ч.

Машину, подготовленную «Абартом», Брундза взял за образец, когда, заручившись одобрением начальника спортивно-технического клуба СТК ДОСААФ Литвы С. Рамошки, в одном из боксов СТК, начал готовить первую «Ладу» к проходившему в Греции ралли «Акрополис» 1976 года. В этом международном состязании Брундзе удалось завоевать второе место в классе до 2 литров и шестое в абсолюте.На трассе «Акрополиса».Следующий автомобиль, в котором были учтены удачные находки, ошибки и опыт соревнований, Стасис готовил уже в новенькой мастерской. Именно из неё вскоре предстояло вырасти его фирме.

Несколько лет Брундза продвигал идею специального предприятия по подготовке автомобилей к ралли. Не единичные машины, «заряженные» на заводах и в спортивных клубах, а серийная продукция, построенная постоянным производителем по типовой конструкторской документации — вот он шаг к советскому аналогу фирм «Абарт», «Гордини» или «Косворт».Инициативу поддержало Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Литовской ССР. На Вильнюсском авторемонтном заводе Стасису выделили экспериментальный участок. В 1978 году закончился ремонт двух производственных помещений: новенький белый кафель, подъёмник, станки, отличные для 70-х инструмент и диагностические стенды. Директор завода В. Давулис, его заместитель Г. Степанов, главный инженер Б. Скейрис и секретарь парткома В. Кузнецов с большим энтузиазмом приняли в своем доме спортивную мастерскую. Их вдохновлял опыт коллег с Таллиннского авторемонтного, освоивших производство гоночных формул «Эстония». «Авторемонтники — народ мастеровой» — рассказывал корреспонденту журнала «За рулём» директор Витаутас Давулис — «Работы, связанные с подготовкой автомобилей к соревнованиям близки им чисто профессионально».

Брундза и механик его экипажа Збигнев Киверт легко собрали команду инженеров и механиков: Альбинас Андрашюнас, Пятрас Радзявичус, Гедрис Тадас, Мерик Козловский, потом к ним присоединились мастера Саулюс Заланскас, Генрикас Шилинис, инженеры Витольдас Силевичюс, Ромас Юкнялявичюс, и даже дизайнеры Вигандас Улицкас, Арунас Волунгявичюс. К исходу 70-х на соревнования вышла первая модель вильнюсского ателье «Лада-1600 Ралли».Финляндия, ралли «Тысяча озёр».

Первый серийный

В 70-х ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011 считались разными моделями — их ещё никто не мазал одним миром и не объединял общим прозвищем «Копейка». Гаражные гибриды из деталей двух моделей если и встречались, то их никто не пустил бы позорить страну на международных ралли. Основой вильнюсского болида послужил ВАЗ-21011. Вентиляционные решетки на стойках, фонари, облицовка, перфорация спереди и бамперы без клыков хоть чуть-чуть, но отличали его внешность от ФИАТа. Та самая перфорация под облицовкой, которой не было у ВАЗ-2101, пусть немного, но улучшала обдув радиатора. Для спорта актуальна жестокая борьба за экономию каждого килограмма веса. Кузов ВАЗ-21011 весил 211 кг против 280 кг у модного и престижного ВАЗ-2103: здесь проблема выбора легко отпадала. Ко второй половине 70-х двигатель ВАЗ-2106 максимального для «Жигулей» рабочего объёма 1568 см3 уже выпускался серийно, что тоже упрощало задачу.

На тех машинах в кузове ВАЗ-21011 и с двигателем на базе ВАЗ-2106 обкатывались технические решения, необходимые, чтобы из семейного седана получить грозного раллийного монстра. Например, был разработан прочный и лёгкий каркас безопасности из титановых дуг. Он связывал силовые элементы между собой, повышая жесткость кузова и позволяя удалить кое-что из серийного «железа». Ради применения широких дисков с шинами-катками 235R13, приходилось вырезать штатные арки и покрывать их снаружи стеклопластиковыми накладками крыльев.Ни одна деталь двигателя не оставалась нетронутой. Уменьшение сил инерции, потерь на трение оборачивались невиданными результатами. До этого форсировать моторы «Жигулей» советским и зарубежным спортсменам обычно удавалось до 120-125 л.с. Первые же вильнюсские двигатели уверенно выдавали 151-153 л.с. при 6700 оборотах, а крутящий момент на 5,5 тысячах оборотов достигал 16, 4 кгм. Знатоки из Вильнюса учились шлифовать коленчатые валы и шатуны, подбирать поршни, изготавливать легкие, но несопоставимые по прочности с серийными маховики, фрезеровать головки и вытачивать оригинальные клапаны. В мастерских Вильнюсского завода конструировали оригинальную коробку передач, вентилируемые дисковые тормоза, комплект специального электрооборудования. Шли эксперименты по внедрению в переднюю подвеску стоек с поворотными кулаками от «Москвича» — они в отличие от «жигулёвских» показали себя неубиваемыми, да и плечо обкатки управляемых колёс улучшалось. «Автоэкспорт» смело выделял валюту на фирменные сцепления и амортизаторы — отечественных узлов, рассчитанных на такие нагрузки, просто не существовало.Перестроенные на Вильнюсском заводе спортивные «Жигули» прежде всего, оказались намного легче серийного автомобиля. Снаряженная масса упала с 955 до 920 кг, а двигатель стал вдвое мощнее. Паспортная скорость литовского изделия достигла почти 190 км/ч против 145 у обычного ВАЗ-21011, а разгон с места до 100 км/ч ускорился с 20 до 8,6 секунды.

К началу 80-х свирепые «Лады» из литовской мастерской интересовали уже не только гонщиков СССР и социалистических стран. В апреле 1982 года в журнале «За рулём» тренер сборной команды СССР А. Клопичев рассказывал о сложнейшем ралли Lombard RAC в Англии с откровенно «темной» легендой. И как-то невзначай он заметил, что и норвежские и даже английские экипажи выступали там на «Ладах» Вильнюсского авторемонтного завода!На ралли RAC в АнглииНо для самого Стасиса Брундзы и его команды машина, полученная из ВАЗ-21011, к тому времени превратилась во вчерашний, хотя и с толком прожитый день. В том же журнале, на тех же полосах Олег Богданов в репортаже из Литвы обратил внимание на новую модель. Ни он, ни сам Брундза еще не предполагали, что именно эта машина вскоре прославит предприятие, впишет его имя золотыми буквами в историю отечественного автомобильного спорта, а потом так и останется непревзойдённой вершиной.

Главное блюдо повара

Как только в 1980 году Волжский автозавод представил новые «Жигули» ВАЗ-2105, мартовский автосалон в Женеве показал, что иным потребителям в Европе больше по душе грамотно обновленный ФИАТ-124, чем пришедший ему на смену ФИАТ-131 и даже чем новомодное переднеприводное «зубило» модели «ФИАТ-Ритмо». В Финляндии в 1981 году ВАЗ-2105 неожиданно вырвался в лидеры среди проданных в стране новых автомобилей. Свалившийся на голову коммерческий успех начальникам «Автоэкспорта» хотелось подкрепить яркими победами на спортивных трассах. А команде Стасиса было интересно опробовать свои наработки на новой модели «Жигулей». Тем временем, Международная федерация автоспорта FIA ввела новую группу «Б» (В), по которой допускались любые переделки серийных автомобилей.На исходе зимы 1981 года в Москве на стадионе в Лужниках ЦК ДОСААФ провёл выставку новых спортивных машин разных заводов. Там перед публикой впервые предстала белая «Пятерка» с синими и красными полосками, на литых дисках и с аккуратной окантовкой колёсных арок. В названии этого автомобиля появилась аббревиатура ВФТС. Теперь у нас не просто авторемонтный завод, а Вильнюсская фабрика транспортных средств.К слову, на той же выставке литовская фирма представила и другой вид своей продукции — профессионально оснащенную раллийную «техничку» на базе РАФ-2203. Брундза, как никто, понимал, что без хороших машин сопровождения и налаженного сервиса на ралли делать нечего.

Внешность спортивного ВАЗ-2105 вышла яркой и запоминающейся — автомобиль обрёл «своё лицо». Над экстерьером отлично поработали дизайнеры В. Улицкас и А. Волунгявичюс. Спереди автомобиль украшала шикарная «люстра» из четырёх дополнительных фар. Угловатые наружные накладки колёсных арок отлично сочетались с прямоугольными фарами, с более чётко прорисованными, подчёркнуто «гранеными», по сравнению с прежними моделей «Жигулей», обводами кузова. Передние накладки арок «перетекали» в объединявший их передний спойлер. Отлично были продуманы еще два спойлера, распределявших воздушный поток: на заднем краю крыши и на багажнике. Машина удивительно смотрелась на красивых литых дисках немецкой фирмы ATS — их ставили, правда, не ради эстетики, а сражаясь с лишними килограммами неподрессоренных масс.В корне иная «матчасть» боевая

Двигатель в Вильнюсе практически строили заново. Коленчатый вал шлифовался до блеска и балансировался три раза: сначала отдельно, потом в сборе с маховиком и со сцеплением. Маховик делали оригинальный — прочный и лёгкий. Шатуны тоже полировали до блеска. Их и поршневые пальцы делали облегчённые, поршни могли применяться серийные или оригинальные. Вес шатунов, центр их тяжести, микронные зазоры с вкладышами и шейками коленчатого вала в мастерской промерялись с нереальной для ВАЗа с его массовым производством точностью. Расстояние между поршнем и стенкой цилиндра, соосность постелей коренных подшипников — тоже. Головка фрезеровалась для увеличения степени сжатия до 10,5-11,5, в зависимости от качества бензина в стране, куда попадёт автомобиль. Увеличивался диаметр клапанов, продумывался обдув свечи горючей смесью, всасывание и выброс смеси. Горючую смесь готовила пара горизонтальных карбюраторов «Вебер». Распределительный вал изготавливался заново. Масляный картер вырастал в объёме с 4,2 до 7,5 л. Даже шкив коленчатого вала ставился уменьшенного диаметра — чтобы генератор и водяной насос вращались с меньшим числом оборотов и не ломались. Не мешать стремительному выхлопу газов была призвана изготовленная с нуля выпускная система.

Конечно же, сцепление применялось импортное, от спортивных ФИАТов, а вот коробка передач заслуживает отдельного рассказа. В те годы на гражданских машинах «Жигули» не применялось никаких 5-ступенчатых коробок — они появятся позднее. Конструктор Р. Юкнялявичюс разработал уникальную 5-ступенчатую коробку в серийном картере 4-ступенчатой. Прямозубые шестерни, отсутствие синхронизаторов и кулачковые муфты включения могли напугать простого автолюбителя, но не настоящего гонщика. На двух первых передачах коробка издавала честный прямозубый гул.

Пускай автомобильные журналы одобряли дальновидность советских конструкторов, решивших заменить дисковые задние тормоза ФИАТа-124 надёжными барабанными. ВФТС возвратила дисковые тормоза назад, да ещё и сделала все четыре механизма по-спортивному вентилируемыми. А стояночный тормоз обзавёлся гидроприводом с главным цилиндром в виде цилиндра сцепления «Москвича» и исполнительными механизмами от гоночной «Эстонии». В ступицах применялся титан для снижения неподрессоренных масс. Даже передаточное отношение рулевого привода корректировалось изменением и подбором длины рулевых тяг. Амортизаторы закупались у немецкой фирмы «Бильштейн» (Bilstein). Тормозные магистрали укладывались в специальный туннель, как и проводка.Систему электрооборудования всю изготавливали заново. На приборную панель выводили указатели температуры и давления масла в двигателе, амперметр, настроенный на высокие обороты тахометр. В доступном месте монтировались легко заменяемые авиационные предохранители. Цепь каждой из дополнительных фар защищал свой предохранитель. На раллийных машинах намного раньше, чем на гражданских, появилась электронная бесконтактная система зажигания. Длительные эксперименты с облегчением кузова позволили снизить снаряженную массу спортивного автомобиля по сравнению с серийным на 80 кг. Максимальная скорость по паспорту указывалась 192 км/ч, но машины ВФТС уверенно выжимали «все двести». Один из спортсменов вспоминал: «… Когда мы впервые сели и проехали, то, честно говоря, слегка обомлели: машина из-под тебя буквально рвет, все вокруг мелькает… Стенограмма у нас тут же „поломалась“: штурман просто не успевал ее читать, хотя мы уже всю технологию отточили. Пришлось перестраиваться». В группе «Б» изделия ВФТС сражались с иномарками мощностью по 350 л.с. Но здесь в каждом конкретном случае решающую роль играло мастерство экипажа.Конкуренты и партнёрыБрундза и его ВФТС не был одинок в Советском Союзе. Серийные машины «Жигули» для ралли строило также таллиннское ателье «Вихур» при ЦК ДОСААФ Эстонской ССР. Но на рынке спортивной техники сложилось чёткое разделение труда. Машины ВФТС считались «элитными», они предназначались для сборной команды СССР и экспорта в развитые страны, оставаясь недоступной мечтой для тысяч простых гонщиков. Продукция «Вихура», наоборот, обладала репутацией «бюджетных», «демократичных» автомобилей для спортклубов ДОСААФ, или содержавших свои гоночные команды производственных и автотранспортных предприятий. Попыток тюнинга «вихуровских» машин, «достройки» до уровня ВФТС предпринималось немало, но полностью воспроизвести все ноу-хау вильнюсского ателье едва ли кому-то удавалось. Дошло даже до того, что машины ВФТС начала приобретать заводская спортивная команда самого АвтоВАЗа! Кроме ВФТС, переделкой «Лады» подобного уровня занималась фирма «Металэкс» (МТХ) в социалистической Чехословакии. Случалось, что ВФТС и «Металэкс» обменивались между собой комплектующими — одни детали легче было приобрести в СССР, а другие — в Чехословакии.Чешский двойник ВФТСВо времена спортивных ВАЗ-2105 производство ВФТС росло и процветало. Изначально в 1978-м мастерские занимали всего 480 квадратных метров площади, а к 1985 году — уже полторы тысячи, и Брундза как-то обмолвился:«Тесновато, но не жалуемся». На фабрике действовали экспериментальный цех, конструкторское бюро, лаборатории по испытанию двигателей и электроники.

Машины везли из Тольятти автовозами. В год ВФТС строила примерно по 200 раллийных «Пятёрок». К середине 80-х на ВАЗе появилась официальная модификация «под спорт» ВАЗ-2105-038. У этих машин были двигатель ВАЗ-2106, усиленные пружины подвески, у них отсутствовала часть обивки, шумоизоляция, мастика. «Автоэкспорт» демонстрировал машины ВФТС на международных выставках как отдельную модель. Олег Богданов писал в «За рулём», что вильнюсские машины охотно покупают автогонщики Франции, ФРГ, Норвегии, Швеции, Панамы.Стасис Брундза и Сергей Дадвани на ралли в Новой ЗеландииПро социалистические страны и говорить нечего. Однажды некий спортивный клуб из Болгарии передал ВФТС в качестве оплаты за две «Лады» новенький «Порше-911». А в Москве автомобиль ВФТС был у знаменитых братьев Николая и Игоря Больших.Братья Больших«Пятёрки» из Вильнюса прошли трассами ралли, возможно, на всех континентах планеты. На многочисленных ралли в Советском Союзе экипажи на ВФТС выигрывали абсолют и занимали призовые места. Немало побед завоёвано на этих машинах и в Европе. В СССР 80-х годов сражаться на равных с вильнюсскими «Жигулями» удавалось только гонщикам традиционно сильной заводской команды АЗЛК на очень серьёзно подготовленных «Москвичах-2140Люкс».

Когда погиб СССР

Когда появился ВАЗ-2108, Брундза счёл невозможным сделать спортивную машину «высшей лиги» с передним приводом. Но уже в 1985 году пошли попытки перестроить «Восьмёрку» в среднемоторный спортивный автомобиль с силовым агрегатом, установленным между спинками передних сидений и задней осью, как у модных в 80-х «Пежо-205 Т16» и различных спортивных прототипов.Это не ВФТС, а одна из первых тольяттинских «Восьмёрок» со среднемоторной компоновкойНа ВФТС поступили радикально. В 1987 году был построен настоящий спортивный прототип «Лада-2108 EVA», в котором от серийного автомобиля остались дверные ручки, стеклоочиститель да штатные световые приборы. Машина с центральным расположением силового агрегата базировалась на трубчатом пространственном каркасе, у неё была оригинальная подвеска, а кузов состоял из кабины и двух интегральных капотов-колпаков, переднего и заднего. Причем, передний капот поставлялся в двух экземплярах на машину — «ночном» с дополнительными фарами и «дневном» — без них. Очевидцы вспоминают, что поведением на трассе и даже звуком двигателя EVA напоминала раллийную «Ланчу Стратос».«Ночной» капот……и «дневной»Но завтра настала перестройка, покатившаяся стремительным обвалом Советского Союза. Последние «Пятёрки» вышли из вильнюсских ворот в 1989 году.При так называемом «брежневском застое» ВФТС работала подобно частной фирме, ювелирно, без нарушения каких-либо законов, замаскированной под государственное предприятие. Даже оплата труда там была сдельная, вполне себе «рыночная» — инженеры и автомеханики, штат которых насчитывал около 50 человек, очень неплохо зарабатывали. А новые «рыночные» отношения, обернулись развалом страны, потерей поддержки «Автоэкспорта», нарушением поставок материалов и комплектующих, утратой рынков сбыта. Марка ВФТС так и осталась в той старой, советской истории, а уникальная мастерская потихоньку переродилась в обычное предприятие по обслуживанию и тюнингу иномарок.

Говорят, Стасис Брундза ценил классические автомобили. Ходят легенды, как он приобретал у московских коллекционеров уникальные «Хорьхи» 30-х годов. Но он не рассчитывал, что машины его завода доживут до возраста олдтаймеров. Срок службы раллийным «Жигулям» отмерялся недолгий. Даже те немногочисленные машины, что сохранились до 90-х, считались «устаревшей» техникой, которую «добивали» начинающие спортсмены. А потом последние выжившие «ВФТСки» погибали от «гаражно-колхозного» тюнинга. На постсоветском пространстве оригинальных машин уцелели единицы.

Иногда они возвращаются

Но добрая память никуда не делась. Спортивные состязания на ретро-автомобилях 60-80-х годов набирают популярность в Европе, причём не тепличные «покатушки» олдтаймеров, а настоящие боевые гонки и ралли. В странах бывшего социалистического лагеря и государствах Балтии вполне закономерно ценятся автомобили советского производства. Постройка «заряженных» «Лад», «Москвичей» «Волг» и даже «Запорожцев» на востоке Европы поставлена на промышленную основу, на старт выходят десятки участников. И «Жигули», перестроенные по мотивам ВФТС, разумеется, занимают особое место. Так в Литве в 2013 году в ралли «Триста озёр» был введён отдельный зачет автомобилей-ветеранов под названием… «Кубок Лады-ВФТС»! Призы финалистам этого кубка на финише вручал сам Стасис Брундза.

У нас в стране это направление тоже зарождается. С 2015 года в Чемпионате России по ралли вводится отдельный зачёт «Советское ралли» для автомобилей старше 30 лет, построенных с соблюдением технологий того времени. Но всё-таки современные состязания требуют иной подготовки автомобилей. Необходимо не только построить машину, близкую к оригиналу, но и уложиться в ряд сегодняшних требований. Первые «реплики» боевых автомобилей советского времени в Москве и Петербурге уже существуют.

А тему ВФТС первым среди российских реставраторов открыло ателье Simonov Motors. К сезону 2015 года мастерская Сергея Симонова активно готовит первые две машины ВАЗ-2105, построенные с максимальным соблюдением документации Вильнюсской фабрики и в то же время соответствующие современному техническому регламенту. За основу взяты оригинальные автомобили выпуска 80-х годов, а не жигулёвские «перепечатки» 2000-х.

Ждать возвращения легенд советского спорта не в виде музейных экспонатов, а в качестве настоящих боевых автомобилей осталось недолго. Презентация автомобилей для широкой публики состоится совсем скоро — 6 марта на выставке «Олдтаймер-Галерея» в Сокольниках.

В программе Александра Пикуленко «Проехали» руководитель мастерской Сергей Симонов делится секретами профессии реставратора, приоткрывает завесы и расширяет горизонты.

В Союзе таких не было: тюнинг раллийной ВАЗ-2106 в стиле ВФТС

В июле 2014 года мы с друзьями объединились в команду SDRally. Старший пилот коллектива Сергей Кузьмин только приобрел тогда свой Renault Logan Cup, и мы планировали первый тренировочный выезд – старый экипаж на новом боевом коне. Но с утра начался ливень и тренировку, естественно, отменили. Как сейчас помню: сидели на кухне, пили чай и думали, что надо бы все-таки как-то себя назвать. «Sport Drive Rally» – словосочетание, которое абсолютно ни к чему не привязано, выбирали его в основном по созвучию и чтобы был простой и понятный смысл. Друзья, конечно, подшучивают, говорят, что SDRally – это «Сергей Денис Ралли», но это совсем не так. И как только мы выбрали себе имя, все начало получаться как по волшебству. Я смог привезти 2106 из Рязани, мы объединились с нашим механиком Володей Мельничуком, к нам присоединился мой штурман Даньшин Анатолий, появился энтузиаст Георгий Егошин, обаятельный штурман Володи – Мария, мы смогли найти себе место, где обосновались. Коллектив у нас очень дружный и слаженный, каждый прекрасно знает и понимает свою роль.

Команда – это основное, что толкает меня дальше по стезе автоспорта. Я очень рад, что получилось собрать и объединить вокруг себя людей, которые готовы отдавать себя полностью этому нелегкому пути. Жертвовать приходится сном, личным временем, иногда даже здоровьем. Многие по выходным идут по клубам, по друзьям, гулять, тусить, а мы все в гараже, часов по 12-20 постоянно, работа кипит. Недавно к нам присоединился талантливый фотограф Екатерина Игнатьева, которая смогла быстро влиться в коллектив, почувствовать настроение и отобразить весь дух происходящего на трассе на фотографиях. В будущем планируем запустить видеоблог о тренировках и соревнованиях, основная идея проста – показать всем любительский ралли-спорт изнутри. Очень не хватает людей и организованных площадок для тренировок и соревнований, хочется, чтобы автоспорт в нашей стране перестал выживать и начал процветать. Конечной целью SDRally стоит участие в полноценных соревнованиях по ралли в Прибалтике, присутствие всем составом на легендарной гонке Rally 300 lakes, Rally Utena и многих других. Но Москва не сразу строилась, поэтому пока мы тренируемся и набиваем руку тут, у нас. Следующим этапом для команды вижу участие экипажей в Кубке Мини-Ралли и так по нарастающей, до Прибалтики.

Конечно, сейчас, в период экономического кризиса, автоспорт стал значительно дороже, чем был раньше. Выезды на большое ралли выливаются в капитальную «копеечку» для каждого экипажа. Тем не менее руки мы не опускаем, стараемся и идем дальше. Сейчас я активно занимаюсь поиском партнеров и спонсоров, однако многие компании не готовы поддерживать молодых энтузиастов, опять же в связи с кризисом. Друзья помогают нам активно, например, Вадим Квасов из VDM Customs и наш учитель и лидер команды АМСпорт Александр Мельничук, за что им огромное спасибо! Верю в то, что все наши мечты сбудутся и команда сможет выйти на должный уровень.

Как готовили к ралли Москвичи и Волги: спортивный тюнинг 1960-х

В середине прошлого века в СССР культивировали несколько автоспортивных дисциплин. Во многих господствовали профессиональные команды автозаводов, но в каждой непременно участвовали и спортсмены-любители. Готовить к гонкам автомобили – личные и клубные – им помогали регламент Федерации автомобильного спорта СССР, официальные рекомендации от конструкторов тех же автозаводов и советы экспертов передовых автоклубов. Основным транспортом советских гонщиков в конце 1950-х – начале 1960-х были ГАЗ-21 Волга и Москвичи моделей 402, 407, 403 и 408.

Сегодня гонщик, завтра – воин

Технические виды спорта в советский период откровенно называли военно-прикладными – имелось в виду, что гонщик-спортсмен в любой момент сможет стать воином, который будет на «отлично» управляться с той или иной боевой машиной. Именно при повсеместно действующих организациях ДОСААФ и работали многие серьезные автоспортивные клубы. Также небедные команды существовали при армейских автоклубах, автотранспортных и просто промышленных предприятиях, руководство которых поощряло культурный досуг своих тружеников.

Что касается дисциплин, то на начало 1960-х годов в стране официально соревновались в фигурном вождении, скоростном управлении авто «по неусовершенствованным дорогам», в шоссейных гонках по линейным и кольцевым трассам, в ралли и в специальных видах соревнований: на экономию горючего, знание кратчайших городских маршрутов и так далее. Самыми зрелищными и увлекательными, конечно, считались ралли и подобные ему гонки по «неусовершенствованным дорогам». Но они, помимо хлопотных организационных моментов, требовали специальной подготовки автомобилей, которые, кстати, согласно регламенту Федерации автомобильного спорта СССР, могли быть двух групп. Первая допускала лишь незначительные доработки машины, вторая – более серьезные переделки узлов и агрегатов, вплоть до увеличения степени сжатия двигателя.

Общие вопросы

Прежде всего следует знать, что наши легковые автомобили середины прошлого века даже в стоковом состоянии были достаточно прочны и долговечны, поскольку создавались заводскими конструкторами для длительной эксплуатации в таких непростых отечественных условиях, как плохие дороги, отсутствие сервисных сетей, суровый климат. Поэтому гонщики-аматоры совершенствовали в первую очередь не шасси и силовой агрегат, а оборудование кузова.

На фото: ГАЗ 21 Волга в ралли Monte-Carlo 1964

На фото: ГАЗ 21 Волга в ралли Monte-Carlo 1964Так, чтобы улучшить освещение дороги, ставили не только противотуманки, но и дополнительную фару дальнего света – прожектор по центру капота. Для этого заимствовали оптический элемент мощностью 100 Вт из верхнего прожектора автобуса дальнего следования ЗИЛ-127. А лучшими противотуманками тогда считались штатные противотуманные фары от Чайки – их врезали прямо в облицовку радиатора, поскольку они не имели своего корпуса. Если раздобыть «чайковскую» оптику не удавалось, шли более доступным путем – монтировали на бампере фару-искатель от ГАЗ-69. Такую же фару иногда ставили на крыле или крыше около места штурмана (тогда говорили – второго водителя). Правда, в случае с Москвичами был нюанс: включать всю эту иллюминацию можно было лишь поочередно, поскольку штатный генератор постоянного тока мощностью 200 Вт не мог поддерживать надлежащий энергетический баланс при таких нагрузках.

Позже, уже в конце 1960-х, самые продвинутые команды получили возможность заказывать «из-за бугра» специальные мощные галогеновые фары (их еще называли йодными). Они были более экономичными, да и генераторы на появившейся к тому времени 412-й модели были уже достойными.

Распространенным допоборудованием на спортивных машинах 1960-х годов был второй бензобак, который помещали в багажнике. Учитывая протяженность спецучастков, недоразвитость сети АЗС, аппетит моторов и емкость штатных баков (Волга – 60 л, Москвичи – 35 л), это была просто необходимая мера. Кран переключения топливных магистралей монтировали в салоне у ног второго водителя. Причем некоторые спортсмены практиковали заправку штатного бака доступным только в крупных городах высокооктановым бензином (для тяжелых участков трассы), а дополнительного – тем бензином, который обеспечивали организаторы или который продавался на обычных АЗС. Правда, при смене топлива нужно было изменить и угол опережения зажигания, но метки нужных настроек у опытных спортсменов стояли на октан-корректоре трамблера заранее.

В период, когда принципиально важен был командный результат, позволялось буксировать поврежденную машину другим «боевым» экипажем – чтобы все автомобили команды так или иначе пересекли финишную черту. Дабы не терять существенно скорость при буксировке, гонщики использовали жесткую сцепку – разъемную штангу с шаровыми шарнирами (от рулевой трапеции Москвича) на концах. Для ее фиксации машины спереди и сзади оборудовали специальными прочными кронштейнами. Практика показала, что такие устройства позволяли «автопоезду» идти в «боевом» режиме по раллийной трассе со скоростью 75 км/ч.

Жизнь без ГЛОНАСС

В салоне устанавливали дополнительные приборы. У маститых спортсменов это были прежде всего штурманские спидпилот и твинмастер, позволяющие точно отсчитывать расстояние между контрольными точками и поддерживать нужную скорость. Гонщики попроще использовали вместо профессиональных штурманских приборов перенастроенный таксометр от машин такси. Еще один вариант получить возможность отмерять пройденный путь «от нуля» – установка специального спидометра СЛ-107 с функцией обнуления показаний (сегодня мы называем это счетчиком суточного пробега). Вообще-то владимирский завод «Автоэлектроприбор» выпускал этот прибор для спортивных мотоциклов, но раллисты быстро поняли его пользу для себя и даже научились менять в нем шестерни, чтобы подогнать показания под свои передаточные числа трансмиссии и диаметр колес. Ведь если указатель скорости врал, это было недопустимо для ралли с его высокими требованиями к точности режима движения. Ну а самый бюджетный вариант – автомобильные часы от Москвича-407 (чистая механика!), прикрученные прямо к торпедо и авиационный хронометр (в стране с самыми сильными в мире ВВС они не были большим дефицитом).

На фото: Москвич-403 в ралли Monte Carlo 1964

На фото: Москвич-403 в ралли Monte Carlo 1964Естественно, справа на торпедо монтировали штурманское освещение – плафон подсветки багажника от Волги или фонарик – опознавательный знак такси зеленого цвета. Перед водителем ставили тахометр, а еще – масляный манометр для контроля за состоянием двигателя.

Кузов и электрооборудование

Как уже отмечалось, наши автомобили той поры были крепки сами по себе, поэтому усиление кузова спортсменами практиковалось редко – во всяком случае, для любительских соревнований и внутрисоюзных гонок «средней руки». «Раскатывать» колесные арки на 407-х Москвичах и 21-х Волгах тоже еще не догадывались: незачем было – колею и колеса оставляли стоковыми. Некоторые гонщики удаляли с кузова декоративные элементы – оленя, тяжелые решетки облицовки, но бамперы можно было снимать только на тех соревнованиях, где это позволялось особым пунктом регламента.

К действительно необходимым доработкам можно отнести установку омывателя лобового стекла, которым многие автомобили – Москвичи, например, – с завода еще не комплектовались.

Как и в наши дни, в 1960-е электрооборудование было наименее надежной системой автомобиля. Поэтому даже суровый регламент ФАС СССР позволял заменять катушку зажигания и реле-регулятор (по-нынешнему – реле напряжения) во время гонки. Чтобы сократить время на замену, гонщики сразу ставили на автомобиль по два вышеуказанных прибора, размещая их рядом друг с другом так, чтобы для переключения клемм хватило длины проводов. Еще одно почти необходимое для многих старых машин усовершенствование – усиление крепления генератора. Этот узел в то время был чрезмерно тяжел и при прыжках автомобиля мог сорваться с места, поэтому практиковалось применение двух натяжных планок вместо одной. Регламент позволял заменять приборы системы зажигания на любые другие, но выбор у большинства гонщиков тогда был невелик: ассортимент отечественных комплектующих ограничен, а импортные были доступны только избранным.

На фото: Москвич-412 в ралли Тур Европы 1971

На фото: Москвич-412 в ралли Тур Европы 1971Для лучшей сохранности трубки бензопроводов спортсмены уже тогда перепрокладывали внутрь кузова, к тому же зимой тут была меньше вероятность замерзания в них капель воды – ведь случайных примесей в бензине в те годы было куда больше.

Двигатель

У моторов Волг и первых Москвичей (вплоть до 412-го) была одна общая беда – низкая мощность (65-75 л. с. и 35-45 л. с. соответственно). Но технические требования позволяли машинам второй группы определенные «вольности» – увеличение степени сжатия родного двигателя, доработку поршней, установку любого количества карбюраторов, впрыск топлива в коллектор или цилиндры (!) и расточку цилиндров. Хороший эффект давала тщательная обработка впускных и выпускных каналов. Некоторым спортсменам удавалось установить на мотор сразу четыре карбюратора (обычно брали мотоциклетные К-28 или К-99М). Такая схема позволяла поднять мощность на 70-80 % – например, форсированный 407-й мотор мог развивать вместо 45 «лошадок» до 80 л. с. и 10,9 кгм крутящего момента. Народ попроще ставил по два автомобильных карбюратора, один более современный прибор или просто подбирал другие жиклеры для родного «карба».

Действенным способом поднять отдачу мотора было повысить степень сжатия до 8,0 – 9,5 против штатных 6,6 – 7,0, перенастроить карбюратор и зажигание, применяя одновременно высокооктановый этилированный бензин марок А-93 или А-95. Правда, Москвичам выпуска до 1960-го года при этом требовалось заменить выпускные клапаны – штатные не выдерживали долгой работы на топливе с этиловыми присадками. Одновременно с форсированием моторов спортсменам приходилось бороться за безотказность: на случай поломки бензонасоса под капотом иногда ставили небольшой бачок с топливом, которое могло бы поступать в карбюратор самотеком. Металлические трубки маслопроводов под капотом заменяли резиновыми шлангами, которые не трескались при толчках и вибрациях.

Ходовая часть

Первое, с чего начинали «прокачку» ходовой раллисты, кольцевики и кроссмены середины прошлого века – это замена резьбовых соединений на более прочные и «неоткручивающиеся». Дело в том, что в подвеске и Волг, и Москвичей было много разъемных деталей: даже рычаги – и те были составными. От тряски на высокой скорости гайки часто откручивались, со всеми вытекающими последствиями, поэтому вместо стандартных ставили длинные болты и контргайки. На заднем мосту – напомним, он был сплошным, с зависимой рессорной подвеской – добавляли стабилизатор поперечной устойчивости. Рессоры усиливали или брали от универсалов, но пружинами не заменяли, поскольку для скоростной езды по буеракам рессоры более эффективны, к тому же – принципиально надежнее.

Специальных раллийных шин в СССР тогда еще не было, поэтому использовали обычные, предпочитая бескамерные, как не боящиеся мелких проколов. Элементом специальной спортивной подготовки считалась балансировка колес, которая для рядовых водителей была совершенной экзотикой.

Внедорожные шины – для Волг от ГАЗ-72, для Москвича от модели 410 – не применяли, поскольку они были тяжелы и чересчур «зубасты». Интересный нюанс: хотя бы один член экипажа умел «переобувать» колесо на ходу автомобиля, бортируя и накачивая шину на заднем сиденье несущейся по трассе машины.

На фото: Москвич-403ИЭ в ралли Midnight Sun 1964

На фото: Москвич-403ИЭ в ралли Midnight Sun 1964В трансмиссии изменяли передаточные числа коробки передач и заднего моста. Усиливали сцепление, выбирая нажимные пружины самой жесткой группы или заимствуя их у грузовика ГАЗ-51. На Москвичи выпуска до 1960 года старались поставить четырехступенчатую коробку передач, появившуюся на конвейере после этой даты. Этот агрегат улучшал разгонные характеристики машины и облегчал участие в горных гонках. Для Волг подобной альтернативы не существовало.

Лишь прелюдия

Пока досаафовские кулибины и фанатичные механики таксопарков, о чьем опыте мы тут говорили, «колдовали» над доводкой своих 407-х Москвичей и 21-х Волг, тогда же, в начале – середине 1960-х, в заводских КБ уже рождались новые моторы и машины, которым суждено было открыть эпоху всемирной славы советского ралли-спорта. Но триумфы Москвича-412 и «боевых» Лад – тема отдельного, большого и, увы, щемящее-ностальгического разговора…

Как фирма ВФТС выпускала спорткары в СССР

У всякого большого проекта есть фамилия и имя главного организатора, руководителя. На Вильнюсской фабрике транспортных средств (ВФТС) в Советской Литве производство самых мощных Жигулей основал знаменитый автогонщик Стасис Брундза. Он пришел в спорт в середине 60-х, когда советские гонщики впервые попробовали себя в борьбе с именитыми зарубежными спортсменами на европейских трассах. Активнее всех рвались на трассы автомобилисты из трёх республик Прибалтики. Молодые гонщики каунасского радиозавода Стасис Брундза и Кастис Гирдаускас начинали на… горбатых Запорожцах ЗАЗ-965. Зимой 1967 года Стасис на Запорожце поехал на ипподром в Ригу. Теряя на прямых и выигрывая на поворотах, он обошел все тяжелые Волги ГАЗ-21, но не сумел справиться с Москвичами матёрых заводских гонщиков с МЗМА.

В семидесятых Стасис начал выступать в гоночной команде нового автозавода «Ижмаш» на хорошо подготовленных ярко-оранжевых автомобилях «ИЖ-ралли». В абсолютном зачёте чемпионата СССР по ралли 1971 года Стасис Брундза и Анатолий Брум взяли первое место. На соревнованиях в разных странах Брундза завоёвывал одно призовое место за другим, сражаясь с Порше, Рено-Гордини, Фордами Капри и прочими иномарками противников. Наконец, Брундза и Карамышев добились первого места в абсолюте на «Туре Европы» 1974 года, пройдя пятнадцать тысяч километров дистанции по тринадцати странам Европы, Азии, Ближнего Востока. У себя на родине в ежегодных чемпионатах СССР по ралли Стасис Брундза не сходил с пьедестала целое десятилетие. Он ездил на разных машинах с разными штурманами, но в личном зачёте с 1974 по 1983 годы непременно оказывался на одном из трёх призовых мест.

С. Брундза (справа) и А. Гирдаускас

С. Брундза (справа) и А. ГирдаускасГонщик из Белоруссии Вячеслав Русских вспоминал о водительском мастерстве Брундзы: «Мы же учились в Литве, у самого Статиса Брундзы… Это была школа не просто вождения, а, можно сказать, культуры езды. Мы становились в интересных связках поворотов и смотрели, как едет Брундза. Стиль у него был чистый, безо всяких резких движений, именно поэтому у него получалось ехать очень быстро. “Классика” ведь очень податлива к заносам, а ее нужно было заставить ехать без скольжений – тогда гораздо лучше по времени получалось».

Советский «Абарт», советский «Гордини»

К середине 70-х руководители советской раллийной команды задумали подготовить Жигули на высшем европейском уровне силами зарубежной фирмы. При посредничестве польского представительства компании Castrol был заключён контракт с итальянским ателье Abarth. С 50-х эта знаменитая фирма готовила к ралли и гонкам Фиаты, в том числе семейства 124. Почему бы на «Абарте», где досконально знают Фиат-124, не сделать раллийные Жигули?

В результате, автомобиль и два двигателя ушли в Турин. Хотя срок завершения работ был нарушен, и дело затянулось на долгие месяцы, машину всё-таки достроили и вернули в Союз. Испытания на Дмитровском полигоне, а потом в Тольятти показали, что автомобиль вооружен 140 лошадиными силами и на дороге уверенно держит скорость 175 км/ч.

Эту машину Брундза взял за образец, когда, заручившись одобрением начальника спортивно-технического клуба СТК ДОСААФ Литвы С. Рамошки, в одном из боксов СТК, начал готовить первую Ладу к проходившему в Греции ралли «Акрополис» 1976 года. В этом международном состязании Брундзе удалось завоевать второе место в классе до 2 литров и шестое в абсолюте.

На трассе «Акрополиса»

На трассе «Акрополиса»Следующий автомобиль, в котором были учтены удачные находки, ошибки и опыт соревнований, Стасис готовил уже в новенькой мастерской. Именно из неё вскоре предстояло вырасти его фирме. Несколько лет Брундза продвигал идею специального предприятия по подготовке автомобилей к ралли. Не единичные машины, «заряженные» на заводах и в спортивных клубах, а серийная продукция, построенная постоянным производителем по типовой конструкторской документации – вот он, шаг к советскому аналогу фирм «Абарт», «Гордини» или «Косворт».

Инициативу поддержало Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Литовской ССР. На Вильнюсском авторемонтном заводе Стасису выделили экспериментальный участок. В 1978 году закончился ремонт двух производственных помещений: новенький белый кафель, подъёмник, станки, инструмент и диагностические стенды. Директор завода В. Давулис, его заместитель Г. Степанов, главный инженер Б. Скейрис и секретарь парткома В. Кузнецов с большим энтузиазмом приняли в своем доме спортивную мастерскую. Их вдохновлял опыт коллег с Таллиннского авторемонтного, освоивших производство гоночных формул «Эстония».

Брундза и механик его экипажа Збигнев Киверт легко собрали команду инженеров и механиков: Альбинас Андрашюнас, Пятрас Радзявичус, Гедрис Тадас, Мерик Козловский, потом к ним присоединились мастера Саулюс Заланскас, Генрикас Шилинис, инженеры Витольдас Силевичюс, Ромас Юкнялявичюс, и даже дизайнеры Вигандас Улицкас, Арунас Волунгявичюс. К исходу 70-х на соревнования вышла первая модель вильнюсского ателье Лада-1600 Ралли.

Финляндия, ралли «Тысяча озёр»

Финляндия, ралли «Тысяча озёр»Первый серийный

В 70-х ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011 считались разными моделями – их ещё никто не мазал одним миром и не объединял общим прозвищем «копейка». Гаражные гибриды из деталей двух моделей если и встречались, то их никто не пустил бы позорить страну на международных ралли. Основой вильнюсского болида послужил ВАЗ-21011. Вентиляционные решетки на стойках, фонари, облицовка, перфорация спереди и бамперы без клыков хоть чуть-чуть, но отличали его внешность от Фиата. Та самая перфорация под облицовкой, которой не было у ВАЗ-2101, пусть немного, но улучшала обдув радиатора. К слову, кузов ВАЗ-21011 весил 211 кг против 280 кг у модного и престижного ВАЗ-2103: здесь проблема выбора легко отпадала. Ко второй половине 70-х двигатель ВАЗ-2106 максимального для Жигулей рабочего объёма 1568 «кубиков» уже выпускался серийно, что тоже упрощало задачу.

На тех машинах в кузове ВАЗ-21011 и с двигателем на базе ВАЗ-2106 обкатывались технические решения, необходимые, чтобы из семейного седана получить грозного раллийного монстра. Например, был разработан прочный и лёгкий каркас безопасности из титановых дуг. Он связывал силовые элементы между собой, повышая жесткость кузова и позволяя удалить кое-что из серийного «железа». Ради применения широких колёс с шинами-катками 235 R 13 приходилось вырезать штатные арки и покрывать их снаружи стеклопластиковыми накладками крыльев.

Зарубежная трасса. Советская машина в рекламных наклейках

Зарубежная трасса. Советская машина в рекламных наклейкахНи одна деталь двигателя не оставалась нетронутой. Уменьшали массу, потери на трение, и это обернулось невиданными результатами. Ранее форсировать моторы Жигулей советским и зарубежным спортсменам обычно удавалось до 120-125 л.с. Первые же вильнюсские двигатели уверенно выдавали 151-153 л.с. при 6700 об/мин. Знатоки из Вильнюса учились шлифовать коленчатые валы и шатуны, подбирать поршни, изготавливать лёгкие маховики, фрезеровать головки и вытачивать оригинальные клапаны. В мастерских Вильнюсского завода конструировали оригинальную коробку передач, вентилируемые дисковые тормоза, специальное электрооборудование. Шли эксперименты по внедрению в переднюю подвеску стоек с поворотными кулаками от Москвича – они, в отличие от «жигулёвских», показали себя неубиваемыми. «Автоэкспорт» охотно выделял валюту на фирменные сцепления и амортизаторы – отечественных узлов, рассчитанных на такие нагрузки, просто не существовало.

Ралли всегда собирали множество зрителей

Ралли всегда собирали множество зрителейПерестроенные на Вильнюсском заводе спортивные Жигули прежде всего оказались легче серийного автомобиля. Снаряженная масса упала с 955 до 920 кг, при этом двигатель стал мощнее в два раза. Паспортная скорость литовского изделия достигла почти 190 км/ч против 145 у обычного ВАЗ-21011, а разгон с места до 100 км/ч сократился с 20,0 до 8,6 секунды!

К началу 80-х свирепые Лады из литовской мастерской интересовали уже не только гонщиков СССР и социалистических стран. В апреле 1982 года в журнале «За рулём» тренер сборной команды СССР А. Клопичев рассказывал о сложнейшем ралли Lombard RAC в Англии с откровенно «темной» легендой. И как-то невзначай он заметил, что и норвежские и даже английские экипажи выступали там на Ладах Вильнюсского авторемонтного завода!

На ралли RAC в Англии

На ралли RAC в АнглииНо для самого Стасиса Брундзы и его команды машина, полученная из ВАЗ-21011, к тому времени превратилась во вчерашний, хотя и с толком прожитый день. В том же журнале, на тех же полосах Олег Богданов в репортаже из Литвы обратил внимание на новую модель. Ни он, ни сам Брундза еще не предполагали, что именно эта машина вскоре прославит предприятие, впишет его имя золотыми буквами в историю отечественного автомобильного спорта, а потом так и останется непревзойдённой вершиной.

Главное блюдо повара

Как только в 1980 году Волжский автозавод представил новые Жигули ВАЗ-2105, мартовский автосалон в Женеве показал, что иным потребителям в Европе больше по душе грамотно обновленный ФИАТ-124, чем пришедший ему на смену ФИАТ-131 и даже новомодное переднеприводное «зубило» модели Фиат Ритмо. В Финляндии в 1981 году ВАЗ-2105 неожиданно вырвался в лидеры среди проданных в стране новых автомобилей. Свалившийся на голову коммерческий успех начальникам «Автоэкспорта» хотелось подкрепить яркими победами на спортивных трассах. А команде Стасиса было интересно опробовать свои наработки на новой модели Жигулей.

«Люстра» из мощных фар – обязательный атрибут раллийного автомобиля

«Люстра» из мощных фар – обязательный атрибут раллийного автомобиляНа исходе зимы 1981 года в Москве на стадионе в Лужниках ЦК ДОСААФ провёл выставку новых спортивных машин разных заводов. Там перед публикой впервые предстала белая «пятерка» с синими и красными полосками, на литых колёсах и с аккуратной окантовкой колёсных арок. В названии этого автомобиля появилась аббревиатура ВФТС. Теперь у нас не просто авторемонтный завод, а Вильнюсская фабрика транспортных средств.

Техничка ВФТС – специально подготовленный РАФ

Техничка ВФТС – специально подготовленный РАФК слову, на той же выставке литовская фирма представила и другой вид своей продукции – профессионально оснащенную раллийную «техничку» на базе РАФ-2203. Брундза, как никто, понимал, что без хороших машин сопровождения и налаженного сервиса на ралли делать нечего.

Внешность спортивного ВАЗ-2105 вышла яркой и запоминающейся – автомобиль обрёл «своё лицо». Над экстерьером отлично поработали дизайнеры В. Улицкас и А. Волунгявичюс. Спереди автомобиль украшала шикарная «люстра» из четырёх дополнительных фар. Угловатые наружные накладки колёсных арок гармонично сочетались с прямоугольными фарами, с более чётко прорисованными, «гранеными», по сравнению с прежними моделей Жигулей, обводами кузова. Передние накладки арок «перетекали» в объединявший их передний спойлер. Были продуманы еще два спойлера, распределявших воздушный поток: на заднем краю крыши и на багажнике. Машина удивительно смотрелась на красивых литых колёсах немецкой фирмы ATS – их ставили, правда, не только ради эстетики – сражались с лишними килограммами неподрессоренных масс.

Даже фирменная окраска продумана дизайнерами

Даже фирменная окраска продумана дизайнерамиДвигатель в Вильнюсе практически строили заново. Коленчатый вал шлифовали и балансировали три раза: сначала отдельно, потом в сборе с маховиком и со сцеплением. Маховик делали оригинальный – прочный и лёгкий. Шатуны тоже полировали до блеска. Их и поршневые пальцы делали облегчённые, поршни могли применяться серийные или оригинальные. Вес шатунов, центр их тяжести, микронные зазоры с вкладышами и шейками коленчатого вала в мастерской промерялись с нереальной для ВАЗа с его массовым производством точностью. То же самое касалось и расстояния между поршнем и стенкой цилиндра, и соосности постелей коренных подшипников. Головка фрезеровалась для увеличения степени сжатия до 10,5-11,5. Горючую смесь готовила пара горизонтальных карбюраторов «Вебер».

Распределительный вал изготавливался заново. Масляный картер вырастал в объёме с 4,2 до 7,5 л. Даже шкив коленчатого вала ставился уменьшенного диаметра – чтобы генератор и водяной насос вращались с меньшим числом оборотов и не ломались. Не мешать стремительному выхлопу газов была призвана изготовленная «с нуля» выпускная система.

Набор оригинальных деталей

Набор оригинальных деталейКонечно же, сцепление применялось импортное, от спортивных Фиатов, а вот коробка передач заслуживает отдельного рассказа. В те годы на гражданских Жигулях не применялось никаких 5-ступенчатых коробок – они появятся позднее. Конструктор Р. Юкнялявичюс разработал уникальную 5-ступенчатую коробку в серийном картере 4-ступенчатой. Прямозубые шестерни, отсутствие синхронизаторов и кулачковые муфты включения могли напугать простого автолюбителя, но не настоящего гонщика. На двух первых передачах коробка издавала честный «прямозубый» гул.

Пускай автомобильные журналы одобряли дальновидность советских конструкторов, решивших заменить дисковые задние тормоза Фиата-124 надёжными барабанными, но ВФТС возвратила дисковые тормоза, да ещё и сделала все четыре механизма вентилируемыми. А стояночный тормоз обзавёлся гидроприводом с главным цилиндром в виде цилиндра сцепления Москвича и исполнительными механизмами от гоночной «Эстонии». В ступицах применили титан для снижения неподрессоренных масс. Даже передаточное отношение рулевого привода корректировалось изменением и подбором длины рулевых тяг. Амортизаторы закупались у немецкой фирмы Bilstein. Тормозные магистрали укладывались в специальный туннель, как и проводка.

Салон продуман до мелочей

Салон продуман до мелочейСистему электрооборудования всю изготавливали заново. На приборную панель выводили указатели температуры и давления масла в двигателе, амперметр, настроенный на высокие обороты тахометр. В доступном месте монтировались легко заменяемые авиационные предохранители. Цепь каждой из дополнительных фар защищал свой предохранитель. На раллийных машинах намного раньше, чем на гражданских, появилась электронная бесконтактная система зажигания.

И снова в бой!

И снова в бой!Длительные эксперименты с облегчением кузова позволили снизить снаряженную массу спортивного автомобиля по сравнению с серийным на 80 кг. Максимальная скорость по паспорту указывалась 192 км/ч, но машины ВФТС уверенно выжимали «все двести». Один из спортсменов вспоминал: «…Когда мы впервые сели и проехали, то, честно говоря, слегка обомлели: машина из-под тебя буквально рвет, все вокруг мелькает… Стенограмма у нас тут же “поломалась”: штурман просто не успевал ее читать, хотя мы уже всю технологию отточили. Пришлось перестраиваться».

Машина братьев Больших – необычная окраска, московский номер

Машина братьев Больших – необычная окраска, московский номерКонкуренты и партнёры

Брундза и его ВФТС не был одинок в Советском Союзе. Серийные Жигули для ралли строило также таллиннское ателье «Вихур» при ЦК ДОСААФ Эстонской ССР. Но на рынке спортивной техники сложилось чёткое разделение труда. Машины ВФТС считались «элитными», они предназначались для сборной команды СССР и экспорта, оставаясь недоступной мечтой для тысяч простых гонщиков. Продукция «Вихура», наоборот, обладала репутацией «бюджетных», «демократичных» автомобилей для спортклубов ДОСААФ, или содержавших свои гоночные команды производственных и автотранспортных предприятий.

«Вихуровская» машина болгарских гонщиков

«Вихуровская» машина болгарских гонщиковПопыток тюнинга «вихуровских» машин, «достройки» до уровня ВФТС предпринималось немало, но полностью воспроизвести все ноу-хау вильнюсского ателье едва ли кому-то удавалось. Дошло даже до того, что машины ВФТС начала приобретать заводская спортивная команда самого АвтоВАЗа! Кроме ВФТС переделкой «Лады» подобного уровня занималась фирма «Металэкс» (МТХ) в социалистической Чехословакии. Случалось, что ВФТС и «Металэкс» обменивались между собой комплектующими – одни детали легче было приобрести в СССР, а другие – в Чехословакии.

Чешский «двойник» ВФТС

Чешский «двойник» ВФТСВо времена спортивных ВАЗ-2105 производство ВФТС росло и процветало. Изначально в 1978-м мастерские занимали всего 480 квадратных метров площади, а к 1985 году – уже полторы тысячи, и Брундза как-то обмолвился: «Тесновато, но не жалуемся». На фабрике действовали экспериментальный цех, конструкторское бюро, лаборатории по испытанию двигателей и электроники.

Эффектная реклама «Автоэкспорта»

Эффектная реклама «Автоэкспорта»Машины везли из Тольятти автовозами. В год ВФТС строила примерно по 200 раллийных «пятёрок». К середине 80-х на ВАЗе появилась официальная модификация «под спорт» ВАЗ-2105-038. У этих машин были двигатель ВАЗ-2106, усиленные пружины подвески, отсутствовала часть обивки, шумоизоляция, мастика. «Автоэкспорт» демонстрировал машины ВФТС на международных выставках как отдельную модель.

Стасис Брундза и Сергей Дадвани на ралли в Новой Зеландии

Стасис Брундза и Сергей Дадвани на ралли в Новой ЗеландииПро социалистические страны и говорить нечего. Однажды некий спортивный клуб из Болгарии передал ВФТС в качестве оплаты за две Лады новенький Порше-911. А в Москве автомобиль ВФТС был у знаменитых братьев Николая и Игоря Больших.

Братья Больших

Братья Больших«Пятёрки» из Вильнюса прошли трассами ралли, возможно, на всех континентах планеты. На многочисленных ралли в Советском Союзе экипажи на ВФТС выигрывали абсолют и занимали призовые места. Немало побед завоёвано на этих машинах и в Европе. В СССР 80-х годов сражаться на равных с вильнюсскими Жигулями удавалось только гонщикам традиционно сильной заводской команды АЗЛК на очень серьёзно подготовленных Москвичах-2140 Люкс.

Дуэль с главным конкурентом – Москвичом

Дуэль с главным конкурентом – МосквичомКогда погиб СССР

После появления ВАЗ-2108, Брундза счёл невозможным сделать спортивную машину «высшей лиги» с передним приводом. Но уже в 1985 году пошли попытки перестроить «восьмёрку» в среднемоторный спортивный автомобиль с силовым агрегатом, установленным между спинками передних сидений и задней осью, как у модных в 80-х Пежо 205 Т16 и различных спортивных прототипов.

Это не ВФТС, а одна из первых тольяттинских «восьмёрок» со среднемоторной компоновкой

Это не ВФТС, а одна из первых тольяттинских «восьмёрок» со среднемоторной компоновкойНа ВФТС поступили радикально. В 1987 году был построен настоящий спортивный прототип Лада-2108 EVA, в котором от серийного автомобиля остались дверные ручки, стеклоочиститель да штатные световые приборы. Машина с центральным расположением силового агрегата базировалась на трубчатом пространственном каркасе, у неё была оригинальная подвеска, а кузов состоял из кабины и двух интегральных капотов-колпаков, переднего и заднего. Причем передний капот поставлялся в двух экземплярах на машину – «ночном» с дополнительными фарами и «дневном» – без них.

«Ночной» капот…

«Ночной» капот…Но завтра настала перестройка, покатившаяся стремительным обвалом Советского Союза. Последние «пятёрки» вышли из вильнюсских ворот в 1989 году. При так называемом «брежневском застое» ВФТС работала подобно частной фирме, ювелирно и без нарушения каких-либо законов замаскированной под государственное предприятие. Даже оплата труда там была сдельная, вполне себе «рыночная» – инженеры и автомеханики, штат которых насчитывал около 50 человек, очень неплохо зарабатывали. А новые «рыночные» отношения обернулись развалом страны, потерей поддержки «Автоэкспорта», нарушением поставок материалов и комплектующих и утратой рынков сбыта. Марка ВФТС так и осталась в той старой, советской истории, а уникальная мастерская потихоньку переродилась в обычное предприятие по обслуживанию и тюнингу иномарок.

Прощай СССР, прощай ВФТС!

Прощай СССР, прощай ВФТС!Но добрая память никуда не делась. Спортивные состязания на ретро-автомобилях 60-80-х годов набирают популярность в Европе, причём не тепличные «покатушки» олдтаймеров, а настоящие боевые гонки. В странах бывшего социалистического лагеря и государствах Балтии вполне закономерно ценятся автомобили советского производства. Постройка «заряженных» Лад, Москвичей, Волг и даже Запорожцев на востоке Европы поставлена на промышленную основу, на старт выходят десятки участников, среди прочих – и Жигули, перестроенные по мотивам ВФТС. Так в Литве в 2013 году в ралли «Триста озёр» был введён отдельный зачет автомобилей-ветеранов под названием «Кубок Лады-ВФТС». Призы финалистам этого кубка на финише вручал сам Стасис Брундза.