Газель это – Незаменимая: почему грузовая ГАЗель оказалась лучшим проектом Горьковского автозавода

Газели — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Газе́ли[1] (лат. Gazella) — род парнокопытных млекопитающих из подсемейства настоящих антилоп семейства полорогих[2]. Газели распространены прежде всего в саваннах Африки, а также в Азии. Слово газель происходит от арабского ghazal (араб. غزال).

Газели являются стройными и длинноногими животными. Длина их тела в зависимости от вида составляет от 85 до 170 см, длина хвоста — от 15 до 30 см. Высота в холке насчитывает от 50 до 110 см, вес — от 12 до 85 кг. Шерсть у газелей встречается на верхней части тела и по бокам и окрашена она в оттенки от жёлто-серого до коричневого. Нижняя часть тела, как правило, белого цвета. У многих видов по телу простирается чёрная полоска, сопровождающаяся расположенной сверху светлой полоской.

У большинства видов рога носят оба пола, у самок они меньшие в размерах и более хрупкие. Единственным исключением является джейран, у которого рога носят только самцы. Длина рогов в среднем составляет около 30 см.

Ареал газелей охватывает всю Африку (за исключением Мадагаскара) и большие части Азии, тянущиеся от Аравийского полуострова до северной Индии и северного Китая. Алишер Навои в своем сборнике Хамса описывает охоту персидского шаха Бахрама на газелей (ғазол)[3]. Их сферой обитания являются засушливые открытые местности, как правило, степи. Некоторые виды обитают в пустынях и полупустынях.

Самки газелей живут вместе с потомством в небольших стадах величиной от десяти до тридцати животных. В некоторых случаях величина стада может составлять и сотни, и даже тысячи особей, что иногда случается в африканских саваннах. Самцы газелей после достижения определённого возраста образуют отдельные стада холостяков, прежде чем завоёвывают собственные участки. После этого они претендуют на любую самку, появляющуюся на их участке, который они защищают от самцов-соперников.

Все газели являются быстрыми бегунами, которые долгое время могут поддерживать скорость около 50 км/ч. Газель Томсона известна даже тем, что может достигать скорость около 80 км/ч. Газели — травоядные животные, питающиеся различными травами и иными растениями.

газель — это… Что такое газель?

ГАЗЕ´ЛЬ (араб.) — стихотворная форма лирической поэзии у народов Ближнего и Среднего Востока, а также в некоторых литературах Индии и Пакистана. Г. состоит из бейтов (двустиший), начало рифмовки — в первом бейте, в дальнейшем — однозвучная рифма идет через строку, т. е. первый стих каждого последующего бейта остается незарифмованным. Таким образом, система рифм в Г. такая: аа ва ca da и т. д. Кроме рифм, в Г. применяется редиф. В переднем бейте обязательно упоминается поэтическое имя (тахаллус) автора. Количество строк в Г. всегда четное. Вследствие чрезмерной строфической замкнутости бейтов, которые в Г. связаны между собой только общностью рифм и метра, газельной форме, по наблюдению советского ученого Е. Э. Бертельса, присуща отрывистость и в большинстве случаев отсутствует тематическое единство, что заметно даже у таких великих мастеров Г., как Хафиз. С другой стороны, по наблюдению Бертельса, величайший поэт Азербайджана Низами «всякую газель создает как законченное целое, по определенному плану, развивая положенный в основу мотив».Вот образец Г. азербайджанского поэта 13—14 вв. Гассан-Оглы Иззэддина:

Ты душу выпила мою, животворящая луна!

Луна? — Краса земных невест! Красавица, вот кто она.

Мой идол! Если я умру, пускай не пенится графин.

Какая пена в нем? — Огонь. Он слаще крепкого вина.

От чаши, выпитой тобой, шумит у друга в голове.

Какая чаша? — Страсть моя. Любовь — вот чем она пьяна.

Царица! Сладкой речью ты Египту бедами грозишь;

Все обесценится, падет на сахарный тростник цена.

Покуда амбра не сгорит, ее не слышен аромат.

Какая амбра? — Горсть золы. Какой? Что в жертву предана.

С младенчества в душе моей начертан смысл и образ твой.

Чей смысл? Всей жизни прожитой. Чей образ? Снившегося сна.

Гасан-Оглы тебе служил с той верностью, с какой умел.

Чья верность? Бедного раба. Вот почему любовь верна.

(Пер. П. Антокольского)

Поэтический словарь. — М.: Советская Энциклопедия. Квятковский А. П., науч. ред. И. Роднянская. 1966.

Соболь (автомобиль) — Википедия

| «Соболь» | |

|---|---|

| Производитель | ГАЗ |

| Годы производства | 1996 — первые предсерийные экземпляры 1998—2003 2003—2010 — перелицов-я с 2010 — как «Соболь Бизнес» с 2016 — обновлённая «Соболь Бизнес» |

| Сборка |  ГАЗ (Нижний Новгород, Россия) ГАЗ (Нижний Новгород, Россия) КрАЗ (Кременчуг, Украина) КрАЗ (Кременчуг, Украина) |

| Тип кузова | фургон, микроавтобус |

| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная, переднемоторная, полноприводная |

| Колёсная формула | 4 × 2, 4 × 4 |

| Дизель турбонаддув, Euro-3 | |

| Механическая, 5-ступенчатая | |

| Длина | 4810 мм |

| Ширина | 2030 мм |

| Высота | 2200 мм |

| Колёсная база | 2760 мм |

| Колея задняя | 1720 мм |

| Колея передняя | 1700 мм |

| Масса | полная масса – 2800 кг (для автобуса – 2650 кг) |

| Максимальная скорость | 145 км/ч |

| Связанные | «Газель», ГАЗ-24-10 «Волга», ГАЗ-31029 «Волга», ГАЗ-3110 «Волга», ГАЗ-31105 «Волга» |

| Грузоподъёмность | 635-910 кг |

| Расход топлива | 11,7 / 9,2 (Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч (бензин/дизель)) |

| Объём бака | 70 л |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе | |

Со́боль — серия российских малотоннажных грузовых автомобилей, фургонов и микроавтобусов, производимых на Горьковском автомобильном заводе с ноября 1998 года.

В конце 1998 года Горьковский автозавод освоил на базе агрегатов семейства «ГАЗель» производство лёгких развозных автомобилей «Соболь» (класс LCV-M.C.), отличающихся от популярной полуторки укороченной до 2760 мм колёсной базой, независимой передней пружинной подвеской и односкатной ошиновкой заднего моста, рассчитанного на меньшую грузоподъёмность (до 900 кг).

Семейство включает цельнометаллический фургон ГАЗ-2752 и микроавтобусы ГАЗ-2217 («Баргузин») и ГАЗ-22171, а также бортовой грузовик (шасси с кабиной) ГАЗ-2310. Базовой моделью считается фургон ГАЗ-2752 со сдвижной боковой дверью и распашными задними (полезный объём 6,86 м³ в 3-местной версии и 3,7 м³ в 7-местной грузо-пассажирской «Комби»).

Микроавтобус ГАЗ-22171 с повышенной крышей (аналогичной по высоте «ГАЗели» ГАЗ-3221) в 6- и 10-местном исполнениях. С 1999 года начался выпуск модели 2217 «Соболь Баргузин» с «низкой» крышей (высота уменьшена на 100 мм), подъёмной задней дверью, позиционируемый производителем как минивэн. Для служебных целей и маршрутных такси предназначена 10-местная модификация ГАЗ-22173 с более плотной планировкой и упрощённой отделкой салона (выпускается под заказ).

В семействе «Соболь» предусмотрены и полноприводные версии ГАЗ-23107/27527/22177/221717 с жёстким передним мостом и карданными шарнирами (шарниры Гука) в приводе передних ведущих и управляемых колёс. Трансмиссия выполнена с постоянным полным приводом с раздаточной коробкой, приводимой многорядной цепью Морзе.

В начале 2003 года семейство «Соболь» подверглось рестайлингу, аналогичному семейству «ГАЗель» с обновлением дизайна оперения и заменой прямоугольных фар на современные блок-фары каплевидной формы, а также заменой панели приборов и других компонентов автомобиля.

В 2006 году сборка грузовика «Соболя» ГАЗ-2310, до этого выпускавшегося только мелкими партиями, была переведена на одну нитку конвейера с бортовой «ГАЗелью» ГАЗ-3302, что позволило значительно увеличить производство данной модели, востребованной, в частности, в Москве, из-за ограничений на въезд в центр города автомобилей грузоподъёмностью свыше 1,0 т.

В феврале 2010 года АЗ ГАЗ начал производство рестайлингового семейства «Соболь-Бизнес» с пакетом модернизированных узлов и агрегатов, аналогичным семейству «ГАЗель-Бизнес».

С конца 2010 года «Соболь-Бизнес» также получил турбодизель Cummins ISF 2.8, с июля 2010 года устанавливаемый на «Газель-Бизнес». Выпуск моделей с облицовкой образца 2003 года и частично модернизированными агрегатами под названием «Соболь-Стандарт», сохранён лишь в ограниченных масштабах для модификаций специального назначения, сертифицированных для силовых ведомств РФ.

- ГАЗ-2310 — бортовой грузовик (4 × 2) грузоподъёмностью 0,9 т, вариант — шасси с кабиной под установку надстроек типа фургон-бокс;

- ГАЗ-2752 — цельнометаллический фургон грузоподъёмностью 0,8 т со сдвижной боковой дверью и двустворчатой задней, вариант — грузо-пассажирский комби на 7 мест с изолированным грузовым отсеком;

- ГАЗ-27527 — цельнометаллический фургон 4 × 4, вариант — грузо-пассажирский комби на 7 мест;

- ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин» на 7 или 11 мест с низкой крышей и подъёмной задней дверью;

- ГАЗ-22177 — минивэн «Соболь Баргузин» с колёсной формулой 4 × 4;

- ГАЗ-22171 — микроавтобус «Соболь» категорий М1 и М2 на 7 («Соболь купе») или 11 мест со стандартной крышей и двустворчатой распашной задней дверью;

- ГАЗ-221717 — микроавтобус «Соболь» категорий М1 и М2 с колёсной формулой 4 × 4

На автомобилях семейства «Соболь», как и на «Газели», первоначально (до 2005 года) использовались карбюраторный двигатель семейства ЗМЗ-402 (рабочий объём 2,5 л, 8 кл.), карбюраторный двигатель ЗМЗ-406.3 (рабочий объём 2,3 л, 16 кл.) и инжекторный бензиновый двигатель ЗМЗ-406 (2,3 л, 16 кл.) мощностью 110—135 л. с., а по заказу устанавливался и лицензионный турбодизель ГАЗ-560 (2,1 л) мощностью 95 л. с., а также турбодизель с охлаждением наддувочного воздуха ГАЗ-5601 (2,1 л) мощность 110 л.с. С 2003 года используются инжекторные моторы уровня Евро-2: ЗМЗ-40522.10 (2,5 л, 16 кл.) мощностью 140 л. с.; с 2008 года — инжекторные моторы уровня Евро-3: ЗМЗ-40524.10 и Chrysler DOHC 2.4L (2,4 л, 137 л. с.). С 2009 года семейство «Соболь» комплектуется мотором УМЗ-4216.10 (2,89 л, 107 л. с.), а с осени 2010 года комплектуется также турбодизелем Cummins ISF 2.8L (2,8 л, 128 л. с.).

«ГАЗель»: автомобиль и имя

Денис Орлов, фото автора и ОАО «ГАЗ»

Двадцать лет назад история российского автомобилестроения разделилась на две эпохи: до «ГАЗели» и после. 20 июля 1994 года с конвейера Горьковского автозавода сошёл первый полуторатонный грузовик ГАЗ-3302. Создатели «ГАЗели» продолжают рассказ об этом автомобиле («ГП» № 8, 2014 г.) .

Человеку имя дают родители: Октябрина, Даздраперма, Вилен, Рэм… А автомобилю? Чаще всего вопрос о том, кто нарёк автомобиль тем или иным именем, упускается из виду. Кто назвал ГАЗ-М20 «Победой»? Кто предложил для ГАЗ-21 слово «Волга»? Отечественные грузовые автомобили имён чаще всего не получали, довольствовались буквенно-цифровыми индексами. И уже сами водители рождали: «газон», «шишига», «колун», «лаптёжник». ГАЗ-3302 и семейство полуторатонных грузовиков Горьковского автозавода – редкое исключение. И потому что это первый грузовой автомобиль ГАЗа, получивший имя собственное, и потому, что название «ГАЗель» прижилось в среде шофёров, и, наконец, потому, что автор известен – это Владимир Никитич Носаков, преподаватель Мининского университета Нижнего Новгорода, в ту бытность – заместитель главного конструктора Горьковского автозавода.

Казалось, в каких широтах водятся газели, а где создали новую «полуторку». Поймай тогда перед сменой любого у главной проходной и скажи, что автомобиль назовут именно так, покрутил бы пальцем у виска. Часы над главной проходной помимо минут и секунд, отсчитывали: «До пуска полуторатонного грузовика ГАЗ-3302 осталось… дней». Однако общего между стремительным копытным и лёгким грузовиком оказалось гораздо больше, чем можно было подумать. А началось всё примерно за две недели до начала производства «полуторки». Была пятница. Президент АО «ГАЗ» Николай Андреевич Пугин вызвал к себе главного конструктора Юрия Владимировича Кудрявцева: «К понедельнику надо придумать полуторатонному грузовику название: короткое, звучное, желательно женского рода и понятное иностранцам без перевода». Предоставим слово автору названия:

Владимир Никитич Носаков:

«Грузовик тоже имеет право на имя собственное – эта мысль очень увлекла меня. Вечером я засел за поиск названия. В то время каждый российский автомобильный завод занимал свою нишу. Мы выпускали грузовики среднего тоннажа, машины меньшей грузоподъёмности делали УАЗ, РАФ и ЕрАЗ, более тяжёлые – ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, БАЗ, МоАЗ, БелАЗ. «Полуторка» была создана по инициативе ГАЗа вопреки установившемуся порядку и даже первоначальным планам Министерства автомобильной промышленности. Но не только это было необычно. Был создан автомобиль, широко унифицированный с агрегатами «Волги», полной массой до 3,5 т. То есть управлять им мог любой, у кого в «правах» открыта любительская категория «Б». Наша «полуторка» должна была стать подспорьем возрождавшегося в России класса мелких предпринимателей. Все эти особенности – волжские традиции, лёгкость и высокие динамические качества машины, предпринимательскую жилку – хотелось отразить в названии. Я выложил на стол лист бумаги, вооружился карандашом и принялся писать варианты. Всего их получилось 33. В их число входило в том числе и такое: «Бычок».

По разным причинам названия отсеивались. «Баркас» не годилось, поскольку в Германской Демократической Республике выпускали однотонный развозной грузовичок с таким названием. Из-за нежелательного подтекста отсеялись «Браток», «Бригада» и «Бродяга». В «шорт-лист», как сегодня принято выражаться, вошло 12 наименований. В большинстве своём они соответствовали первоначальным критериям. Среди них были, например, «Комок», «Привоз», «Челнок», «Ларёк», «Фазенда».

Я ещё раз взглянул на фотографию «полуторки»: обтекаемая кабина с большой площадью остекления, длинная низкобортная грузовая платформа, непривычно малого диаметра колёса. И мне показалось, что этот автомобиль как живое существо. Нужно ли столь прямолинейно привязывать название к назначению машины? В коротком списке вариантов были «Белка», «Пчёлка» и «Газель». Первое однажды использовал для экспериментального микроавтомобиля вагонной компоновки мой учитель Юрий Аронович Долматовский, к которому я поступал в аспирантуру. «Пчёлка» всё же сгодилось бы для маленького автомобиля. И тут меня осенило: конечно же «Газель»! К тому же первый слог в этом слове – это название нашего предприятия! Карандашом я дважды подчеркнул слово «Газель» и буквы ГАЗ в этом слове».

Придя утром в субботу на службу, Владимир Никитович выложил на стол главного конструктора листок с единственным словом на нём: «ГАЗель». Не прошло и часа, как на листке появилось второе слово: «Согласен». Это было резюме Пугина. Название автомобилей нового семейства «ГАЗель», включающего кроме грузовиков, автобусы, автомобили «скорой медицинской помощи» и множество других модификаций, было не только быстро принято, но и сразу же признано всеми, потому что очень подходило образу и облику этого автомобиля. В частности, в известном справочнике А. Э. Брэма «Жизнь животных» газель описывается так:

«Со словом «газель» у нас ассоциируется представление о стройном, изящном и грациозном животном. Действительно, все антилопы, входящие в это подсемейство, необычайно стройного и лёгкого сложения, с красиво поднятой головой, украшенные тонкими черными лировидными рогами. Во всем облике газели чувствуется гармония и совершенство. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся хрупкость, газели сильные и выносливые животные, способные переносить трудные условия пустынь и полупустынь».

Владимир Никитич Носаков:

«Я был поражён: стоило заменить слово «животное» на слово «автомобиль», как получается характеристика «полуторки». Приглядишься к нашей «полуторке» – ни дать ни взять кабина с копытцами! И даже своего рода «рожки» имелись – чёрные пластмассовые накладки на стойках ветрового стекла. Даже профиль капота напоминал «козью морду»!

В пояснении к заявке я прямо так и написал: «Заявляемый знак представляет собой слово «Газель», символизирующее лёгкость, грациозность и стремительность, присущие этому виду антилоп. Первые три буквы этого слова, обозначающие завод-изготовитель ГАЗ, выделены крупным шрифтом».

На заявку, поданную в Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам, завод получил Свидетельство № 141224 на товарный знак и / или знак обслуживания. Сегодня «ГАЗель» – это не только самый ценный российский автомобильный брэнд, но и символ коммерческих автомобилей в России – название «ГАЗель» стало нарицательным для всего класса лёгких грузовиков. А журнал «За Рулём» даже выдвинул ещё одно прочтение этого названия: ГАЗ эпохи Б. Н. Ельцина, ГАЗ+ель!

Главное – кузов

Количество модификаций «ГАЗели» с трудом поддаётся подсчёту. Рама, за которую так критиковали горьковчан вначале, оказалась бесценной особенностью. Свои кузова на «ГАЗель» монтируют чуть ли не в каждом колхозе. А сначала их было всего два – бортовая платформа и закрытый цельнометаллический фургон. Ведущим конструктором кабины и кузовов «ГАЗели» выступал Александр Иванович Кочетков, обладатель почётного звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации». Сегодня Александр Иванович руководит Центром компетенции «Кузова и кабины» «Группы ГАЗ». Разговор с ним заслуживает того, чтобы привести его без купюр и ремарок. Итак…

Александр Иванович Кочетков:

«В Нижнем Новгороде специалистов по кузовостроению готовил только Горьковский автомеханический техникум. Преподавателями специальных предметов были опытные конструкторы Горьковского автозавода Абрам Исаакович Гор, Пётр Валентинович Градов, Геннадий Александрович Белов и мой непосредственный начальник в дальнейшем – Юрий Андреевич Фокин.

Кузов «ГАЗели» впервые в практике Горьковского автозавода создавался при помощи САПР – системы автоматизированного проектирования. Вычислительные машины IBM, программа – CATIA. По двум деталям кузова был проведён сквозной процесс от конструирования до подготовки к производству. Применение математического моделирования означало ускоренную подготовку к производству. Осмелюсь утверждать, что по нашему штамповому хозяйству – раза в два. Отпадала необходимость в физическом моделировании деталей в виде мастер-моделей. Хотя, всё-таки они изготавливались.

После ручной доводки мастер-моделей всех деталей их собирали в так называемый «куб» (макет поверхности кабины из ценных пород древесины, служащий эталонным инструментом). Иной раз бывало, что сопряжения или зазоры доводили, дорабатывали уже на этапе сборки «куба». Начальник Художественно-конструкторского бюро Станислав Витальевич Волков (автор облика «ГАЗели» наряду с В.И. Фузеевым) взял инструмент и подработал задний угол кабины «ГАЗели» в том месте, где стыкуются боковина и надставка боковины панели задка. Это были отголоски ручной разработки поверхности. По новой технологии происходит авторская разработка поверхности изделия в трёхмерном пространстве.

Кузовное дело очень тонкое. На моей практике многие оказывались просто не способными работать в плоскости и представлять при этом поверхность в объёме. Мы говорим: «Не видит объект через плоскость». Кузовщик – это работа «на стыке». Мои наставники, Николай Иванович Тарабанов и Юрий Николаевич Орлов (создатель кабины ГАЗ-66), любили повторять, что через три точки можно провести тысячу кривых, но нужно выбрать ту единственную, которую задумал дизайнер. Методами начертательной геометрии мы переносим на плаз то, что нарисовал и слепил дизайнер. Один человек никогда не разработает кузов. Его размеры и набор функций требуют привлечения целой команды специалистов. И когда разработка поверхности проводится на плазе вручную, то любая ошибка, отступление оборачивались существенной потерей времени на переделывание. Сегодня на выходе мы получаем 3D-модель поверхности, оболочку, с которой можно работать. При этом всё равно изготавливаются демонстрационные макеты.

Ведущим конструктором по кузову я стал в полной мере на машинах второй серии (всего было построено три серии опытных образцов). На этом этапе в автомобиль были внесены существенные изменения. Была серьёзно переосмыслена конструкция кабины. Не по внешнему виду, а с точки зрения «узлования», штампуемости, упрощения в целом (в частности, оперения). И пластмассовые детали появились, в том числе «баранья лопатка» (как мы её назвали) – пластмассовая накладка на стойку ветрового стекла. Она существенно упростила штамповку-сборку-сварку.

Один нюанс: как под дверью появился пластмассовый порожек. У нас были серьёзные ограничения по высоте в окрасочной линии. Технический директор АО «ГАЗ» Владимир Михайлович Чураев прямо сказал: «Мужики, не найдёте лишние 100 мм, «полуторка» не состоится. Красить негде будет». Старая английская окрасочная линия Drysys, закупленная в 1974 году для окраски кабин ГАЗ-53, к тому времени прошла все возможные модернизации – химическую, с анодного (анофорез) на катодное (катафорез) электроосаждение краски на кузове, и геометрическую: высота была выбрана. Дальше оставалось капитальное строительство. Мы нашли эти 100 мм – убрали металл из-под двери – кабина стала ниже. А уже на главном конвейере это место закрывалось пластмассовой деталью. Во всех автомобилях открываешь дверь – за ней порог. А у «ГАЗели» его нет. Это не прихоть, а острая необходимость. Задача серьёзная была. Мы также внедрили пластиковые арки колёс и спереди, и сзади, чем повысили коррозионную стойкость.

«ГАЗель» с кузовом фургон стала первым российским автомобилем с боковой сдвижной дверью. Двери сдвижного типа – разработка с листа. Схему навески двери выбирали «вприглядку» на конструкцию Ford Transit. Возникали проблемы с кареткой направляющей, с роликом. Кроме того, были огрехи в геометрии двери. Но понемногу довели конструкции двери до удовлетворительной.

Сдвижная дверь – один из сложнейших узлов в кузове. При проектировании грузового фургона или грузопассажирского кузова типа «комби» важно обеспечить дверной проём шириной метр с небольшим, для того чтобы погрузчик мог занести внутрь груз на так называемом «европоддоне». Как правило, это входит в противоречие с требованиями для пассажирских перево-зок, так как там эта величина избыточна, из-за этого дверь получается большая и громоздкая. И объективно она ненадёжная. И на Западе, где, казалось, давно занимались такими дверями, всё равно конструкция быстро разрушалась. Поэтому у партнёров ГАЗа возникло целое техническое направление по замене механизмов двери, установке доводчиков, подножек для удобства входа – выхода. И даже делают двери уменьшенного габарита. Что хорошо для грузовика, плохо для пассажирского транспорта.

Определённые сложности возникали и с двустворчатыми дверьми задка. С такого рода конструкцией на ГАЗе раньше тоже не сталкивались – чтобы дверь распахивалась на 180°. Как обеспечить прочность конструкции при взаимодействии двух створок и уплотнителя и как обеспечить герметичность кольцевого уплотнителя? Опять же, имеет место противоречие: уплотнитель должен проходить и по дверному порогу, где велика вероятность, что он будет повреждён при перемещении грузов. Мы установили снизу дополнительный уплотнитель».

Слово испытателю

Наверное, «полуторка» стала последним автомобилем Горьковского автозавода, прошедшим весь положенный в СССР цикл испытаний: заводские, междуведомственные, приёмочные. Пусть даже номинально, но в те годы новому автомобилю обязательно полагалось иметь заказчика. В Москве такого не нашлось, и ГАЗ подобрал небольшое автотранспортное предприятие в Нижегородской области. Однако до этого этапа предстояло пройти долгий путь. В 1991 году были построены три образца «полуторки» первой серии – по сути, прототипы. Внешне они заметно отличались от тех, что впоследствии пошли в производство. Когда приступили к испытаниям, столкнулись с тем, что испытатели имели опыт экспертной оценки легковых автомобилей и грузовиков от 5 до 8 т, т. е. той продукции, на которой специализировался Горьковский автозавод. Промежуточного звена не было и, следовательно, отсутствовало представление о поведении автомобиля такого класса, как «полуторка». Как определить, это поведение правильное для малотоннажного автомобиля или нет? Отчасти выручали зарубежные аналоги – Ford Transit и IVECO Daily. Но Transit имел несущий кузов, а у Daily была другая передняя подвеска – независимая, торсионная. Поэтому параллельно с испытаниями приходилось придумывать их методику. Нарабатывался опыт, происходило самообучение. Во многом заводчане отталкивались от методики испытаний легковых автомобилей, разработанной в научно-исследовательском институте НАМИ. Вот что рассказывает руководитель Центра компетенции «Испытания» группы «ГАЗ» Дмитрий Юрьевич Петров, с 1991 года проводивший испытания «полуторки».

Дмитрий Юрьевич Петров:

«Испытывали «полуторки» водители-испытатели Владимир Евгеньевич Артемьев, Юрий Александрович Грачёв, Андрей Сергеевич Тузов, а руководил процессом начальник отдела доводки и испытаний грузовых автомобилей Олег Игоревич Петров. Все работали с удивительным подъёмом, даже можно сказать, задором, словно понимая, какое значение автомобиль будет иметь в дальнейшем. Сверхурочные – не сверхурочные, продолжали трудиться и после окончания рабочего дня, если не успели завершить запланированный объём работ. Настолько необычный, интересный автомобиль попал в наши руки. В моём личном понимании, мы создавали нечто космическое.

Поначалу испытатели с опытом работы на грузовых автомобилях относились к управлению «полуторкой», как к управлению большим грузовиком – загодя тормозили перед другой машиной, выбирали время для манёвра с запасом на медленный разгон. А затем обнаружили, что этот грузовичок обладает динамикой, сравнимой с легковой, и начали на «полуторках» гонять весьма лихо. Мы не прятали опытные образцы, они разъезжали по Нижнему Новгороду с надписью «Испытания». На моей памяти случилось три или четыре аварии, когда другие участники движения заглядывались на «полуторку».

В основном у грузовиков ГАЗ была сельскохозяйственная направленность. А тут – юркий автомобиль на маленьких колёсах. Шины от «рафика» с посадочным диаметром 15 дюймов, стоявшие изначально, плохо вели себя на дороге, другое дело – 16-дюймовые шины, полученные позже с Кировского шинного завода.

В ходе испытаний выявился любопытный недостаток: при торможении задний мост начинал «шагать», колёса как бы переступали по дороге, словно в замедленной съёмке. Проводили специальную скоростную киносъёмку с параллельной машины и разбирали в замедленном показе, чтобы выявить причину столь необычного поведения. Выяснили, что сайлентблоки, в которые заделаны рессоры, недостаточно жёсткие. Заменили состав резины, из которой они были сделаны, и дефект устранился».

Испытателям приходилось выполнять и несвойственные им обязанности. Будущую «ГАЗель» представляли в различных автотранспортных хозяйствах Нижегородской области, даже по колхозам ездили. Занимались тем, что называется сегодня «легализацией нового продукта». У всех поначалу было непонимание этого автомобиля: «Почему такие маленькие колёса?! На них вы нигде не проедете, застрянете!» У людей не было ничего меньше ГАЗ-52, меньший автомобиль они не воспринимали. Тогда им объясняли, что это развозной автомобиль для города и нормальных грунтовых дорог. В ходе приёмочных испытаний один из автомобилей был передан в транспортное автопредприятие для проведения эксплуатационных испытаний, и в течение месяца два водителя один – наш, другой – от предприятия занимались перевозкой молочных продуктов. Замечаний был минимум. Очень понравилась экономичность, манёвренность автомобиля, низкая погрузочная высота кузова.

Дмитрий Юрьевич Петров:

«Начиналось всё с бортовой платформы, а на второй серии, которая уже выглядела практически как товарный образец, мы начали испытывать модификации – цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, полноприводный вариант.

Конструкция автомобилей продолжала совершенствоваться и после начала серийного производства. Анализировались замечания и мнения потребителей, разрабатывались и внедрялись изменения в конструкцию. Например, когда крупная партия серийных 13-местных автобусов «ГАЗель» поступила в автотранспортное предприятие Москвы «Автолайн» в качестве маршрутных такси (им продали что-то около 1000–1200 автомобилей), пошли жалобы на очень жёсткую работу задней подвески частично загруженного автомобиля. Задняя подвеска на тот момент была ещё от грузового автомобиля. Она включала в себя основные рессоры и подрессорники. И когда на неровностях задняя подвеска отрабатывала ход сжатия, в момент включения подрессорника происходило резкое увеличение жёсткости подвески, и пассажиры ощущали сильный толчок. Для устранения замечаний для автобуса разработали и испытали изменённую заднюю подвеску без подрессорника, и проблема была решена.

В 1993 году встал вопрос о постройке рекламного образца автомобиля «ГАЗель». И тогда мы решили сделать машину яркой и запоминающейся, покрасить кабину, раму, детали шасси в красный цвет и всё, что можно, отхромировать. Никогда рамы горьковских грузовиков не окрашивались в другой цвет, кроме чёрного. На производстве крутили пальцем у виска: зачем покрывать хромом колёсные диски? А мы ещё установили и спереди хромированную защитную дугу-«кенгурятник».

Красавец-автомобиль получился: красная кабина, красная рама, белый кузов-фургон с надписью латиницей GAZelle. Этот автомобиль участвовал в съёмках первого рекламного ролика (режиссёр Александр Гронский, 1994 год). О том, что название автомобилю выбрали, как и многие, я узнал в последний момент. Однако для меня он ещё долго продолжал оставаться «полуторкой». Мы даже между собой в УКЭР редко называли его ГАЗ-3302. «Полуторка»!»

Новый автомобиль стал величайшей вехой в истории завода. «Запускали» производство «ГАЗели» несколько раз. 13 июля 1994 года с конвейера сошла первая товарная «полуторка». 20 июля завод посетил председатель правительства Виктор Степанович Черномырдин, ставший для «ГАЗели» своеобразным «крёстным»: в торжественной обстановке автомобиль стартовал ещё раз. А 13 августа на ГАЗ прибыл президент РФ Борис Николаевич Ельцин.

«ГАЗель» родилась под счастливой звездой. Её подготовили к производству в тот момент, когда резко сократился спрос на среднетоннажные грузовики. Унификация с «Волгой» помогла с беспроблемным освоением: «Волга» тянула за собой «ГАЗель» первое время, когда требовалось дополнительное финансирование. Как писал генеральный директор ГАЗа Николай Андреевич Пугин в книге «50 лет с Горьковским автомобильным», «все понимали: только «волговские» деньги помогут нам поставить на производство «ГАЗель». А потому «Волга», которая десятилетиями находилась в тени грузовиков, стала примой автозавода. Её собирали в три смены семь дней в неделю». Вскоре примерно в таком же ритме начнут собирать и саму «ГАЗель»: 13 тысяч в первый год, почти 58 тысяч – во второй и т. д.

«ГАЗель» получила зелёный свет. 29 июня 1995 года пошла в производство полноприводная «полуторка» ГАЗ-33027, 18 августа 1995 года – грузовик ГАЗ-33023 со сдвоенной кабиной, 15 декабря 1995 года – фургон ГАЗ-2705. 16 января 1996 года начался выпуск 8-местного микроавтобуса ГАЗ-3221, а 15 мая 1996 года – 13-местного ГАЗ-32213. 6 июня 1996 года в летопись «ГАЗели» вписана первая крупная памятная дата – собран 100-тысячный автомобиль. 30 августа 1996 года была изготовлена первая опытная партия ГАЗ-32214 «Скорая помощь». В ноябре 1998 года, запомнившимся всем кириенковским дефолтом, началось производство ГАЗ-2217 «Соболь» – первого представителя того самого младшего семейства, за которое так ратовал В.Л. Четвериков. А в 1999 году на Московском автосалоне завод представил низкорамный грузовик ГАЗ-3310 «Валдай» полной массой 4 т. Его каплевидные блок-фары, капот и крылья затем перейдут на рестайлинговые «ГАЗель» и «Соболь». Производство рестайлинговой «ГАЗели-2» началось 8 января 2003 года.

Казалось, всё это было только вчера, а уже история! 20 июля 2004 года, в первый юбилей, с конвейера сошла 800-тысячная «ГАЗель». 4 августа 2005 года собрана миллионная «ГАЗель». Кстати, «ГАЗели» выпала честь стать и 15-миллионным автомобилем в истории завода. Сегодня сделано уже больше двух миллионов «ГАЗелей». По одной нитке конвейера с «ГАЗелью» идёт «ГАЗель-NEXT» – автомобиль нового поколения. И с каждым днём «некстов» на конвейере становится всё больше. Придёт время, они тоже станут историей.

Незаменимая: почему грузовая ГАЗель оказалась лучшим проектом Горьковского автозавода

Пролог

История ГАЗели гораздо длиннее, чем её конвейерная жизнь: работа над перспективным малотоннажным грузовиком была начата еще в СССР, причем не только и не столько на Горьковском автомобильном заводе. К началу восьмидесятых годов руководству страны стало очевидно, что использование автомобилей средней грузоподъемности для многих видов перевозок нерентабельно и просто нецелесообразно – гонять полупустой «Газон» или тем более ЗиЛ для перевозки одной-полутора тонн грузов выглядело (и являлось) сущим расточительством.

А ведь еще в середине пятидесятых годов на ГАЗе пытались заменить легендарную «полуторку» ГАЗ-АА новой моделью, для чего создали опытный образец под индексом ГАЗ-56. Показанный на ВДНХ-58 малотоннажный грузовик выделялся эффектной внешностью и интересными техническими решениями вроде самоблокирующегося дифференциала и форкамерно-факельного зажигания. Однако постановку автомобиля на конвейер на тот момент посчитали нецелесообразной.

В следующем десятилетии ситуацию пытались исправить с помощью грузовых фургонов Ереванского автозавода – мы уже рассказывали и про ЕрАЗ-762, и про так и не ставший крупносерийным ЕрАЗ-3730! Тем не менее, проблема так и не была решена, а грузовой цельнометаллический фургон все же не являлся заменой бортовому грузовику, единственным представителем которого в этом классе был ульяновский «головастик» – прямо скажем, не самый современный, комфортабельный и экономичный вариант.

И если в прежние десятилетия сложившаяся ситуация советских народнохозяйственников волновала не особо, то после окончания брежневской эпохи в СССР в очередной раз озадачились решением этого вопроса. Ведь экономика постепенно переходила от планово-административного управления отраслями и их государственного финансирования к «самообеспечению» – то есть, переходу на так называемый хозрасчет, который предполагал как минимум самоокупаемость деятельности. Не секрет, что ранее многие отрасли и хозяйства были убыточными, но это никого особо не смущало, ведь абсолютное большинство из них принадлежало государству и обеспечивалось его финансовой машиной.

После выхода постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 5 августа 1983 г. № 759 и последовавшего за ним приказа Минавтопрома от 5 марта 1984 года № 153 разработку будущего малотоннажного семейства, состоящего из фургона и бортового грузовика, поручили Научно-исследовательскому автомобильному и авиамоторному институту (НАМИ), а доводку прототипов должен был выполнить УАЗ, поскольку в будущем производство автомобилей предполагалось наладить на «дочке» ульяновского автозавода – Кировабадском автомобильном заводе в Азербайджане. Впрочем, уже на тот момент ГАЗ не остался в стороне, так как его отдельные специалисты, включая главного конструктора Александра Михайловича Бутусова, по просьбе Минавтопрома делали экспертные выводы по опытным образцам КиАЗ-3727.

Увы, по ряду объективных причин проект потерпел фиаско – кроме технологических и экономических факторов, окончательную точку в той истории поставил острый межэтнический конфликт Азербайджана и Армении по поводу Нагорного Карабаха в 1988 году. Вдобавок и сам Советский Союз к тому времени уже, что называется, дышал на ладан – финансирование новых разработок и их запуска в производство было практически остановлено.

Именно поэтому Минавтопром решил «загрузить» имевшейся разработкой Брянский автомобильный завод, который ранее выпускал продукцию для «оборонки» и не производил гражданский транспорт. Правда, на БАЗе по неизвестным причинам решили не использовать практически готовый вариант от НАМИ и УАЗа, а занялись разработкой собственной конструкции, да еще при этом подключили иностранных специалистов из британской фирмы IAD Ltd. Похоже, в Брянске просто не задумывались о том, откуда английские конструкторы могут знать, в каких реалиях будет работать грузовая техника, и с какими проблемами и технологическими ограничениями предстоит столкнуться при запуске автомобилей в производство.

Как бы то ни было, на БАЗе пошли своим путём, а руководство Горьковского автозавода уже в конце восьмидесятых годов смогло верно «предвосхитить» рыночную ситуацию и занялось проектом собственного малотоннажного грузовика. Спрос на «Газоны» в то время был просто отличный, Волги тоже неплохо продавались – казалось бы, зачем предприятию лишние хлопоты?

Но постепенный перевод советской экономики на рыночные рельсы убедил заводчан в том, что пора вспоминать собственные исторические корни и возрождать «полуторку» – достойную наследницу ГАЗ-АА, ставшего самым массовым предвоенным автомобилем СССР.

Тем более что «волговская» платформа по запасу прочности лишь немного не дотягивала до требуемых параметров, в то время как агрегатная база и вовсе «осиливала» предполагаемую грузоподъемность без всяких вопросов. А широкая унификация с горьковской легковушкой могла бы сократить как производственные, так и временные затраты, что в конечном итоге благоприятно сказалось бы на себестоимости.

Четверть века спустя дальновидность, проницательность и грамотность горьковского руководства приятно удивляет – время показало, насколько верно и своевременно на ГАЗе озаботились новым проектом, который во многом смог «вывезти» само предприятие из проблемных девяностых годов.

Начало

У истоков горьковской «полуторки» стоял все тот же главный конструктор грузовых автомобилей ГАЗ Бутусов, который принял активное участие в работе над проектом для кировабадского завода и к 1990 году твердо знал, что подобный автомобиль как воздух нужен и самому ГАЗу. Благо, вышестоящее руководство предприятия в лице Генерального директора ПО «ГАЗ» Бориса Павловича Видяева разделяло такую точку зрения и дало «зелёный свет» активным работам над «полуторкой». Причем дополнительное государственное финансирование не требовалось по той причине, что ГАЗ выделил для этого те средства, которые по бюджету предназначались на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Автозаводы в СССР пользовались ими по собственному усмотрению – и на ГАЗе решили в очередной раз не тратить силы и деньги на перспективные «легковые» разработки вроде новой Волги ГАЗ-3105, а создать новый малотоннажный грузовик. По сути, судьбу ГАЗели решил именно Видяев, действовавший больше по собственному усмотрению, а не по министерским циркулярам.

Уже на ранних стадиях выяснилось, что принятая в НАМИ схема с несущим кузовом для ГАЗа не годится из-за того, что технологические особенности организации сборочного процесса грузовиков в Горьком требовали обязательного наличия рамы. Интересно, что в Брянске совместно с англичанами также занимались разработкой автомобилей с несущей конструкцией кузова, в то время как на ГАЗе склонялись к наличию мощной лонжеронной рамы еще и потому, что она обеспечивала автомобилю известный запас прочности. Он в наших реалиях был отнюдь не лишним – несущие грузовые фургоны еще во времена ЕрАЗ-762 продемонстрировали свою недолговечность.

На тот момент некоторым специалистам из министерства казалось, что на ГАЗе затеяли машину «для никого» – ведь кооператоры для чиновников были несерьезной публикой, в которой государственные мужи не видели потенциальных клиентов, а малого и среднего бизнеса в стране официально еще просто не существовало.

И лишь распад СССР вдруг резко изменил акценты: тысячи новоиспеченных бизнесменов занялись самой различной коммерческой деятельностью, которая требовала постоянных грузовых перевозок. Поначалу возить товар дельцы-предприниматели пытались на всем, что было под руками, но очень скоро выяснилось, что прожорливые ГАЗы и ЗиЛы вместе с топливом съедают и заработок. Вдобавок для управления полноразмерными грузовиками требовалась отдельная категория и «нелегковые» навыки – то есть, отдельный водитель по найму.

Свежий дизайн, проверенная техника

Создателей ГАЗели нередко упрекают в том, что грузовик получился «цельнотянутым» с Ford Transit, хотя эскизы и макеты ранних этапов выглядят весьма самобытно и не слишком напоминают фордовскую коммерческую технику. Некоторое время дизайнеры ГАЗа, что называется, искали форму и не сразу нашли то решение, которое и легло в основу облика серийного ГАЗ-3302.

Безусловно, ощущается, что в Нижнем ориентировались на Ford Transit в качестве «референсного» образца, хотя в этом нет ничего плохого. Важно, что в процессе работы художникам удалось отойти от не самых удачных пропорций первых версий и найти «золотое сечение». Тем более, что несмотря на узнаваемость отдельных «фордовских» элементов, в целом внешность и кабины, и автомобиля получилась достаточно оригинальной и запоминающейся.

Ценная особенность дизайна грузовой ГАЗели – его… «легковая» сущность. Машина никак не напоминает громоздкий и грубый «Газон», а передняя часть перекликается с легковой ровесницей – Волгой под индексом ГАЗ-31029.

Кабина ГАЗели получилась не только обтекаемой и привлекательной внешне, но и достаточно просторной для трёх человек. Относительно небольшая ГАЗель внутри словно была больше, чем снаружи – во многом этот эффект усиливался большой площадью остекления, тонкими стойками и большим углом наклона капота, который являлся продолжением огромного лобового стекла.

Несмотря на значительную унификацию агрегатной базы с Волгами (конструкторы называли цифру в 90%!), ГАЗ-3302 получил переднюю рессорную подвеску, которая должна была теоретически лучше противостоять ударам судьбы, чем более современная независимая.

Плюсы и минусы

До 1993 года было разработано обширное семейство различных автомобилей – как бортовых грузовиков, так и цельнометаллических фургонов. Предсерийные образцы ГАЗелей (а именно таким собственным именем, придуманным Владимиром Носаковым за один вечер «мозгового штурма», нарекли машину) успешно прошли целый ряд испытаний, включая приёмочные.

Летом 1993-го на Втором московском международном автосалоне MIMS-93 состоялась премьера новой модели, которая для многих специалистов и подавляющего большинства потенциальных потребителей оказалась полной неожиданностью. Ведь в тот момент большая часть предприятий только приходила в себя после развала СССР и сопутствующих этому явлению неизбежных изменений вроде потери привычных рынков сбыта, нарушения связей со смежниками и поставщиками, инфляции и прочего. А у ГАЗа «из ниоткуда» вдруг появилось целое семейство малотоннажных автомобилей, которые хорошо выглядели и при этом прекрасно соответствовали новейшим запросам рынка! Унификация же с Волгами лишь располагала к новинке – потребитель понимал, что машина будет если не слишком надёжной, то достаточно неприхотливой, а «в случае чего» можно будет закатать рукава и устранить неисправность своими силами.

На фото грузовик с индексом…ГАЗ-3302! Опытный образец «Газона» на базе модели 52-04 отличался увеличенной до трех тонн грузоподъемностью. Изготовлен в единственном экземпляре

На фото грузовик с индексом…ГАЗ-3302! Опытный образец «Газона» на базе модели 52-04 отличался увеличенной до трех тонн грузоподъемностью. Изготовлен в единственном экземпляреЛетом 1994 года в Нижнем Новгороде начался серийный выпуск бортового грузовика ГАЗ-3302. Интересно, что министерство в конце восьмидесятых предполагало ежегодно выпускать около 10 тысяч таких автомобилей, но уже в первый же год производства рынок «проглотил» более 13 тысяч экземпляров, в 1995-м было выпущено уже почти 58 тысяч «газелек», а впоследствии с конвейера Горьковского автозавода сходило свыше сотни тысяч автомобилей ежегодно!

Увы, не обошлось без нескольких ложек дёгтя: в условиях «переходной лихорадки» качество комплектующих от смежников иногда не соответствовало требуемым стандартам, да и уровень сборки на самом ГАЗе нередко оставлял желать лучшего.

Вдобавок уже в реальной эксплуатации выяснилось, что довольно удачная концептуально машина обладает рядом детских болезней, которые «проникли» на конвейер из-за достаточно быстрого по времени цикла запуска модели в производство. Если прежние модели по несколько лет проходили все новые и новые ресурсные и доводочные испытания, то ГАЗель стала из прототипа серийным автомобилем в максимально сжатые сроки. Такое обстоятельство, безусловно, наложило свой отпечаток на надежность автомобиля.

Отличный набор потребительских качеств привёл к тому, что новенькие ГАЗели буквально сметали из автосалонов и торговых площадок. И поскольку машины сразу отправились в рейсы, а не простаивали без дела, выяснилось, что доставшийся «по наследству» от Волги двигатель ЗМЗ-402 с не самой удачной реализацией системы охлаждения в подкапотном пространстве ГАЗели излишне греется даже без особой нагрузки, а в жаркое время года груженая «газелька» очень быстро перегревалась и закипала. Проблему удалось решить лишь радикальным путём – установкой совершенно другого 16-клапанного мотора ЗМЗ-406, который и по мощности, и по тепловому режиму гораздо лучше соответствовал задачам ГАЗели.

«Четыреста второй» для ГАЗели был слаб во всех смыслах

«Четыреста второй» для ГАЗели был слаб во всех смыслахВ первые годы заводчанам приходилось выслушивать немало нареканий на амортизаторы и рессоры, хотя нередко в их быстром выходе из строя были виноваты сами владельцы, которые иной раз перегружали своё «бедное животное» раза в полтора, пытаясь перевезти за один раз свыше 2 тонн груза. Зато по комфорту ГАЗ-3302 не было равных среди советских и российских грузовых автомобилей – просторная кабина с хорошей эргономикой и приятным дизайном деталей интерьера навевала ассоциации с легковушками.

Интересно, что на первых грузовых ГАЗелях в кузове была предусмотрена откидная скамейка на четырех человек, а в задней стенке кабины даже предусматривались «смотровые окна» для пассажиров кузова, но уже довольно скоро её упразднили, превратив автомобиль в обычный бортовой грузовик.

ГАЗель-автопоезд: выглядит немного комично, но работает вполне нормально!

ГАЗель-автопоезд: выглядит немного комично, но работает вполне нормально!«Испытание реальностью» оказалось провальным для бортовой платформы, которая нередко сгнивала насквозь уже за первые 2-3 года интенсивной эксплуатации! Да и вообще, с коррозионной устойчивостью дела у ГАЗели обстояли не так хорошо, как хотелось бы – «цвела рыжиками» кабина, покрывались коричневыми оспами и язвами рама и детали ходовой части… В итоге через несколько лет подержанный грузовик выглядел довольно потрёпанно, если не сказать прямо – плачевно. Несмотря на это, потребитель относился к ГАЗели весьма положительно: ведь у небольшого российского грузовичка просто не было альтернатив (с учетом его цены, разумеется).

Многие предпочитали купить новую «газельку» (или несколько) и активно работать на ней «до полного убоя», максимизируя прибыль, после чего остатки машины перепродавались или просто доживали свой век у забора какого-нибудь автопарка. К тому же ГАЗель хоть и требовала жилистых и опытных рук, но поддавалась «лечению» в домашних условиях.

Кроме привычных по конструкции бензиновых двигателей ЗМЗ и УМЗ, под капотом некоторых ГАЗелей можно было встретить турбодизели ГАЗ-560, произведённые по лицензии австрийской фирмы Steyr, а еще к горьковскому грузовику «примеряли» несколько других агрегатов производства Peugeot и Iveco. Однако подавляющее большинство автомобилей было выпущено именно с моторами ЗМЗ, причем, как и на ГАЗ-3110, многоклапанный ЗМЗ-406 с распределённым впрыском топлива постепенно вытеснял более архаичный и примитивный карбюраторный «четыреста второй мотор».

Сборку ГАЗелей вскоре наладили на нескольких украинских предприятиях в Симферополе, Чернигове и Киеве, в Алма-Ате (Казахстан), Лиде и Минске (Белоруссия), Риге (Латвия) и даже… в Приднестровье! В самой Российской Федерации, кроме Нижнего Новгорода, ГАЗ-3302 из машинокомплектов горьковского автозавода собирали в Абакане и Семенове. Интересно, что сборочное производство ГАЗелей было налажено не только в странах СНГ, но и в Чехии, а с 1995 года ГАЗель поставляли в некоторые страны Европы, среди которых Венгрия, Польша, Хорватия, Германия, Чехия и Болгария, а еще автомобили экспортировались в государства Латинской Америки и даже в Монголию.

Спустя десятилетие после «выхода в свет» ГАЗель обновили: с начала 2003 года грузовики и фургоны этого семейства выпускаются с новыми деталями «оперения», фарами, бампером и решеткой радиатора. В 2010-м модель претерпела еще один рестайлинг и получила название ГАЗель Бизнес, благодаря чему и два десятилетия спустя после начала выпуска первый российский малотоннажный грузовик остаётся в строю, являясь самым популярным малотоннажным автомобилем постсоветского периода, несмотря на выход нового поколения NEXT.

Опрос

Ваше отношение к ГАЗ-3302

Всего голосов:

Газ — Википедия

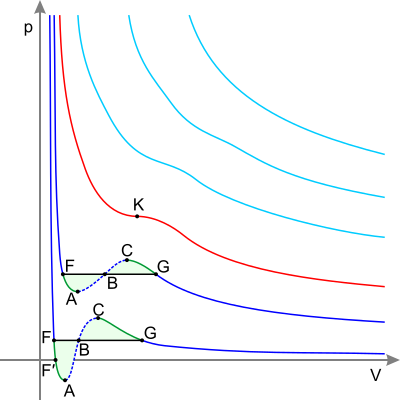

Газ, или газообразное состояние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos)) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью. Частицы газа почти свободно и хаотически движутся в промежутках между столкновениями, во время которых происходит резкое изменение характера их движения[1].

Газообразное состояние вещества в условиях, когда возможно существование устойчивой жидкой или твёрдой фазы этого же вещества, обычно называется па́ром. Реальный газ представляет собой высоко перегретый пар, свойства которого незначительно отличаются от идеального газа. В связи с этим в термодинамическом описании паров и реальных газов следует различать только два состояния — насыщенные пары (двухфазовые системы) и перегретые пары — (однофазовые газообразные состояния)[2]. Существует и другое определение понятия реальный газ, включающее весь диапазон газообразного состояния вещества от насыщенного пара до высоко перегретого и сильно разреженного.

Подобно жидкостям, газы обладают текучестью и сопротивляются деформации. В отличие от жидкостей, газы не имеют фиксированного объёма, а стремятся заполнить весь доступный объём (например, сосуда). В планетарном масштабе газ в атмосфере удерживается гравитацией и не образует свободной поверхности.

Газообразное состояние — самое распространённое состояние вещества Вселенной (межзвёздное вещество, туманности, звёзды, атмосферы планет и т. д.). По химическим свойствам газы и их смеси весьма разнообразны: от малоактивных инертных газов до взрывчатых газовых смесей. Понятие «газ» иногда распространяют не только на совокупности атомов и молекул, но и на совокупности других элементарных [квантовых] частиц (то есть на квантовую систему) — фотонов, электронов, броуновских частиц, а также плазму.

Чтобы испарить жидкость, вовсе необязательно её нагревать. Можно уменьшить атмосферное давление поднятием на высоту, либо вакуумированием.

- Идеальный газ — газ, в котором взаимодействие между молекулами сводится к парным столкновениям, причём время межмолекулярного столкновения намного меньше среднего времени между столкновениями. Идеальный газ является простейшим модельным объектом молекулярной физики. В классической (феноменологической) термодинамике идеальный газ — гипотетический, не существующий в природе газ, в точности подчиняющийся уравнению газового состояния Клапейрона — Менделеева: PV=νRT{\displaystyle PV=\nu \;RT}

- Реальный газ — агрегатное состояние вещества (простого тела). Состояние реальных газов достаточно точно описывается уравнением Клапейрона в условиях далёких от температуры конденсации, (высоко перегретые пары), а в условиях, близких к конденсации, где силами молекулярного взаимодействия уже нельзя пренебречь, вместо уравнения Клапейрона — Менделеева используются приближённые эмпирические и полуэмпирические уравнения. Наиболее простым и распространённым является уравнение Ван-дер-Ваальса. Известно немало попыток теоретического вывода уравнения состояния реального газа. Американский физик Д. Майер и советский математик Н. Боголюбов с помощью методов статистической физики вывели уравнение состояния реального газа в наиболее общем виде, включающее так называемые вириальные коэффициенты, являющиеся функциями только температуры. Вириальные коэффициенты не могут быть определены теоретическими методами и должны определяться с помощью экспериментальных данных[3].

- Газ Ван-дер-Ваальса — идеализированный газ, точно подчиняющийся уравнению Ван-дер-Ваальса. Важнейшим свойством этого газа является существование в такой простой модели фазового перехода газ — жидкость.

- Частично или полностью ионизованный газ называется плазмой (иногда называется следующим агрегатным состоянием).

- Также газом в технике и в быту кратко называют природный газ, основу которого составляет газ метан.

Слово «газ» (нидерл. gas) было придумано в начале XVII века фламандским естествоиспытателем Я. Б. ван Гельмонтом для обозначения полученного им «мёртвого воздуха» (углекислого газа). Согласно Я. И. Перельману, Гельмонт писал: «Такой пар я назвал газ, потому что он почти не отличается от хаоса древних»[4].

Не исключено также воздействие немецкого gasen «кипеть».

В России для обозначения газов М. В. Ломоносов употреблял термин «упругие жидкости», но он не прижился.

Макроскопические характеристики[править | править код]

Большинство газов сложно или невозможно наблюдать непосредственно нашими органами чувств, они описываются с помощью четырёх физических свойств или макроскопических характеристик: давлением, объёмом, количеством частиц (химики используют моль) и температурой. Эти четыре характеристики издавна неоднократно исследовались учёными, такими как Роберт Бойль, Жак Шарль, Джон Дальтон, Гей-Люссак и Амедео Авогадро для различных газов в различных условиях. Их детальное изучение в итоге привело к установлению математической связи между этими свойствами, выраженной в уравнении состояния идеального газа.

Основной особенностью газа является то, что он заполняет всё доступное пространство, не образуя поверхности. Газы всегда смешиваются. Газ — изотропное вещество, то есть его свойства не зависят от направления. В случаях, когда силами тяготения можно пренебречь или они уравновешены другими силами, давление во всех точках газа одинаково (см. Закон Паскаля).

В поле сил тяготения плотность и давление не одинаковы в каждой точке, уменьшаясь с высотой по барометрической формуле. Соответственно, в поле сил тяжести неоднородной становится смесь газов. Тяжёлые газы имеют тенденцию оседать ниже, а более лёгкие — подниматься вверх. В поле тяготения на любое тело, погружённое в газ, действует Архимедова сила[5], которую используют для полёта воздушных шаров и других воздухоплавтельных аппаратов, заполненные лёгкими газами или горячим воздухом.

Газ имеет высокую сжимаемость — при увеличении давления возрастает его плотность. При повышении температуры газы расширяются. При сжатии газ может перейти в жидкость, если его температура ниже так называемой критической температуры. Критическая температура является характеристикой конкретного газа и зависит от сил взаимодействия между его молекулами. Так, например, газ гелий можно сжижить только при температуре меньшей, чем 4,2 К.

Существуют газы, которые при охлаждении переходят в твёрдое тело, минуя жидкую фазу. Превращение жидкости в газ называется испарением, а непосредственное превращение твёрдого тела в газ — сублимацией.

Сосуществование с жидкостью[править | править код]

В определённом диапазоне температур и давлений газ и жидкость одного и того же вещества могут сосуществовать в виде равновесной двухфазовой системы. Газ над поверхностью жидкости называют насыщенным паром.

Микроскопические характеристики[править | править код]

Если бы можно было наблюдать газ под мощным микроскопом, можно было бы увидеть набор частиц (молекул, атомов и т. д.) без определённой формы и объёма, которые находятся в хаотическом движении. Эти нейтральные частицы газа изменяют направление только тогда, когда они сталкиваются с другими частицами или стенками ёмкости. Если предположить, что эти взаимодействия (удары) абсолютно упругие, это вещество превращается из реального в идеальный газ. Эта доля с микроскопической точки зрения газа описывается молекулярно-кинетической теорией. Все предпосылки, лежащие в этой теории, можно найти в разделе «Основные постулаты» кинетической теории.

Тепловое движение молекул газа[править | править код]

Важнейшей чертой теплового движения молекул газа — это беспорядочность (хаотичность) движения. Экспериментальным доказательством непрерывного характера движения молекул является диффузия и броуновское движение.

Диффузия — это явление самопроизвольного проникновения молекул одного вещества в другое. В результате взаимной диффузии веществ происходит постепенное выравнивание их концентрации во всех областях занимаемого ими объёма. Установлено, что скорость протекания процесса диффузии зависит от рода веществ и температуры.

Одним из самых интересных явлений, подтверждающих хаотичность движения молекул, является броуновское движение, которое проявляется в виде теплового движения микроскопических частиц вещества, находящихся в газе во взвешенном состоянии. Это явление в 1827 году впервые наблюдал Р. Броун, от имени которого оно получило название. Беспорядочность перемещения таких частиц объясняется случайным характером передачи импульсов от молекул газа частице с разных сторон. Броуновское движение оказывается тем заметнее, чем меньше частица и чем выше температура системы. Зависимость от температуры свидетельствует о том, что скорость хаотического движения молекул возрастает с увеличением температуры, именно поэтому его и называют тепловым движением.

Закон Авогадро[править | править код]

Закон Авогадро — одинаковые объёмы любых газов при одинаковом давлении и температуре содержат одинаковое число молекул.

Этот закон был открыт на основе опытов по химии итальянским учёным Амедео Авогадро в 1811 году. Закон касается слабо сжатых газов (например, газов под атмосферным давлением). В случае сильно сжатых газов считать его справедливым нельзя. Закон Авогадро означает, что давление газа при определённой температуре зависит только от числа молекул в единице объёма газа, но не зависит от того, какие это молекулы.

Количество вещества, содержащее число граммов, равное его молекулярной массе, называется грамм-молекулой или молем. Из сказанного следует, что моли разных веществ содержат одинаковое число молекул. Число молекул в одном моле вещества, получившее название «число Авогадро», является важной физической величиной. По ГОСТ 3651.2-97, значение постоянной Авогадро принимается:

- NA = 6,0221367 · 1023 ± 0,0000036 · 1023 моль−1

Число Авогадро, по данным CODATA−2010, равно

- NA = 6,02214129 · 1023 ± 0,00000027 · 1023 моль−1

Для определения постоянной Авогадро были сделаны многочисленные и разнообразные исследования (броуновского движения, явлений электролиза и др.), которые привели к достаточно согласованным результатам и являются ярким свидетельством реальности молекул и молекулярного строения вещества.

Кинетическая теория[править | править код]

Кинетическая теория даёт представление о макроскопических свойствах газов, рассматривая их молекулярное строение и движение молекул. Начиная с определения импульса и кинетической энергии, можно, используя закон сохранения импульса и геометрические зависимости, связать макроскопические свойства системы (температуру и давление) с микроскопическими свойствами (кинетической энергии одной молекулы).

Кинетическая теория объясняет термодинамические явления, исходя из атомистических представлений. Теория постулирует, что тепло является следствием хаотического движения чрезвычайно большого количества микроскопических частиц (атомов и молекул). Теория объясняет, как газовая система реагирует на внешние воздействия. Например, когда газ нагревается от абсолютного нуля, при котором его (классические) частицы абсолютно неподвижны, скорость частиц возрастает с ростом его температуры. Это приводит к большему числу их столкновений со стенками сосуда в единицу времени за счёт более высокой скорости. По мере роста числа столкновений возрастает их воздействие на стенки сосуда, пропорционально которому возрастает давление.

Успешное объяснение газовых законов, исходя из положений кинетической теории, стало одним из факторов подтверждения атомарного строения веществ в природе. В современной физике молекулярно-кинетическая теория рассматривается как составная часть статистической механики.

Электрический ток в газах[править | править код]

Газы — очень плохие проводники, но в ионизированном состоянии газ способен проводить электрический ток[6]. Проводимость газа зависит от напряжения нелинейно, поскольку степень ионизации изменяется по сложному закону. Основных способов ионизации газа два: термическая ионизация и ионизация электрическим разрядом. Кроме того, существует так называемый самостоятельный электрический разряд (пример — молния).

Термическая ионизация — придание атомам достаточной кинетической энергии для отрыва электрона от ядра и последующей ионизации вследствие повышения температуры газа и тепловое движение атомов газа, приводящее к столкновениям и превращением их в кинетическую энергию. Температуры, необходимые для ионизации газов, очень высоки (например, для водорода этот показатель составляет 6000 К). Этот тип ионизации газов распространён преимущественно в природе.

При низкой температуре газ также может проводить ток, если мощность его внутреннего электрического поля превышает некоторое пороговое значение. Пороговое значение в этом случае — достижение электроном под действием электрического поля достаточной кинетической энергии, необходимой для ионизации атома. Далее электроны снова разгоняются электрическим полем для ионизации и ионизируют два атома и т. д. — процесс становится цепным. В конечном итоге все свободные электроны достигнут позитивного электрода, позитивные ионы — негативного электрода. Данный тип ионизации распространён преимущественно в промышленности.

При нагревании катода электрическим разрядом с большой силой тока происходит его нагрев до степени термоэлектронной эмиссии электронов из него (дуговой разряд).

Процессы переноса[править | править код]

Для газа характерен высокий коэффициент самодиффузии.

Газы имеют невысокую теплопроводность, поскольку передача энергии от молекулы к молекуле происходит за счет редких столкновений. Этим объясняются хорошие теплоизоляционные свойства шерсти и ваты, материалов, в которых большинство объёма заполнено воздухом. Но в газах действует другой механизм передачи тепла — конвекция.

Сжимаемость[править | править код]

Сжимаемость (z) — это отношение удельного объёма газа к удельному объёму идеального газа с такой же молярной массой. Как правило, это число чуть меньше единицы, при этом наиболее значительно отклоняется от неё вблизи линии насыщения и для достаточно сложных органических газов, например, для метана при стандартных условиях z=0,9981{\displaystyle z=0,9981}[7].

Рассчитать коэффициент сжимаемости можно несколькими способами:

- модифицированным методом NX19 мод;

- модифицированным уравнением состояния GERG-91 мод;

- уравнением состояния AGA8-92DC;

- уравнением состояния ВНИЦ СМВ.

Теплоёмкость[править | править код]

Теплоёмкость газа сильно зависит от характера процесса, который с ним протекает. Наиболее часто используются изобарная теплоёмкость cp{\displaystyle c_{p}} и изохорная cv{\displaystyle c_{v}}; для идеального газа cp=cv+R{\displaystyle c_{p}=c_{v}+R}.

Теплопроводность[править | править код]

Теплопроводность газов — явление направленного переноса тепловой энергии за счёт столкновения частиц газа без переноса вещества.

Вязкость[править | править код]

В отличие от жидкостей, кинематическая вязкость газов с ростом температуры растёт, хотя для динамической вязкости зависимость менее выражена. Также вязкость растёт с давлением.

Число Прандтля[править | править код]

Число Прандтля (отношение кинематической вязкости к температуропроводности) Pr=νa=μcpλ{\displaystyle \mathrm {Pr} ={\nu \over a}={\mu c_{p} \over \lambda }} для газов обычно немного меньше единицы.

Под уравнением состояния (для газов) подразумевают математическую модель, которая используется для приближённого описания или моделирования свойств газа. В настоящее время не существует единого уравнения состояния, которое бы точно прогнозировало свойства всех газов при любых условиях. Поэтому было разработано большое число точных уравнений состояния для конкретных газов в диапазоне определённых температур и давлений. Математические модели газа, наиболее часто используемые — это модели «идеального газа» и «реального газа».

Идеальный газ[править | править код]

Идеальный газ — это газ, в котором молекулы можно считать материальными точками, а силами притяжения и отталкивания между молекулами можно пренебречь. В природе такого газа не существует, но близкими по свойствам к идеальному газу являются реальные разреженные газы при давлениях, не превышающих 200 атмосфер, и не очень низких температурах, поскольку при таких условиях расстояние между молекулами намного превышает их размеры. С точки зрения феноменологической термодинамики идеальным газом (по определению) называется гипотетический, не существующий в природе, газ, в точности подчиняющийся уравнению газового состояния Клапейрона — Менделеева: PV=νRT{\displaystyle PV=\nu \,RT}

Различают три типа идеального газа:

- Классический идеальный газ или газ Максвелла — Больцмана.

- Идеальный квантовый газ Бозе (состоит из бозонов).

- Идеальный квантовый газ Ферми (состоит из фермионов).

Внутренняя энергия идеального газа описывается следующим уравнением:

- U=c^VnRT=c^VNkT,{\displaystyle U={\hat {c}}_{V}nRT={\hat {c}}_{V}NkT,}

где

- c^V{\displaystyle {\hat {c}}_{V}} является константой (равной, например, 3/2 для одноатомного газа),

- U{\displaystyle U} — внутренняя энергия (Дж),

- P{\displaystyle P} — давление (Па),

- V{\displaystyle V} — объём (м3),

- n{\displaystyle n} — количество вещества (моль),

- R{\displaystyle R} — универсальная газовая постоянная (Дж/(моль·К)),

- T{\displaystyle T} — абсолютная температура (К),

- N{\displaystyle N} — количество молекул,

- k{\displaystyle k} — постоянная Больцмана (Дж/К).

Реальный газ[править | править код]

Реальный газ — это газ, между молекулами которого действуют силы межмолекулярного взаимодействия.

Опыт показал, что законы идеальных газов с высокой степенью точности справедливы для реальных газов лишь при температурах, превышающих критическую. При повышении давления и понижении температуры ниже критической обнаруживаются значительные отклонения в поведении всех реальных газов. Реальный газ имеет сжимаемость от внешних сил значительно меньшую, чем идеальный. Реальные газы конденсируются, а уравнение состояния идеального газа не может объяснить переход вещества из газообразного состояния в жидкое[8].

Силы межмолекулярного взаимодействия — короткодействующие, то есть проявляются на расстояниях R ≤ 10−9 м и быстро уменьшаются с увеличением расстояния.

Силы межмолекулярного взаимодействия в зависимости от расстояния между молекулами могут быть силами притяжения или силами отталкивания. Молекулярные силы притяжения называют силами Ван-дер-Ваальса. Из рисунка видно, что для больших расстояний между молекулами, когда плотность газа мала, силы Ван-дер-Ваальса правильно передают характер взаимодействия между молекулами. Части кривой, соответствующей межмолекулярному отталкиванию, в модели Ван-дер-Ваальса соответствует положительная часть кривой. На этом участке U (r) → ∞ при r ≤ d, то есть центры молекул не могут приблизиться на расстояние r < d (d — диаметр молекулы). В общем, изображена пунктиром кривая представляет потенциальную энергию парного взаимодействия молекул, между которыми действуют силы притяжения, а силы отталкивания проявляются лишь в случае столкновения согласно модели твердых шариков.

В 1873 году Ван-дер-Ваальс, проанализировав причины отклонения свойств реальных газов от закона Бойля-Мариотта, вывел уравнение состояния реального газа, в котором были учтены собственный объём молекул и силы взаимодействия между ними. Аналитическое выражение уравнение Ван-дер-Ваальса для одного моля газа имеет вид:

- (p+aVμ2)(Vμ−b)=RT{\displaystyle \left(p+{\frac {a}{V_{\mu }^{2}}}\right)\left(V_{\mu }-b\right)=RT},

где коэффициенты a{\displaystyle a} и b{\displaystyle b} называют постоянными Ван дер Ваальса, которые зависят от химической природы вещества, температуры и давления.

Уравнение Ван дер Ваальса для произвольного количества газа массой m{\displaystyle m} имеет вид:

- (p+m2μ2aV2)(V−mμb)=mμRT{\displaystyle \left(p+{\frac {m^{2}}{\mu ^{2}}}{\frac {a}{V^{2}}}\right)\left(V-{\frac {m}{\mu }}b\right)={\frac {m}{\mu }}RT}

Уравнение Ван-дер-Ваальса является приближенным уравнением состояния реального газа, причем степень его приближения различна для разных газов. Записано большое количество эмпирических и полуэмпирических уравнений состояния реальных газов (уравнение: Бертло, Клаузиуса — Клапейрона, Дитеричи, Редлиха — Квонг, Камерлинг-Оннес т. п.). За счет увеличения числа констант в этих уравнениях можно достичь лучшего согласования с практикой, по сравнению с уравнением Ван-дер-Ваальса. Однако уравнение Ван-дер-Ваальса, благодаря своей простоте и физическому содержанию постоянных a{\displaystyle a} и b{\displaystyle b} входящих в него, является самым распространённым для анализа качественной поведения реальных газов.

- ↑ Физическая Энциклопедия т. 1, 1988, с. 375.

- ↑ Белоконь Н. И., Основные принципы термодинамики, 1968, с. 78.

- ↑ Кириллин В. А. , Техническая термодинамика, 1983, с. 165.

- ↑ Перельман Я. И. ,Занимательная физика, 1994, с. 109.

- ↑ Физическая Энциклопедия т. 1, 1988, с. 123.

- ↑ Элементарный учебник ;физики / Под ред. Ландсберг Г. С.. — Изд. 8-е. — М.: Наука, 1972. — Т. 2. — С. 230—268.

- ↑ ГОСТ 30319.1-96. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки.

- ↑ Вукалович М. П., Техническая термодинамика, 1968, с. 190—192.

- Физическая Энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1988. — Т. 1. — 704 с.

- Белоконь Н. И. Основные принципы термодинамики. — М.: Недра, 1968. — 112 с.

- Вукалович М. П. Техническая термодинамика. — М.: Энергия, 1968. — 496 с.

- Перельман Я. И. Занимательная физика. — Чебоксары: ТОО Арта, 1994. — Т. 2. — 272 с..

- Кириллин В. А. Техническая термодинамика. — 4-е. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 416 с.

Газ — это… Что такое Газ?

Газ (газообразное состояние) (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος) — агрегатное состояние вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью. Частицы газа почти свободно и хаотически движутся в промежутках между столкновениями, во время которых происходит резкое изменение характера их движения.

Газообразное состояние вещества в условиях, когда возможно существование устойчивой жидкой или твёрдой фазы этого же вещества, обычно называется паром.

Подобно жидкостям, газы обладают текучестью и сопротивляются деформации. В отличие от жидкостей, газы не имеют фиксированного объёма[1] и не образуют свободной поверхности, а стремятся заполнить весь доступный объём (например, сосуда).

Газообразное состояние — самое распространённое состояние вещества Вселенной (межзвёздное вещество, туманности, звёзды, атмосферы планет и т. д.). По химическим свойствам газы и их смеси весьма разнообразны — от малоактивных инертных газов до взрывчатых газовых смесей. К газам иногда[уточнить] относят не только системы из атомов и молекул, но и системы из других частиц — фотонов, электронов, броуновских частиц, а также плазму .

Некоторые частные случаи

- Идеальный газ — газ, в котором взаимодействие между молекулами сводится к парным столкновениям, причём время межмолекулярного столкновения много меньше среднего времени между столкновениями. Идеальный газ является простейшим модельным объектом молекулярной физики.

Уравнение состояния идеального газа

- Реальный газ — газ, в котором учитывается взаимодействие между молекулами. Уравнение состояния реального газа часто строится методами теории возмущений, при этом отличие от уравнения состояния идеального газа описывается набором вириальных коэффициентов.

- Газ ван-дер-Ваальса — частный случай реального газа с достаточно простым модельным уравнением состояния. Важнейшим свойством газа ван-дер-Ваальса является существование в такой простой модели фазового перехода газ-жидкость.

- Частично или полностью ионизованный газ называется плазмой.

Также газом часто кратко называют природный газ.

Этимология

Слово «газ» (нидерл. gas) было придумано в начале XVII века фламандским естествоиспытателем Я. Б. ван Гельмонтом для обозначения полученного им «мёртвого воздуха» (углекислого газа). Согласно Я. И. Перельману[2] , Гельмонт писал: «Такой пар я назвал газ, потому что он почти не отличается от хаоса древних».

Согласно В. Вундту[где?], звуковой строй этого слова целиком определяется смысловыми отголосками тех терминов и выражений, которые для учёного сознания того времени обозначали родственные идеи и образы. По мнению Вундта, прежде всего Гельмонт думал, что открытый им газ напоминает первобытный хаос. Кроме того, на Гельмонта действовало представление слова blas (ср. нем. blasen), которое он употреблял для обозначения холодного воздуха, исходящего из звёзд. Наконец, сюда же примешивалась мысль о слове geest — «дух», соответствующем латинскому spiritus, так как газ, под которым Гельмонт подразумевал, главным образом, углекислоту, по латыни передавался через spiritus silvestris («лесной дух»). Некоторые подозревают воздействие немецкого gasen — «кипеть».

В России для обозначения газов М. В. Ломоносов употреблял термин «упругие жидкости», но он не прижился.

Физические свойства

Индивидуальная газовая постоянная

Сжимаемость

Сжимаемость z — это отношение удельного объёма газа к удельному объёму идеального газа с такой же молярной массой. Как правило, это число чуть меньше единицы, при этом наиболее значительно отклоняется от неё в близи линии насыщения и для достаточно сложных органических газов, например, для метана при стандартных условиях [3].

Рассчитать коэффициент сжимаемости можно несколькими способами:

- модифицированным методом NX19 мод;

- модифицированным уравнением состояния GERG-91 мод;

- уравнением состояния AGA8-92DC;

- уравнением состояния ВНИЦ СМВ.

Теплоёмкость

Теплоёмкость газа сильно зависит от характера процесса, который с ним протекает. Наиболее часто используются изохорная теплоёмкость и изобарная ; для идеального газа .

Теплопроводность

Теплопроводность газов — явление направленного переноса тепловой энергии за счет столкновения частиц газа без переноса вещества.

Вязкость

В отличие от жидкостей, кинематическая вязкость газов с ростом температуры растёт, хотя для динамической вязкости зависимость менее выражена. Также вязкость обратно пропорциональна давлению.

Число Прандтля

Число Прандтля (отношение кинематической вязкости к температуропроводности) для газов обычно немного меньше единицы.

Проводимость

Газы — очень плохие проводники, но в ионизированном состоянии газ способен проводить электрический ток[4]. Проводимость газа зависит от напряжения нелинейно, поскольку степень ионизации изменяется по сложному закону. Основных способов ионизации газа два: термическая ионизация и ионизация электрическим ударом. Кроме того, существует так называемый самостоятельный электрический разряд (пример — молния).

Термическая ионизация

Термическая ионизация — придание атомам достаточной кинетической энергии для отрыва электрона от ядра и последующей ионизации вследствие повышения температуры газа и тепловое движение атомов газа, приводящее к столкновениям и превращением их в кинетическую энергию. Температуры, необходимые для ионизации газов, очень высоки (например, для водорода этот показатель составляет 6 000 К). Этот тип ионизации газов распространен преимущественно в природе.

Ионизация электрическим ударом

При низкой температуре газ также может проводить ток, если мощность его внутреннего электрического поля превышает некоторое пороговое значение. Пороговое значение в данном случае — достижение электроном под действием электрического поля достаточной кинетической энергии, необходимо для ионизации атома. Далее электроны снова разгоняются электрическим полем для ионизации и ионизируют два атома и т. д. — процесс становится цепным. В конечном итоге все свободные электроны достигнут позитивного электрода, позитивные ионы — негативного электрода. Данный тип ионизации распространен преимущественно в промышленности.

Интересные факты

- Любое вещество на высоких температурах и в инертной среде является газом.

См. также

Примечания

- ↑ В планетарном масштабе газ в атмосфере удерживается гравитацией

- ↑ Перельман Я. И. Занимательная физика. — Москва: Наука, 1979. — Т. 2.

- ↑ ГОСТ 30319.1-96. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки.

- ↑ Элементарный учебник физики / Под ред. Ландсберг Г. С.. — Изд. 8-е. — М.: Наука, 1972. — Т. 2. — С. 230—268.

Ссылки

| В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 13 мая 2011. |