Устройство турбина – Газовая турбина. Устройство и принцип действия. Промышленное оборудование :: SYL.ru

Турбонаддув: устройство и конструктивные особенности

Постоянная гонка инженеров за увеличением мощности ДВС привела к появлению турбокомпрессоров. Данное решение оказалось самым эффективным как на бензиновых, так и на дизельных моторах.

Становится вполне очевидным, что итоговая мощность ДВС пропорциональна количеству топливовоздушной рабочей смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Закономерно, что двигатель с большим объемом способен пропускать больше воздуха и тем самым выдавать больше мощности сравнительно с двигателем меньшего объема. Если перед нами стоит задача добиться от малообъемного ДВС такой же мощности, которую демонстрируют моторы большего объема, тогда необходимо принудительно уместить как можно больше воздуха в цилиндрах такого двигателя.

Читайте в этой статье

Небольшой прирост или солидное увеличение мощности

Существует несколько способов форсирования силовой установки без турбонаддува. Можно произвести ряд доработок конструкции головки блока цилиндров, обеспечить установку спортивных распредвалов, поставить фильтр нулевого сопротивления, улучшить продувку и тем самым обеспечить подачу большего количество воздуха в цилиндры при езде в режиме максимально высоких оборотов.

Вполне можно и вовсе не стремится менять количество поступающего в мотор воздуха, а вместо этого увеличить степень сжатия и перейти на использование горючего с более высоким октановым числом. Доступно даже расточить цилиндры и нарастить их объем. Это также позволит увеличить КПД Вашего мотора.

Все указанные способы уместны и работают, но только тогда, когда мощность планируется увеличить всего на 15-20%.

Если речь заходит о кардинальных изменениях и значительном увеличении мощности мотора, тогда без компрессора уже не обойтись. Наиболее эффективным методом будет установка турбокомпрессора. Более того, установка турбонаддува способна увеличить мощность любого специально подготовленного для таких возросших нагрузок мотора.

В предыдущих статьях мы поверхностно перечислили основные элементы системы турбонаддува. Теперь давайте подробнее рассмотрим те главные этапы и процессы, когда сначала воздух проходит в системе с установленным турбокомпрессором, а затем отработавшие газы приводят в действие компрессор. Для примера возьмем турбокомпрессор дизельного ДВС.

- В самом начале пути воздух пропускается через воздушный фильтр и оказывается на входе в турбокомпрессор;

- Внутри турбонагнетателя попавший туда воздух проходит процесс сжатия. При этом возрастает количество необходимого для эффективного сгорания топливно-воздушной смеси кислорода на единицу объема воздуха. В этот самый момент сжатия проявляется нежелательный в данном случае эффект нагрева воздуха от сжатия и снижение его плотности;

- Для охлаждения после сжатия в турбокомпрессоре воздух попадает в интеркулер. В интеркулере температура воздуха практически полностью возвращается на начальный уровень. Благодаря охлаждению достигается как увеличение плотности воздуха, так и снижается вероятность появления детонации от использования последующей топливовоздушной смеси;

- За интеркулером охлажденный воздух минует дроссельную заслонку и оказывается во впускном коллекторе. Последним этапом становится такт впуска, когда рабочая смесь окажется в цилиндрах двигателя;

- Объем цилиндра представляет собой неизменную постоянную величину, которая зависит от его диаметра и хода поршня. Благодаря турбокомпрессору этот объем активно заполняется сжатым и охлажденным воздухом. Это означает, что количество кислорода в цилиндре сильно возрастает по сравнению с атмосферными моторами. Не трудно догадаться, что чем большее количество кислорода поступило, тем больше горючего можно сжечь за рабочий такт. Сгорание большего количества горючего в результате приводит к заметному увеличению итоговой мощности мотора;

- После эффективного сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя наступает такт выпуска. На этом такте отработавшие газы уходят в выпускной коллектор через выпускные клапаны. Весь этот поток разогретого (от 500С до 1100С зависимо от типа двигателя) газа проникает в турбину и начинает воздействовать на турбинное колесо. Колесо под давлением выхлопных газов передает энергию на вал турбины, а на другом конце вала находится компрессор.

Так и происходит процесс сжатия свежей порции воздуха для следующего рабочего такта. Одновременно происходит падение давления отработавших газов, а также снижается температура выхлопа. Это получается по причине того, что часть энергии газов уходит на обеспечение работы турбокомпрессора на другой стороне вала турбины;

Дополнительные элементы системы турбонаддува

Если говорить о конкретных модификациях мотора, а также о компоновке различных элементов в подкапотном пространстве, турбокомпрессор может иметь ряд дополнительных элементов. Мы уже упоминали такие детали системы, как Wastegate и Blow-Off. Давайте рассмотрим их более подробно.

Клапан Blow-off

Блоу-офф представляет собой перепускной клапан. Данное устройство устанавливается в воздушной системе. Местом расположения становится участок между выходом из компрессора и дроссельной заслонкой. Главной задачей блоу-офф клапана становится предотвращение выхода компрессора на характерный режим работы surge.

Под таким режимом стоит понимать момент резкого закрытия дросселя. Если описать происходящее простыми словами, то скорость воздушного потока и сам расход воздуха в системе резко понижаются, но турбина еще определенное время продолжает вращение по инерции. Инерционно турбина вращается с той скоростью, которая уже больше не соответствует новым потребностям мотора и упавшему таким образом расходу воздуха.

Последствия после циклических скачков давления воздуха за компрессором могут быть плачевны. Явным признаком скачков является характерный звук воздуха, который прорывается через компрессор. С течением времени из строя выходят опорные подшипники турбины, так как они испытывают сильные нагрузки в момент указанных скачков давления при сбросе газа и последующей работе турбины в этом переходном режиме.

Блоуофф реагирует на разницу давлений в коллекторе и срабатывает благодаря установленной внутри пружине. Это позволяет выявить момент резкого перекрытия дросселя. Если дроссель резко закрылся, тогда блоу-офф осуществляет стравливание в атмосферу внезапно появившегося в воздушном тракте избытка давления. Это позволяет существенно обезопасить турбокомпрессор и уберечь его от избытка нагрузок и последующего разрушения.

Клапан Wastegate

Данное решение представляет собой механический клапан. Вестгейт установливают на турбинной части или же на самом выпускном коллекторе. Задачей устройства является обеспечение контроля за тем давлением, которое создает турбокомпрессор.

Стоит отметить, что некоторые дизельные силовые агрегаты используют в своей конструкции турбины без вейстгейта. Для моторов, которые работают на бензине, в большинстве случаев наличие такого клапана является обязательным условием.

Главной задачей вейстгейта становится обеспечение возможности беспрепятственного выхода для выхлопных газов из системы в обход турбины. Запуск части отработавших газов в обход позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством энергии этих газов. Взаимосвязь очевидна, ведь именно выхлоп вращает через вал колесо компрессора. Данный способ позволяет эффективно управлять давлением наддува, которое создается в компрессоре. Наиболее частым решением становится контроль вейстгейта за давлением наддува, который осуществляется при помощи противодавления встроенной пружины. Такая конструкция позволяет контролировать обходной поток выхлопных газов.

- Вейстгейт может быть как встроенным, так и внешним. Встроенный вейстгейт конструктивно имеет заслонку, которая встроена в турбинный хаузинг. Хаузинг в народе попросту называют «улитка» турбины. Дополнительно wastegate имеет пневматический актуатор и тяги от данного актуатора к дроссельной заслонке.

- Гейт внешнего типа представляет собой клапан, который установлен на выпускной коллектор перед турбиной. Необходимо заметить, что внешний гейт имеет одно неоспоримое преимущество сравнительно со встроенным. Дело в том, что сбрасываемый им обходной поток можно возвращать обратно в выхлопную систему достаточно далеко от выхода из турбины, а на спортивных авто и вовсе осуществить прямой сброс в атмосферу. Это позволяет заметно улучшить прохождение отработавших газов через турбину благодаря тому, что наблюдается отсутствие разнонаправленных потоков. Все это очень важно применительно к ограниченному компактному объему «улитки».

Выбираем турбину для мотора

Правильный подбор турбокомпрессора является главным моментом в процессе постройки качественного турбомотора. Подбирать турбину следует на основе многих данных.

Первым и основным фактором при выборе является та мощность, которую Вы хотите получить в итоге от мотора. Очень важно подходить к этому показателю разумно и реально взвешивать возможности ДВС применительно к той или иной степени наддува.

Мы знаем, что мощность силовой установки напрямую зависит от количества топливно-воздушной смеси, которая попадет в цилиндры за единицу времени. Нужно в самом начале определить желаемый показатель мощности. Только затем можно осуществлять выбор турбины, которая будет способна обеспечить достаточный поток воздуха для получения итогового показателя запланированной отдачи от построенной силовой установки.

Вторым по значимости показателем при выборе турбины становится скорость ее выхода на эффективный наддув. Более того, этот выход на наддув сопоставляется с минимальными оборотами двигателя, на которых и будет происходить нагнетание. Чем меньше турбина или меньше сам горячий хаузинг (улитка), тем больше шансов на улучшение этих показателей. Учтите, что максимальная мощность при этом однозначно будет ниже по сравнению с турбиной большего размера.

На деле все может оказаться не так плохо, ведь меньшая турбина обеспечивает больший рабочий диапазон в процессе работы двигателя. Такая турбина способна быстрее выходить на наддув при открытии дроссельной заслонки, а итоговый результат в конечном итоге может оказаться даже намного более положительным. Использование же большей турбины с большой максимальной мощностью позволит обеспечить преимущество только в достаточно узком диапазоне работы мотора на высоких оборотах.

Особенности эксплуатации турбокомпрессора

Наиболее частой причиной выхода из строя современных турбокомпрессоров является то, что масло забивает центральный картридж турбины. Закоксовка маслом происходит после быстрой остановки турбомотора после серьезных и продолжительных нагрузок. Дело в том, что усиленный теплообмен между турбиной и разогретым выпускным коллектором сопровождается отсутствием потока свежего масла и поступлений охлажденного наружного воздуха в компрессор. Возникает общий перегрев картриджа и происходит закоксовка оставшегося в турбине масла.

Свести такой негативный эффект к минимуму позволяет решение водяного охлаждения турбины. Магистрали с охлаждающей жидкостью создают теплопоглощающий эффект и снижают уровень температуры в центральном картридже. Это происходит даже после полной остановки двигателя и при отсутствии принудительной циркуляции ОЖ. С учетом этого рекомендуется обеспечить минимум неравномерностей по вертикальной линии подачи ОЖ, а также осуществить разворот центрального картриджа вокруг оси турбины (это можно сделать под углом около 25 градусов).

Дополнительно в ряде случаев потребуется установка «турботаймера». Под этим решением понимается устройство, которое не позволяет двигателю сразу остановиться после того, когда водитель выключил зажигание. Устройство позволяет вынуть ключ, выйти из автомашины, поставить автомобиль под охрану сигнализации, а затем само заглушит мотор спустя заданное количество времени. Для повседневной эксплуатации турботаймер очень удобен, прост и практичен в использовании.

Виды турбин: втулочные и шарикоподшипниковые турбины

Турбины втулочного типа были сильно распространены достаточно долгое время. Они имели ряд конструктивных недостатков, которые не позволяли в полной мере наслаждаться преимуществами турбомотора. Появление более эффективных шарикоподшипниковых турбин нового поколения постепенно вытесняет втулочные решения. Для примера можно упомянуть шарикоподшипниковые турбины Garrett, которые являются венцом инженерной мысли и используются на многих гоночных двигателях.

На сегодняшний день шарикоподшипниковые турбины являются оптимальным решением, так как требуют значительно меньшего количества масла сравнительно с втулочными аналогами. Учтите, что установка масляного рестриктора на входе в турбокомпрессор является очень желательной, особенно если давление масла в системе находится на отметке выше 4 атм. Осуществлять слив масла необходимо путем специального подвода в поддон, причем с учетом того, что слив должен быть выше уровня масла.

Всегда помните, что слив масла из турбины происходит самостоятельно и под действием силы гравитации. Знание этого диктует необходимость ориентирования центрального картриджа турбины так, чтобы слив масла был направлен вниз.

Тот показатель, который определяет реакцию турбины на нажатие педали газа, демонстрирует сильную зависимость от самой конструкции центрального картриджа турбины. Шарикоподшипниковые решения от Garrett способны на 15% быстрее выйти на наддув сравнительно с втулочными аналогами. Шарикоподшипниковые турбины снижают эффект турбо-ямы и делают использование турбомотора максимально похожим на езду с таким атмосферным двигателем, который имеет большой рабочий объем.

Шарикоподшипниковые турбины имеют еще один положительный момент. Такие турбины требуют заметно меньшего потока масла, которое проходит через картридж и осуществляет смазку подшипников. Решение ощутимо снижает вероятность возникновения утечки масла через сальники. Шарикоподшипниковые турбины не являются излишне требовательными к качеству масла, а также менее подвержены закоксовке после плановой или внезапной остановки двигателя.

Подведем итоги

Использование современных турбин от ведущих производителей позволяет говорить о получении двигателей с выдающимися динамическими показателями. Эффект турбоямы, а также жесткие требования к особенностям эксплуатации турбомоторов за последнее время заметно снизились, возросла надежность массовых систем турбонаддува. Активное использование электронных блоков управления позволило поднять турбокомпрессоры на абсолютно новый качественный уровень.

Такие характеристики позволяют данному решению уверенно опережать большеобъемные атмосферники практически всем. Сегодня автомобиль с турбонаддувом для многих автовладельцев является мощным, надежным, динамичным и практически идеальным выбором как для повседневной, так и для спортивной езды!

Для того, чтобы окончательно убедиться во всесильности турбокомпрессора, просто посмотрите следующий увлекательный видеоролик. Нам же на этой позитивной ноте пора заканчивать и остается только пожелать читателям стабильного наддува и полного отсутствия турбоям!

Читайте также

Устройство турбины

Как устроена турбинаУстройство системы турбонаддува очень простое. Турбина устанавливается на выпускной коллектор двигателя. Выхопные газы из цилиндров вращают турбину. Турбина соединена валом с компрессором, который находится между воздушным фильтром и впускным коллектором. Компрессор сжимает воздух, который поступает в цилиндры.

Выхлопные газы из цилиндров проходят через крыльчатку турбины и вращают ее. Больше выхлопных газов – быстрее вращается крыльчатка турбины. На другом конце вала распологается крыльчатка компрессора, которая подает воздух к цилиндрам.

Для того, чтобы выдерживать скорости вращения в 150.000 оборотов в минуту, вал турбины должен поддерживаться особыми подшипниками. Большинство обычных подшипников на таких скоростях просто разваливаются, поэтому в турбинах используются особые гидроподшипники. В таких подшипниках осуществлен постоянный подвод масла к валу. Масло выполняет две функции: охлаждает вал и другие детали турбины, а также снижает трение.

Одна из проблем турбонагнетателей заключается в том, что они не дают мгновенной реакции на газ. Турбине необходима секунда или две, чтобы раскрутиться до оптимальной скорости и создать нужное давление. Эта секундная задержка называется турбо-лагом, после которой автомобиль устремляется вперед.

Один из вариантов понизить турбо-лаг – уменьшить инерцию вращающихся деталей, уменьшив их вес. Это позволит турбине и компрессору раскручиваться быстрее и создавать давление раньше. Хотите меньше инерции, выбирайте турбину меньшего размера. Маленькие турбины создают давление быстрее и на более низких оборотах двигателя, но на высоких скоростях, когда необходимо очень много воздуха, маленькие турбины могут не справиться со сжатием воздуха. При больших скоростях двигателя, когда поток выхлопных газов возрастает, создается угроза для маленьких турбин, через которые проходит слишком большой поток и скорость возрастает до огромных показателей.

Кстати, есть такая система, как антилаг. Ее используют на драговых гоночных турбовых авто. Почитайте по ссылке.

У многих систем турбонаддува есть клапан вестгейта (wastegate valve), который позволяет выводить излишние выхлопные газы, дабы турбина не раскручивалась слишком быстро. Пружинка в клапане вестгейта определяет давление в системе, если давление становится выше определенного показателя, это значит, что турбина вращается слишком быстро, тогда излишнее давление сбрасывается через вестгейт, а скорость вращения турбины замедляется.

Некоторые турбины имеют шариковые подшипники, а не гидроподшипники. Но эти шариковые подшипники тоже специфичные – они изготовленные по передовым технологиям с использованием превосходных материалов. Такие подшипники позволяют вращаться валам с меньшим трением, чем при использовании гидроподшипников. Также такие подшипники позволяют использовать более легкие валы меньшего размера.

Также в турбинах используются керамические крыльчатки, которые легче стальных.

В следующий раз я расскажу вам как работают турбины в паре.

Первая часть

Вторая часть

Или все наоборот 😉

Устройство турбины дизельного двигателя

Автомобильные двигатели с турбиной у нас не слишком популярны. Ходит мнение, что они слишком сложны и капризны в работе, слишком требовательны к качеству топлива и слишком дороги в ремонте. Ничего подобного. Сейчас мы сами в этом убедимся и рассмотрим конструкцию простейшего турбодизеля, который устанавливается уже даже на самые бюджетные модели автомобилей.

Содержание:

- Для чего турбина дизелю

- Как устроен турбонаддув

- Конструкция турбины

- Ресурс, регулировка и диагностика турбины

Для чего турбина дизелю

Конечно, как и любой другой автомобильный мотор, двигатель с турбиной может тоже иногда ломаться. Но как показывает практика, делает он это не чаще, чем атмосферный мотор при условии правильной эксплуатации и своевременного обслуживания. Для того чтобы самостоятельно определить неисправность турбины, необходимо в общих чертах знать устройство турбины дизельного двигателя.

Принцип её работы, как и устройство, не слишком сложны. Наддув предназначен для того, чтобы искусственным путём повысить наполняемость камеры сгорания рабочей смесью солярки и воздуха. В результате, при том же объёме камеры сгорания и при том же расходе топлива, мощность двигателя на порядок возрастает. Конструктивно турбонагнетатель выглядит так.

Как устроен турбонаддув

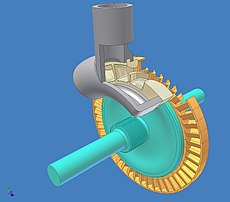

Турбокомпрессор представляет собой воздушный насос, который приводится в движение отработанными выхлопными газами. Он представляет собой две крыльчатки, которые расположены на одной оси и помещённые в корпус. Поток выхлопных газов на высокой скорости проходят через ведущую турбину и заставляют её вращаться, а она в свою очередь, вращает всасывающую турбину с такой же скоростью.

Ось турбокомпрессора может вращаться с частотой до 140 000 оборотов в минуту, а это значит, что лопасти крыльчатки могут развивать огромную скорость, сравнимую со скоростью звука. Компрессор всасывает отфильтрованный воздух, сжимает его и под давлением подаёт во впускной коллектор. Чем больше сжатого воздуха за единицу времени поступит в коллектор, тем больше будет прирост мощности.

Конструкция турбины

Корпус турбины имеет непростую геометрию. Воздух попадает к нагнетателю через спиралевидный канал с постепенно сужающимся диаметром, что в свою очередь также влияет на повышение рабочего давления турбины. В зависимости от предназначения мотора, конструкция корпуса наддува (улитки) может быть различной. У грузовых автомобилей поток выхлопных газов должен быть разделен во избежание разрушительного резонанса, а в случае разделения потока газов, резонанс используется для более эффективной работы турбины.

Ротор турбины и ось изготовлены из разных материалов, поскольку работают в разных условиях. Процесс изготовления наддува выглядит следующим образом — ось и ротор раскручиваются в противоположном направлении до высокой скорости и во время вращения ротор насаживается на ось. Таким образом получают прочную неразъемную спайку. В конструкции оси есть ещё одна хитрость. В месте усадки ротора она полая, что позволяет затруднить передачу тепла от ротора к оси и улучшить охлаждение сопряжённых элементов. После точной финишной обработки ось балансируется и устанавливается в корпус.

Турбина имеет сложную систему смазки и такую же сложную систему динамических уплотнителей, что и диктует высокую цену турбины в сборе. Они называются динамическими, потому что работают, используя принцип разницы давления в разных частях турбины:

Ось турбины непостоянного диаметра и эти вызывается разница давления, которая препятствует проникновению масла в турбину.

С обеих сторон оси уплотнители установлены в пазах, кроме того, они служат преградой для передачи избыточного тепла на корпус наддува..

Внутренняя геометрия корпуса оси также создаёт препятствие проникновению масла в ротор.

Из корпуса наддува масло вытесняется в полость оси, откуда иго избыток поступает по маслопроводу в систему смазки двигателя.

Ресурс, регулировка и диагностика турбины

Даже поверхностное изучение системы смазки и конструкции турбины уже говорит о том, что это очень требовательный механизм как к качеству масла, так и к правилам эксплуатации. Эти правила просты и понятны, а ресурс турбонаддува может быть не меньше, чем ресурс дизельного двигателя, при условии соблюдения этих условий:

использовать только сертифицированное масло и вовремя проводить его замену;

не нагружать непрогретый двигатель;

перед остановкой мотора необходимо некоторое время дать ему поработать на холостых оборотах;

следить за чистотой системы смазки, поскольку засорение маслопровода турбины может существенно сократить её ресурс.

О неисправности наддува могут говорить несколько симптомов, но самый вопиющий из них — невозможность развить полную мощность двигателя и густой чёрный выхлоп. Это говорит о том, что либо засорился воздушный фильтр, либо впускной коллектор потерял герметичность. В случае попадания масла в коллектор через турбину отчётливо виден сизый дым из выхлопной трубы. В этом случае может потребоваться ремонт и чистка наддува.

Таким образом, если соблюдать все правила ухода и эксплуатации наддува, его ресурс может быть вполне сопоставим с ресурсом дизельного мотора. Пусть проблемы с турбиной обойдут ваш мотор стороной и удачных всем дорог!

Читайте также:

Турбина — Википедия

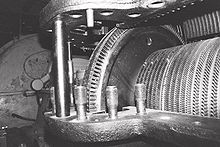

Монтаж паровой турбины, произведённой Siemens, Германия.

Монтаж паровой турбины, произведённой Siemens, Германия.Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — лопаточная машина, в которой происходит преобразование [1]кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу. Струя рабочего тела воздействует на лопатки, закреплённые по окружности ротора, и приводит их в движение.

Применяется в качестве привода электрического генератора на тепловых, атомных и гидро электростанциях, как составная часть приводов на морском, наземном и воздушном транспорте, привода компрессора в газотурбинном двигателе, а также гидродинамической передачи, гидронасосах.

Звук небольшой пневматической турбины, использовавшейся для привода генератора немецкой шахтёрской лампы 1940-х гг. Древнеримская турбинная мельница в Чемту, Тунис. Тангенциально направленный поток воды вращал погруженное в воду горизонтальное колесо на вертикальной оси

Древнеримская турбинная мельница в Чемту, Тунис. Тангенциально направленный поток воды вращал погруженное в воду горизонтальное колесо на вертикальной осиПопытки создать механизмы, похожие на турбины, делались очень давно. Известно описание примитивной паровой турбины, сделанное Героном Александрийским (1 в. н. э.). По словам И. В. Линде[2], XIX век породил «массу проектов», которые остановились перед «материальными трудностями» их выполнения. Лишь в конце XIX века, когда развитие термодинамики (повышение КПД турбин до сравнимого с поршневой машиной), машиностроения и металлургии (увеличение прочности материалов и точности изготовления, необходимых для создания высокооборотных колёс), Густаф Лаваль (Швеция) и Чарлз Парсонс (Великобритания) независимо друг от друга создали пригодные для промышленности паровые турбины.[3]

Хронология[править | править код]

- I в. н. э.: Паровая турбина Герона Александрийского (эолипил) — на протяжении столетий рассматривалась как игрушка и её полный потенциал не был изучен.

- 1500: В чертежах Леонардо да Винчи встречается «дымовой зонт». Горячий воздух от огня поднимается через ряд лопастей, которые соединены между собой и вращают вертел для жарки.

- 1551: Таги-аль-Дин придумал паровую турбину, которая использовалась для питания самовращающегося вертела.

- 1629: Сильная струя пара вращала турбину, которая затем вращала ведомый механизм, позволяющий работать мельнице Джованни Бранка.

- 1678: Фердинанд Вербейст построил модель повозки на основе паровой машины.

- 1791: Англичанин Джон Барбер получил патент на первую настоящую газовую турбину. Его изобретение имело большинство элементов, присутствующих в современных газовых турбинах. Турбина была разработана для приведения в действие безлошадной повозки.

- 1832: Французский ученый Бюрден создал первую водяную турбину[4].

- 1837: Создана первая в России водяная турбина И.Е. Сафоновым[4].

- 1872: Франц Столц разработал первый настоящий газотурбинный двигатель.

- 1887: русский инженер и изобретатель Павел Дмитриевич Кузьминский сконструировал первую в мире газовую реверсивную турбину, которая работала на «газопаророде» – парогазовой смеси, получаемой в созданной им же в 1894 году камере сгорания.[5]

- 1894: Сэр Чарльз Парсонс запатентовал идею корабля, приводимого в действие паровой турбиной и построил демонстрационное судно Турбиния. Этот принцип тяги используется до сих пор.

- 1895: Три четырёхтонных 100 кВт генераторов радиального потока Парсонса были установлены на электростанции в Кембридже и использовались для электрического освещения улиц города.

- 1903: Норвежец, Эджидиус Эллинг (англ.)русск., смог построить первую газовую турбину, которая отдавала больше энергии, чем затрачивалось на обслуживание внутренних компонент турбины, что рассматривалось как значительное достижение в те времена, когда знания о термодинамике были ограничены. Используя вращающиеся компрессоры и турбины, она производила 11 л. с. (существенная мощность для того времени). Его работа впоследствии была использована сэром Фрэнком Уиттлом.

- 1913: Никола Тесла запатентовал турбину Тесла, основанную на эффекте граничного слоя.

- 1918: General Electric, один из ведущих производителей турбин в настоящее время, запустил своё подразделение газовых турбин.

- 1920: Практическая теория протекания газового потока через каналы была переработана в более формализованную (и применяемую к турбинам) теорию течения газа вдоль аэродинамической поверхности доктором Аланом Арнольдом Грифицем.

- 1930: Сэр Фрэнк Уиттл запатентовал газовую турбину для реактивного движения. Впервые этот двигатель был успешно использован в авиации в апреле 1937.

- 1934: Рауль Патерас Пескара запатентовал поршневой двигатель в качестве генератора для газовой турбины.

- 1936: Ханс фон Охайн и Макс Хан в Германии разработали собственный патентованный двигатель в то же самое время, когда сэр Фрэнк Уиттл разрабатывал его в Англии.

Разработки Густафа Лаваля[править | править код]

Первую паровую турбину создал шведский изобретатель Густав Лаваль в 1883 году. По одной из версий, Лаваль создал её для того, чтобы приводить в действие сепаратор молока собственной конструкции. Для этого нужен был скоростной привод. Двигатели того времени не обеспечивали достаточную частоту вращения. Единственным выходом оказалось сконструировать скоростную турбину. В качестве рабочего тела Лаваль выбрал широко используемый в то время пар. Изобретатель начал работать над своей конструкцией и в конце концов собрал работоспособное устройство. В 1889 году Лаваль дополнил сопла турбины коническими расширителями, так появилось знаменитое сопло Лаваля, которое стало прародителем будущих ракетных сопел. Турбина Лаваля стала прорывом в инженерии. Достаточно представить себе нагрузки, которые испытывало в ней рабочее колесо, чтобы понять, как нелегко было изобретателю добиться стабильной работы турбины. При огромных оборотах турбинного колеса даже незначительное смещение в центре тяжести вызывало сильную вибрацию и перегрузку подшипников. Чтобы избежать этого, Лаваль использовал тонкую ось, которая при вращении могла прогибаться.

Разработки Чарлза Парсонса[править | править код]

Схема активной и реактивной турбин, где ротор — вращающаяся часть, а статор — неподвижная.

Схема активной и реактивной турбин, где ротор — вращающаяся часть, а статор — неподвижная.В 1884 году английский инженер Чарлз Парсонс получил патент на многоступенчатую турбину. Турбина предназначалась для приведения в действие электрогенератора. В 1885 году он разработал усовершенствованную версию, которая получила широкое применение на электростанциях. В конструкции турбины был применен выравнивающий аппарат, представляющий из себя набор неподвижных венцов (дисков) с лопатками, имевшими обратное направление. Турбина имела три ступени разного давления с разной геометрией лопаток и шагом их установки. Таким образом, в турбине использовался как «активный», так и «реактивный» принцип.

В 1889 году уже около трехсот таких турбин использовалось для выработки электроэнергии. Парсонс старался расширить сферу применения своего изобретения и в 1894 году он построил опытовое судно «Турбиния» с приводом от паровой турбины. На испытаниях оно продемонстрировало рекордную скорость — 60 км/ч.

Невозможность получить большую агрегатную мощность и очень высокая частота вращения одноступенчатых паровых турбин Лаваля (до 30 000 об/мин у первых образцов) привели к тому, что они сохранили своё значение только для привода вспомогательных механизмов. Активные паровые турбины развивались в направлении создания многоступенчатых конструкций, в которых расширение пара осуществлялось в ряде последовательно расположенных ступеней. Это позволило значительно повысить единичную мощность, сохранив умеренную частоту вращения, необходимую для непосредственного соединения вала турбины с вращаемым ею механизмом.

Реактивная паровая турбина Парсонса некоторое время применялась (в основном, на военных кораблях), но постепенно уступила место более компактным комбинированным активно-реактивным турбинам, у которых реактивная часть высокого давления заменена одно- или двухвенчатым активным диском. В результате уменьшились потери на утечки пара через зазоры в лопаточном аппарате, турбина стала проще и экономичнее.

Модель одной ступени паровой турбины

Модель одной ступени паровой турбины  Паровая турбина с раскрытым статором. На верхней части статора видны лопатки соплового аппарата.

Паровая турбина с раскрытым статором. На верхней части статора видны лопатки соплового аппарата.Ступень турбины состоит из двух основных частей. Рабочего колеса — лопаток установленных на роторе(подвижная часть турбины), которое непосредственно создаёт вращение. И Соплового аппарата — лопаток установленных на статоре (неподвижная часть турбины), которые поворачивают рабочее тело для придания потоку необходимого угла атаки по отношению к лопаткам рабочего колеса.

По направлению движения потока рабочего тела различают аксиальные паровые турбины, у которых поток рабочего тела движется вдоль оси турбины, и радиальные, направление потока рабочего тела в которых перпендикулярно оси вала турбины. Центробежные турбины (турбокомпрессоры) также выделяют как отдельный тип турбин.

По числу контуров турбины подразделяют на одноконтурные, двухконтурные и трёхконтурные. Очень редко турбины могут иметь четыре или пять контуров. Многоконтурная турбина позволяет использовать большие тепловые перепады энтальпии, разместив большое число ступеней разного давления.

По числу валов различают одновальные, двухвальные, реже трёхвальные, связанных общностью теплового процесса или общей зубчатой передачей (редуктором). Расположение валов может быть как коаксиальным так и параллельным с независимым расположением осей валов.

В местах прохода вала сквозь стенки корпуса установлены концевые уплотнения для предупреждения утечек рабочего тела наружу и засасывания воздуха в корпус.

На переднем конце вала устанавливается предельный центробежный регулятор (регулятор безопасности), автоматически останавливающий (замедляющий) турбину при увеличении частоты вращения на 10—12 % сверх номинальной.

По типу рабочего тела[править | править код]

- ↑ Техническая энциклопедия / Главный редактор Л. К. Мартенс. — М: Государственное словарно-энциклопедическое издательство «Советская энциклопедия», 1934. — Т. 24. — 31 500 экз.

- ↑ И. В. Линде. Паровые турбины, вентиляторы и центробежные насосы высокого давления системы инженера А. Рато. // Записки Московскаго отделения Императорского русского технического общества, 1904. С. 563—641.

- ↑ Константин Владиславович Рыжов. [lib.aldebaran.ru/author/ryzhov_konstantin/ryzhov_konstantin_100_velikih_izobretenii/ 100 великих изобретений]. — М., 2006. — ISBN 5‑9533‑0277‑0.

- ↑ 1 2 Билимович Б. Ф. Законы механики в технике. — М.: Просвещение, 1975. — Тираж 80000 экз. — С. 169.

- ↑ Меркулов И. А. Газовая турбина / под ред. проф. А. В. Квасникова. — Москва: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. — С. 25 – 26.

Принцип работы турбины на дизельном двигателе

Воплощение идеи по использованию выхлопных газов с целью разгона ротора позволила увеличить мощность дизельного мотора примерно на 30%. Мотор, на который установлен турбонаддув, называется турбодизелем.

Содержание:

Устройство турбины дизельного двигателя

Турбокомпрессор выполняет задачу по нагнетанию воздуха под давлением в цилиндры мотора: чем больше будет воздуха, тем больше топлива силовой агрегат сможет сжечь, что, в свою очередь, приведет к увеличению мощности двигателя без увеличения объема имеющихся цилиндров.

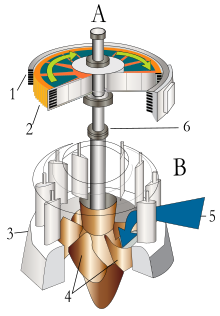

Чтобы выполнять возложенные функции с необходимой эффективностью, турбонаддув имеет особую конструкция, состоящую из двух элементов:

- турбины;

- компрессора.

Главная функция компрессора заключается в усилении поступления воздуха в топливную систему. Составные части компрессора находятся в алюминиевом корпусе. Внутри него располагается ротор, закрепленный на оси турбины. Вращаясь, ротор вбирает воздух: большая скорость вращения приводит к большему количеству попавшего внутрь воздуха. Для набора скорости существует турбина.

Турбина состоит из корпуса с ротором внутри. Поскольку все элементы устройства взаимодействуют с газами высокой температуры, они изготавливаются из специальных материалов, невосприимчивых к такому воздействию.

Как работает турбина на дизельном двигателе

Ротор и ось, на которой он закреплен, вращаются в разных направлениях. Частота вращения довольно велика, поэтому элементы плотно прижимаются друг к другу.

Принцип работы турбины на дизельном двигателе следующий:

- компрессор обеспечивает поступление воздуха из окружающей среды, который смешивается с дизельным топливом и затем направляется в цилиндры;

- топливно-воздушная смесь загорается, начинают двигаться поршни. По ходу этого процесса образуются газы, поступающие в выпускной коллектор;

- скорость движения газов, оказавшихся в корпусе, значительно возрастает. Вступая во взаимодействие с ротором, они приводят его во вращающееся положение;

- вращение передается компрессорному ротору (за это отвечает вал), который снова втягивает новую порцию воздуха.

Таким образом, принцип работы основывается на взаимосвязи: чем сильнее вращается ротор, тем больше поступает воздуха, но при этом ротор увеличивает скорость вращения, если количество воздуха возрастает.

Как работает турбонаддув

Чтобы разобраться в работе турбонаддува, для начала следует уяснить понятия турбоподхвата и турбоямы.

Турбоподхват – ситуация, когда набравший скорость ротор увеличивает поступление воздуха в цилиндры, следствием чего становится повышение мощности двигателя.

Турбояма – момент небольшой задержки, наблюдаемый в работе турбины при увеличении количества поступившего горючего, что достигается нажатием на педаль газа. Задержка вызвана временем, которое нужно ротору для его разгона газами.

Турбонаддув увеличивает давление отработанных газов за счет более интенсивной работы двигателя. В то же самое время повышается и давление наддува: этот процесс требует контроля и регулировки, поскольку при достижении высоких значений велика вероятность поломки. Функции регулировки давления возложены на клапан, контролем предельно возможных значений занимаются мембрана и пружина с определенными значениями жесткости (когда достигается максимально допустимая величина, мембрана открывает клапан).

Работа турбины дизельного двигателя также требует контроля давления:

- компрессор через клапан, дабы снизить давление, сбрасывает лишний забранный воздух;

- когда давление поступившего воздуха достигает максимально допустимой величины, клапан выпускает газы, и ротор вращается с требуемой скоростью, а компрессор всегда забирает только нужное количество воздуха.

Минусы использования турбокомпрессора

Казалось бы, установка турбодизеля влечет за собой сплошные преимущества, но это не так. У устройства есть определенные недостатки:

- возрастает расход топлива, что особенно ощущается при неправильной регулировке системы;

- температура в процессе сжатия повышается, что может привести к детонации. Чтобы избежать такой неприятности, необходим монтаж регуляторов, охладителей и ряда других элементов.

Турбированный мотор: правила эксплуатации

Чтобы дизельная турбина работала с максимальным КПД и как можно дольше не выходила из строя, нужно придерживаться определенных правил в процессе эксплуатации автомобиля:

- придерживаться графика замены масла, что позволит не допустить засорения маслопровода абразивами;

- использовать качественное моторное масло, соответствующее по характеристикам в паспорте двигателя;

- не трогаться сразу после включения мотора – движок должен быть прогрет;

- сразу после прекращения движения не выключать двигатель, дав ему хотя бы 10 секунд поработать на холостых оборотах.

Как работает турбина: видео

Автомобильный турбокомпрессор: принцип работы и назначение

С момента появления двигателя внутреннего сгорания и использования его на автомобильном транспорте, конструкторы бились обеспечением максимально возможно выхода мощности при минимальных переработках силовой установки.

Назначение автомобильного турбокомпрессора

Содержание статьи

Принцип работы турбокомпрессора

На данный момент решением данной проблемы является использование турбокомпрессора, он же турбонаддув, турбонагнетатель. Суть работы данного устройства – обеспечение повышенного давления воздуха, подаваемого в цилиндры силовой установки. Благодаря применению турбокомпрессора конструкторам удалось повысить выходную мощность без надобности в конструктивном изменении двигателя, увеличении объема камер сгорания и оборотов коленчатого вала. При этом потребление топлива у турбированного мотора будет ниже за счет более полного его сгорания в цилиндрах.

Турбокомпрессор на данный момент устанавливается и на бензиновые, и на дизельные моторы. Но при этом установка нагнетателя более эффективна на дизельных установках. Связано это с особенностями работы такого мотора – у дизеля степень сжатия в цилиндрах почти вдвое больше, чем у бензиновых, а скорость вращения коленчатого вала – меньше.

Риск использования нагнетателя на бензиновом моторе связан с возможным образованием детонационного сгорания в цилиндрах из-за резкого возрастания количества оборотов коленчатого вала. При этом в бензиновом моторе наддув работает в более жестких температурных условиях. Температура отработавших газов в бензиновом моторе выше, чем у дизеля, а поскольку наддув использует энергию отработанных газов, то у бензинового агрегата нагнетатель больше разогревается.

Существующие турбонаддувы могут конструктивно отличаться, но все они включают в себя определенные составные части.

Конструкция турбокомпрессора

Принцип работы системы турбонаддува

Турбонаддув включает в свою конструкцию воздухозаборник с воздушным фильтром, дроссельную заслонку, турбокомпрессор, интеркулер (охладитель наддувочного воздуха), впускной коллектор и элементы управления. Все эти элементы связаны между собой патрубками и напорными шлангами.

Основным элементом всей этой системы является турбокомпрессор, поскольку он обеспечивает нагнетание воздуха под давлением в систему. Состоит он из двух колес, посаженных на один ротор. Корпус компрессора состоит из двух камер, в каждую из которых помещено свое колесо.

Автомобильный турбокомпрессор в разрезе

Первое колесо компрессора – турбинное. Оно воспринимает на себя энергию отработавших газов и через ротор передает его на другое колесо. То есть, турбинное колесо является ведущим. Поскольку оно работает с разогретыми газами, то изготавливается это колесо, и также его камера из жаропрочных материалов.

Второе колесо – компрессорное. Оно получает вращение от ведущего колеса и является ведомым. Данное колесо засасывает через воздухозаборник воздух, сжимает его, повышая давление, и перепускает его дальше.

Свободное вращение ротора обеспечивается наличием подшипников скольжения. Данные подшипники – плавающие, то есть между ними, ротором и корпусом обеспечивается зазор. Смазка этих подшипников производится от системы смазки мотора. Чтобы масло не вытекало наружу, и не попадало в воздух или обработанные газы, в конструкции используются уплотнительные кольца.

1 – крыльчатка турбины; 2 – крыльчатка компрессора; 3 – вал; 4 – подшипниковый узел; 5 – штуцер подачи масла; 6 –регулятор. давления наддува.

В большинстве турбонаддувов используется воздушная система охлаждения, но на некоторых бензиновых двигателях встречается и жидкостная система охлаждения компрессора, входящая с состав системы охлаждения двигателя.

Интеркулер включен в систему турбонаддува для обеспечения охлаждения сжатого воздуха. Во время работы турбокомпрессора воздух разогревается, что приводит к снижению его плотности. При охлаждении плотность снова возрастает и повышается давление. Интеркулер представляет собой обычный радиатор. Он может охлаждать воздух как при помощи воздушного, так и жидкостного охлаждения. После интеркулера воздух подается во впускной коллектор, а затем уже – в цилиндры.

В турбонаддув входят элементы управления, которые обеспечивают правильное функционирование. Главным элементом управления является регулятор давления. Данный регулятор представляет собой перепускной клапан. Этот клапан регулирует количество подаваемых отработанных газов на турбинное колесо. Данный клапан работает на основе показаний датчика давления наддува, входящий в систему управления двигателем. Этот клапан обеспечивает подачу только необходимого количества отработанных газов, остальные пуская в обход турбокомпрессора.

Также в систему управления турбонаддува могут входить еще один клапан– предохранительный, который устанавливается за компрессором. Он обеспечивает защиту от возможных скачков давления в системе при резком закрытии дросселя. Этот клапан может либо стравливать избыток давления, либо перегонять лишний воздух на вход в турбокомпрессор.

Принцип работы турбокомпрессора и его недостатки

Видео: Принцип работы турбокомпрессора (турбины)

Принцип работы турбонаддува достаточно прост: выхлопные газы поступают в камеру турбинного колеса и заставляет его вращаться. Вращаясь, он чрез ротор приводит в движение турбокомпрессор. Тот в свою очередь засасывает воздух, сжимает его и подает в интеркулер для охлаждения. После прохождения интеркулера воздух под давлением подается во впускной коллектор. Работа наддува контролируется и регулируется регулятором давления, который дозирует количество отработанных газов, поступающих в камеру турбинного колеса. Благодаря этому осуществляется возможность изменения производительности турбонаддува в зависимости от вращения коленчатого вала.

Но такая конструкция имеет один существенный недостаток – при резком открытии дроссельной заслонки турбонаддув не успевает обеспечить необходимое количество воздуха для подачи в цилиндры. Для этого ему требуется определенное время. Выливается это в образование негативного эффекта, который получил название «турбояма». То есть, водитель резко нажимает на педаль газа, рассчитывая резко ускориться, но из-за нехватки воздуха ускорения сразу не происходит. Автомобиль начнет набирать обороты только после того, как наддув обеспечит необходимое количество воздуха. Вслед за «турбоямой» возникает еще один негативный эффект – «турбоподхват». Происходит он после «турбоямы» и сопровождается увеличенным давлением в турбонаддуве из-за интенсивной работы компрессора.

Для решения проблемы появления существует несколько способов. Первый из них – использование комбинированного наддува (состоящего из механического нагнетателя и турбонагнетателя). На начальном этапе при резком нажатии на педаль газа давление в выпускном коллекторе обеспечивает механический нагнетатель, работа которого не зависит от выхлопных газов, после в работу вступает турбонагнетатель, а механический отключается.

Видео: Устройство и неисправности турбины

Вторым способом преодоления «турбоямы» является использование двойного турбонаддува, так называемого «twin-turbo». Двойной турбонаддув обычно применяется на V-образных двигателях.

И третий способ – использование турбонаддува с изменяемой геометрией. В такой турбине воздушный поток оптимизируется за счет изменения площади канала, по которому подается воздух.

Неисправности и их диагностика

При своей достаточно простой конструкции, у турбокомпрессора может возникнуть большое количество неисправностей. Основными из них являются:

- Утечка масла через уплотнительные кольца и попадание его в воздух, подаваемый в цилиндры;

- Утечка воздуха в местах соединения патрубков;

- Засорение канала отвода масла из компрессора;

- Засорение подающего масляного канала;

- Неисправности системы управления;

- Трещины и деформация корпуса компрессора;

- Засорение воздушного фильтра;

О многих возникших проблемах с работой турбонаддува могут просигнализировать выхлопные газы. Синий дым из трубы будет указывать на попадание масла в воздух, черный – на утечку воздуха, а белый – на засорение отводного масляного канала.

Также о неисправностях может рассказать сам двигатель и турбонаддув. Потеря динами разгона будет указывать на проблемы с управлением турбиной, свист при работе мотора будет сигнализировать об утечке воздуха между компрессором и двигателем, а деформация корпуса будет сопровождаться скрежетом.

Несмотря на свои недостатки и неисправности все больше автомобилей оснащаются турбокомпрессорами, поскольку данное устройство – действительно полезное.

Конструкция паровых турбин — Уралэнергомаш

Общие представления об устройстве паровых турбин

Основные технические требования к паровым турбинам и их характеристики

Паровая турбина представляет собою роторный лопаточный двигатель, в котором энергия давления поступающего из котла пара сначала преобразуется в кинетическую энергию пара, вытекающего с большой скоростью из сопел, а затем, на лопатках ротора,- в механическую энергию вращения вала. Сопла это направляющие аппараты, предназначенные для преобразования внутренней энергии пара в кинетическую энергию упорядоченного движения молекул.

Схема простейшей паровой турбины представлена на рис. 1.

Основной частью турбины является ротор, состоящий из вала 1 с насаженным на нем рабочим колесом 2, на котором укреплены рабочие лопатки 3 изогнутой формы. Перед диском с рабочими лопатками имеется сопло 4, из которого пар поступает на рабочие лопатки турбины.

1 – вал; 2 – рабочее колесо; 3 – рабочая лопатка; 4 – сопло

Рисунок 3.1– Принцип действия турбины

Сопло и рабочее колесо составляют одну ступень. На рисунке 1.1, таким образом, представлена принципиальная схема одноступенчатой турбины.

Полученный в парогенераторе перегретый пар при температуре 600 С и давлении 30 МПа по паропроводам передаётся в сопла.

Если перед входом в сопло пар имел некоторую начальную скорость и начальное давление (см. рис. 2), то после выхода из сопла в результате расширения пара происходит увеличение его скорости до значения и уменьшение давления до значения . Скорость входа пара на рабочую лопатку называют абсолютной скоростью. Температура пара также при этом значительно понижается.

После выхода из сопла пар подается на рабочие лопатки турбины. Если турбина активная, то между ее рабочими лопатками расширения пара не происходит, следовательно, давление пара не меняется. Абсолютная скорость движения пара уменьшается с до вследствие вращения турбины со скоростью V. V – это окружная или переносная скорость.

Рис.2 – Схема активной турбины

Конструктивно турбина выполняется в виде нескольких ступеней, каждая из которых состоит из одного венца сопловых лопаток и одного венца рабочих лопаток.

Реактивными турбинами называют такие турбины, у которых расширение пара происходит не только в соплах перед поступлением пара на рабочие лопатки, но и на лопатках самого рабочего колеса. Это достигается тем, что канал, образованный рабочими лопатками выполняется суживающимся.

Изменение параметров пара в реактивной ступени турбины показано на рис. 3. В соплах турбины происходит частичное расширение пара до промежуточного давления .

Дальнейшее расширение пара до давления происходит в каналах между лопатками. Абсолютная скорость пара в сопле увеличивается до значения , а в началах между лопатками уменьшается из-за вращения лопаток до значения .

Рис.3 – Схема работы реактивной турбины

В настоящее время турбины выполняют многоступенчатыми, причем водной и той же турбине могут быть как активные, так и реактивные ступени.

Устройство паровой турбины

Турбина состоит из трех цилиндров (ЦВД, ЦСД и ЦНД), нижние половины корпусов которых обозначены соответственно 39, 24 и18. Каждый из цилиндров состоит из статора, главным элементом которого являются неподвижный корпус, и вращающегося ротора. К полумуфте 12 присоединяется полумуфта ротора электрогенератора (не показан), а к нему — ротор возбудителя. Цепочка из собранных отдельных роторов цилиндров, генератора и возбудителя называется валопроводом. Его длина при большом числе цилиндров (а самое большое их число в современных турбинах — 5) может достигать 80 м.

Рис.4 Устройство паровой турбины

Валопровод вращается во вкладышах 42, 29, 23, 20 и т.д. опорных подшипников скольжения на тонкой масляной пленке Как правило, каждый из роторов размещают на двух опорных подшипниках. Расширяющийся в турбине пар заставляет вращаться каждый из роторов, возникающие на них мощности складываются и достигают на полумуфте 12 максимального значения.

Каждый из роторов помещают в корпус цилиндра (см., например, поз. 24). При больших давлениях (а в современных турбинах оно может достигать 30 МПа » 300 ат) корпус цилиндра (обычно ЦВД) выполняют двухстенным (из внутреннего 35 и внешнего 46 корпусов). Это уменьшает разность давлений на каждый из корпусов, позволяет сделать его стенки более тонкими, облегчает затяжку фланцевых соединений и позволяет турбине при необходимости быстро изменять свою мощность.

Все корпуса в обязательном порядке имеют горизонтальные разъемы 13, необходимые для установки роторов внутри цилиндров при монтаже, а также для легкого доступа внутрь цилиндров при ревизиях и ремонтах. Пар внутри турбины имеет высокую температуру, а ротор вращается во вкладышах на масляной пленке, температура масла которой как по соображениям пожаробезопасности, так и необходимости иметь определенные смазочные свойства, не должна превышать 100 °С (а температура подаваемого и отводимого масла должна быть еще ниже). Поэтому вкладыши подшипников выносят из корпусов цилиндров и размещают их в специальных строениях — опорах Таким образом, вращающиеся концы каждого из роторов соответствующего цилиндра необходимо вывести из невращающегося статора, причем так, чтобы с одной стороны исключить какие-либо (даже малейшие) задевания ротора о статор, а с другой — не допустить значительную утечку пара из цилиндра в зазор между ротором и статором, так как это снижает мощность и экономичность турбины. Поэтому каждый из цилиндров снабжают концевыми уплотнениями (см. поз. 40, 32, 19) специальной конструкции.

Турбина устанавливается в главном корпусе ТЭС на верхней фундаментной плите. В плите выполняются прямоугольные окна по числу цилиндров, в которых размещаются нижние части корпусов цилиндров, а также осуществляется вывод трубопроводов, питающих регенеративные подогреватели, паропроводы свежего и вторично перегретого пара, переходный патрубок к конденсатору.

После изготовления турбина проходит контрольную сборку и опробование на заводе-изготовителе. После этого ее разбирают на более-менее крупные блоки, доводят до хорошего товарного вида, консервируют, упаковывают в деревянные ящики и отправляют для монтажа на ТЭС.

При работе турбины пар из котла по одному или нескольким паропроводам (это зависит от мощности турбины) поступает сначала к главной паровой задвижке, затем к стопорному (одному или нескольким) и, наконец, к регулирующим клапанам (чаще всего — 4). От регулирующих клапанов (на рис. 4 не показаны) пар по перепускным трубам 1 (на рис. 4 их четыре: две из них присоединены к крышке 46 внешнего корпуса ЦВД, а две других подводят пар в нижние половины корпуса) подается в паровпускную камеру 33 внутреннего корпуса ЦВД. Из этой полости пар попадает в проточную часть турбины и, расширяясь, движется к выходной камере ЦВД 38. В этой камере в нижней половине корпуса ЦВД имеются два выходных патрубка 37. К ним приварены паропроводы, направляющие пар в котел для промежуточного перегрева.

Вторично перегретый пар по трубопроводам поступает через стопорный клапан (не показан на рис. 4) к регулирующим клапанам 4, а из них — в паровпускную полость ЦСД 26. Далее пар расширяется в проточной части ЦСД и поступает в его выходной патрубок 22, а из него — в две перепускные трубы 6 (иногда их называют ресиверными), которые подают пар в паровпускную камеру ЦНД 9. ЦВД и ЦСД, ЦНД почти всегда выполняют двухпоточными: попав в камеру 9, пар расходится на два одинаковых потока и, пройдя их, поступает в выходные патрубки ЦНД 14. Из них пар направляется вниз в конденсатор. Перед передней опорой 41 располагается блок регулирования и управления турбиной 44. Его механизм управления 43 позволяет пускать, нагружать, разгружать и останавливать турбину.

Уплотнение представлено на рис. 5.

Рис.5. Лабиринтное уплотнение для валов турбин

В обойме 7, имеющей такую же конструкцию, как и обойма диафрагм выполнена кольцевая расточка 1, в которую вставляются сегменты уплотнений 3 (по три сегмента в каждую половину обоймы). Сегменты имеют тонкие (до 0,3 мм) кольцевые гребни, устанавливаемые по отношению к валу с очень малым зазором (0,5—0,6 мм). Совокупность кольцевых щелей между гребнями 4 и кольцевыми выступами 6 и кольцевых камер между ними называется лабиринтовым уплотнением. Высокое гидравлическое сопротивление, которым оно обладает, обеспечивает малую утечку пара помимо проточной части турбины.

Типичная рабочая лопатка (рис. 6) состоит из трех основных элементов: профильной части 1; хвостовика 2, служащего для крепления лопатки на диске; шипа 6 прямоугольной, круглой или овальной формы, выполняемого на торце профильной части лопатки за одно целое.

Рис.6.Рабочая лопатка ЦВД и ЦСД

Лопатки изготавливаются из нержавеющей стали, содержащей 13 % хрома, методом штамповки и последующего фрезерования и набираются на диске через два специальных колодца, в которые затем устанавливаются замковые лопатки с хвостовиками специальной формы.

Отдельно прокатывают бандажную ленту 7, в которой пробивают отверстия, соответствующие форме шипов и расстоянию между ними. Лента нарезается на куски со строго рассчитанным числом объединяемых лопаток. Бандажная лента надевается на шипы, которые затем расклепываются. Ряд соседних лопаток (обычно от 5 до 14), объединенных бандажной лентой (бандажом), называется пакетом рабочих лопаток. Главная цель пакетирования — обеспечить вибрационную надежность рабочих лопаток (не допустить их поломки от усталости вследствие колебаний). После расклепки шипов на бандажах рабочих лопаток ротор устанавливают на токарный станок и окончательно протачивают гребни уплотнений.

На рис. 6 показана лишь одна из типичных конструкций, которые отличаются большим разнообразием как типов хвостовиков, так и бандажей. В современных конструкциях бандажи фрезеруют заодно с профильной частью (с шириной бандажа, равной шагу лопаток), иногда соединяют рабочие лопатки в пакете сваркой.

Рис.7 Ротор двухпоточного ЦНД мощной турбины

На рис. 7 показан двухпоточный ротор ЦНД в процессе обработки на токарном станке. Первые две ступени имеют ленточные бандажи, а последние ступени — две проволочные связи.

Главным элементом проточной части турбины, определяющим весь ее облик, является рабочая лопатка последней ступени. Чем большую длину она имеет и чем на большем диаметре она установлена (иными словами, чем больше площадь для прохода пара последней ступени), тем более экономичнее турбина. Поэтому история совершенствования турбин — это история создания последних ступеней. В начале 50-х годов ЛМЗ была разработана рабочая лопатка длиной 960 мм для последней ступени со средним диаметром 2,4 м, и на ее базе созданы турбины мощностью 300, 500 и 800 МВт. В конце 70-х была создана новая рабочая лопатка длиной 1200 мм для ступени со средним диаметром 3 м. Это позволило создать новую паровую турбину для ТЭС мощностью 1200 МВт и для АЭС мощностью 1000 МВт.

Рис.8 Опора валопровода

На рис. 8 показана одна из опор валопровода. Основанием 12 нижняя половина корпуса 2 устанавливается на фундаментную раму (на рисунке не показана). В расточку корпуса на колодках 1, 4 и 10 помещается нижняя половина вкладыша 3. Внутренняя поверхность 8 обеих половин вкладыша выполнена цилиндрической или овальной и залита баббитом, — легкоплавким антифрикционным сплавом на основе олова, допускающего вращение ротора на очень низкой частоте вращения даже при отсутствии смазки. Прямо на поверхность вкладыша 8 и на аналогичную поверхность соседнего вкладыша при монтаже турбины укладывается ротор. Сверху его накрывают верхней половиной вкладыша и притягивают к нижней половине шпильками, ввинчиваемыми в отверстия 9. Затем устанавливается крышка корпуса подшипника.

Масло для смазки шеек валов подается насосами из масляного бака, установленного на нижней отметке конденсационного помещения. Размер масляного бака зависит от мощности турбины: чем больше мощность, тем больше цилиндров и, следовательно, роторов и их опор, требующих смазки. Кроме того, с ростом мощности растет диаметр шеек, и эти два обстоятельства требуют большого расхода масла и соответственно масляного бака большой емкости, достигающей 50—60 м3. Для смазки подшипников используется либо специальное (турбинное) минеральное масло, либо синтетические негорючие масла. Последние намного дороже, но зато пожаробезопаснее.

От насосов по трубопроводам масло, пройдя через маслоохладители, поступает к емкостям, располагаемым в крышках подшипника, а из них — к отверстиям 6 и к выборке 7, раздающей масло на всю ширину шейки вала. Масло за счет гидродинамических сил «загоняется» под шейку вала, и таким образом вал «плавает» на масляной пленке, не касаясь баббитовой заливки. Масло, пройдя под шейкой вала, выходит через торцевые зазоры вкладыша и стекает на дно корпуса подшипника, откуда самотеком направляется обратно в масляный бак. Вкладыш опоры показан на рис. 9.

Рис.9 Опорный вкладыш опоры валопровода

Типы паровых турбин и области их использования

Для понимания места и роли паровых турбин рассмотрим их общую классификацию. Из большого разнообразия используемых паровых турбин, прежде всего можно выделить турбины транспортные и стационарные.

Транспортные паровые турбины чаще всего используются для привода гребных винтов крупных судов.

Стационарные паровые турбины — это турбины, сохраняющие при эксплуатации неизменным свое местоположение. В настоящей книге рассматриваются только стационарные паровые турбины.

В свою очередь стационарные паровые турбины можно классифицировать по ряду признаков.

- По назначению различают турбины энергетические, промышленные и вспомогательные.

Энергетические турбины служат для привода электрического генератора, включенного в энергосистему, и отпуска тепла крупным потребителям, например жилым районам, городам и т.д. Их устанавливают на крупных ГРЭС, АЭС и ТЭЦ. Энергетические турбины характеризуются, прежде всего, большой мощностью, а их режим работы — постоянной частотой вращения, определяемой постоянством частоты сети.

Основным производителем энергетических паровых турбин в России является Ленинградский металлический завод (Санкт-Петербург). Он выпускает мощные паровые турбины для ТЭС (мощностью 1200, 800, 500, 300 и 200 МВт), ТЭЦ (мощностью 180, 80 и 50 МВт и менее), АЭС (мощностью 1000 МВт).

Другим крупным производителем энергетических паровых турбин является Турбомоторный завод (ТМЗ, г. Екатеринбург). Он выпускает только теплофикационные турбины (мощностью 250, 185, 140, 100 и 50 МВт и менее).

На ТЭС России установлено достаточно много мощных паровых турбин Харьковского турбинного завода (ХТЗ, Украина) (мощностью 150, 300 и 500 МВт). Им же произведены все паровые турбины, установленные на АЭС России мощностью 220, 500 и 1000 МВт.

Таким образом, в настоящее время в России функционирует всего два производителя мощных паровых турбин. Если говорить о зарубежных производителях турбин, то их число также является небольшим. Большинство из них являются транснациональными объединениями. В Европе главными производителями паровых турбин являются компании Siemens (Германия), Acea Brown Bovery (ABB, германско-швейцарское объединение), GEC-Alsthom (англо-французское объединение), Scoda (Чехия). В США производителями мощных энергетических турбин являются компании General Electric и Westinghouse, в Японии — Hitachi, Toshiba, Mitsubisi. Все перечисленные производители выпускают паровые турбины вплоть до мощности 1000 МВт и выше. Технический уровень некоторых из них не только не уступает нашим производителям, но и превосходит их.

Промышленные турбины также служат для производства тепловой и электрической энергии, однако их главной целью является обслуживание промышленного предприятия, например, металлургического, текстильного, химического, сахароваренного и др. Часто генераторы таких турбин работают на маломощную индивидуальную электрическую сеть, а иногда используются для привода агрегатов с переменной частотой вращения, например воздуходувок доменных печей. Мощность промышленных турбин существенно меньше, чем энергетических. Основным производителем промышленных турбин в России является Калужский турбинный завод (КТЗ).

Вспомогательные турбины используются для обеспечения технологического процесса производства электроэнергии — обычно для привода питательных насосов и воздуходувок котлов.

Питательные насосы энергоблоков мощностью вплоть до 200 МВт приводятся электродвигателями, а мощностью выше — с помощью паровых турбин, питаемых паром из отбора главной турбины. Например, на энергоблоках мощностью 800 и 1200 МВт установлено соответственно по два и три питательных турбонасоса мощностью 17 МВт каждый, на энергоблоках мощностью 250 (для ТЭЦ) и 300 МВт — один питательный турбонасос мощностью 12 МВт; на энергоблоках мощностью 1000 МВт для АЭС используется два питательных насоса мощностью 12 МВт.

Котлы энергоблоков мощностью 800 и 1200 МВт оборудованы соответственно двумя и тремя воздуходувками, привод которых осуществляется также паровыми турбинами мощностью по 6 МВт каждая. Основным производителем вспомогательных паровых турбин в России является КТЗ.

- По виду энергии, получаемой от паровой турбины, их делят на конденсационные и теплофикационные.

В конденсационных турбинах (типа К) пар из последней ступени отводится в конденсатор, они не имеют регулируемых отборов пара, хотя, как правило, имеют много нерегулируемых отборов пара для регенеративного подогрева питательной воды, а иногда и для внешних тепловых потребителей. Главное назначение конденсационных турбин — обеспечивать производство электроэнергии, поэтому они являются основными агрегатами мощных ТЭС и АЭС. Мощность самых крупных конденсационных турбоагрегатов достигает 1000—1500 МВт.

Теплофикационные турбины имеют один или несколько регулируемых отборов пара, в которых поддерживается заданное давление. Они предназначены для выработки тепловой и электрической энергии, и мощность самой крупной из них составляет 250 МВт. Теплофикационная турбина может выполняться с конденсацией пара и без нее. В первом случае она может иметь отопительные отборы пара (турбины типа Т) для нагрева сетевой воды для обогрева зданий, предприятий и т.д., или производственный отбор пара (турбины типа П) для технологических нужд промышленных предприятий, или тот и другой отборы (турбины типа ПТ и ПР). Во втором случае турбина носит название турбины с противодавлением (турбины типа Р). В ней пар из последней ступени направляется не в конденсатор, а обычно производственному потребителю. Таким образом, главным назначением турбины с противодавлением является производство пара заданного давления (в пределах 0,3—3 МПа). Турбина с противодавлением может также иметь и регулируемый теплофикационный или промышленный отбор пара, и тогда она относится к типу ТР или ПР.

Теплофикационные турбины с отопительным отбором пара (типа Т) спроектированы так, чтобы при максимальной теплофикационной нагрузке ступени, расположенные за зоной отбора, мощности не вырабатывали. В последние годы ряд турбин проектируются так, что даже при максимальной нагрузке последние ступени вырабатывают мощность. Такие турбины относятся к типу ТК.

- По используемым начальным параметрам пара паровые турбины можно разделить на турбины докритического и сверхкритического начального давления, перегретого и насыщенного пара, без промежуточного перегрева и с промежуточным перегревом пара.

Как уже известно критическое давление для пара составляет примерно 22 МПа, поэтому все турбины, начальное давление пара перед которыми меньше этого значения, относятся к паровым турбинам докритического начального давления. В России стандартное докритическое давление для паровых турбин выбрано равным 130 ат (12,8 МПа), кроме того, имеется определенный процент турбин на начальное давление 90 ат (8,8 МПа). На докритические параметры выполняются все паровые турбины для АЭС и ТЭЦ (кроме теплофикационной турбины мощностью 250 МВт), а также турбины мощностью менее 300 МВт для ТЭС. Докритическое начальное давление зарубежных паровых турбин обычно составляет 16—17 МПа, а максимальная единичная мощность достигает 600—700 МВт.

Все мощные конденсационные энергоблоки (300, 500, 800, 1200 МВт), а также теплофикационный энергоблок мощностью 250 МВт выполняют на сверхкритические параметры пара (СКД) — 240 ат (23,5 МПа) и 540 °С. Переход от докритических параметров пара к СКД позволяет экономить 3—4 % топлива.

Все турбины ТЭС и ТЭЦ работают перегретым паром, а АЭС — насыщенным (с небольшой степенью влажности).

Все мощные конденсационные турбины на докритические и сверхкритические параметры пара выполняют с промежуточным перегревом. Из теплофикационных турбин только турбина ЛМЗ на докритические параметры мощностью 180 МВт и турбина ТМЗ на СКД мощностью 250 МВт имеют промежуточный перегрев. Устаревшие конденсационные турбины мощностью 100 МВт и менее и многочисленные теплофикационные паровые турбины вплоть до мощности 185 МВт строятся без промперегрева.

- По зоне использования турбин в графике электрической нагрузки паровые турбины можно разделить на базовые и полупиковые. Базовые турбины работают постоянно при номинальной нагрузке или близкой к ней. Они проектируются так, чтобы и турбина, и турбоустановка имели максимально возможную экономичность. К этому типу турбин следует, безусловно, отнести атомные и теплофикационные турбины. Полупиковыетурбины создаются для работы с периодическими остановками на конец недели (с ночи пятницы до утра в понедельник) и ежесуточно (на ночь). Полупиковые турбины (и турбоустановки) с учетом их малого числа часов работы в году выполняют более простыми и соответственно более дешевыми (на сниженные параметры пара, с меньшим числом цилиндров). Электроэнергетика России в силу ряда причин всегда страдала от недостатка в энергосистеме полупиковых мощностей. Примерно 25 лет назад ЛМЗ спроектировал полупиковую конденсационную турбину мощностью 500 МВт на параметры 12,8 МПа, 510 °С/510 °С. Головной образец этой турбины предполагалось установить на Лукомльской ГРЭС (б. Белоруссия). Однако до сих пор ни одной специальной полупиковой турбины в России не работает. Вместе с тем в Японии и США работают десятки полупиковых турбин упрощенной конструкции.

- По конструктивным особенностям паровые турбины можно классифицировать по числу цилиндров, частоте вращения и числу валопроводов.

По числу цилиндров различают турбины одно- и многоцилиндровые. Количество цилиндров определяется объемным пропуском пара в конце процесса расширения. Чем меньше плотность пара, т.е. меньше его конечное давление, и чем больше мощность турбины, т.е. больше массовый расход, тем больше объемный пропуск и соответственно требуемая площадь для прохода пара через рабочие лопатки последней ступени. Однако если рабочие лопатки делать длиннее, а радиус их вращения больше, то центробежные силы, отрывающие профильную часть лопатки, могут возрасти настолько, что лопатка оторвется. Поэтому с увеличением мощности сначала переходят на двухпоточный ЦНД, а затем увеличивают их число. Конденсационные турбины можно выполнить одноцилиндровыми вплоть до мощности 50—60 МВт, двухцилиндровыми — до 100—150 МВт, трехцилиндровыми — до 300 МВт, четырехцилиндровыми — до 500 МВт, пятицилиндровыми — вплоть до 1300 МВт.

По частоте вращения турбины делятся на быстроходные и тихоходные. Быстроходные турбины имеют частоту вращения 3000 об/мин = 50 об/с. Они приводят электрогенератор, ротор которого имеет два магнитных полюса, и поэтому частота вырабатываемого им тока равна 50 Гц. На эту частоту строят большинство паровых турбин для ТЭС, ТЭЦ и частично для АЭС в нашей стране и почти во всем мире. В Северной Америке и на части территории Японии быстроходные турбины строят на частоту вращения 3600 об/мин = 60 об/с, так как там принятая частота сети равна 60 Гц.

Ранее в говорилось о том, что поскольку из-за низких начальных параметров работоспособность пара в турбинах АЭС мала, а снижение капитальных затрат требует увеличения мощности, т.е. массы пропускаемого пара, то объемный расход на выходе из турбины оказывается столь значительным, что оказывается целесообразным переход на меньшую частоту вращения. Так как число магнитных полюсов в электрогенераторе должно быть целым и четным, то переход на использование четырехполюсного электрогенератора и получения той же частоты сети, что и при двухполюсном электрогенераторе, требует снижения частоты вдвое. Таким образом, тихоходные турбины в нашей стране имеют частоту вращения 1500 об/мин = 25 об/с.

Рис.10 Тихоходная турбина насыщенного пара мощностью 1160 МВт для американской АЭС

На рис. 10 показана тихоходная атомная турбина фирмы ABB мощностью 1160 МВт на частоту вращения 30 об/с. Гигантские размеры турбины хорошо видны в сравнении с фигурой человека, стоящего у средней опоры ее валопровода. Турбина не имеет ЦСД, и пар из ЦВД направляется в два горизонтальных сепаратора-пароперегревателя (СПП), а из них — раздается на три двухпоточных ЦНД. По такой же схеме на частоту вращения 25 об/с построены энергоблоки мощностью 1000 МВт на Балаковской и Ростовской АЭС.

Для АЭС, построенных для теплых климатических условий, т.е. для высокой температуры охлаждающей воды и соответственно высокого давления в конденсаторе), можно строить и быстроходные атомные турбины (рис. 11). Пар к ЦВД турбины поступает из реакторного отделения по четырем паропроводам 11. Пройдя ЦВД, пар поступает к СПП 10 вертикального типа, а после них с помощью ресивера 3 раздается на три одинаковых двухпоточных ЦНД 4. Под каждым ЦНД установлен свой конденсатор, также хорошо видный на макете.

По числу валопроводов различают турбины одновальные (имеющие один валопровод — соединенные муфтами роторы отдельных цилиндров и генератора) и двухвальные(имеющие два валопровода каждый со своим генератором и связанные только потоком пара). На российских тепловых электростанциях используют только одновальные турбины.В начале 70-х годов на Славянской ГРЭС на Украине построена единственная двухвальная турбина мощностью 800 МВт, да и то потому, что в то время не было электрогенератора мощностью 800 МВт.

Рис.11 Быстроходная атомная турбина мощностью 1093 МВт для испанской АЭС (“ Трилло”), построенная фирмой Siemens

Для обозначения типов турбин ГОСТ предусматривает специальную маркировку, состоящую из буквенной и числовой частей. Буквенная часть указывает тип турбины, следующее за ней число — номинальную мощность турбины в мегаваттах. Если необходимо указать и максимальную мощность турбины, то ее значение приводят через косую черту. Следующее число указывает номинальное давление пара перед турбиной в МПа: для теплофикационных турбин далее через косую черту указывают давление в отборах или противодавление в МПа. Наконец, последняя цифра, если она имеется, указывает номер модификации турбины, принятый на заводе-изготовителе.

Приведем несколько примеров обозначений турбин.

Турбина К-210-12,8-3 — типа К, номинальной мощностью 210 МВт с начальным абсолютным давлением пара 12,8 МПа (130 кгс/см2), третьей модификации.

Трубина П-6-3,4/0,5 — типа П, номинальной мощностью 6 МВт, с начальным абсолютным давлением пара 3,4 МПа и абсолютным давлением отбираемого пара 0,5 МПа.

Турбина Т-110/120-12,8 — типа Т, номинальной мощностью 110 МВт и максимальной мощностью 120 МВт, с начальным абсолютным давлением пара 12,8 МПа.

Турбина ПТ-25/30-8,8/1 — типа ПТ, номинальной мощностью 25 МВт и максимальной мощностью 30 МВт, с начальным абсолютным давлением пара 8,8 МПа (90 ат) и абсолютным давлением отбираемого пара 1 МПа.

Турбина Р-100/105-12,8/1,45 — типа Р, номинальной мощностью 100 МВт максимальной мощностью 105 МВт, с начальным абсолютным давлением пара 12,8 МПа и абсолютным противодавлением 1,45 МПа.

Турбина ПР-12/15-8,8/1,45/0,7 — типа ПР, номинальной мощностью 12 МВт и максимальной мощностью 15 МВт, с начальным абсолютным давлением 8,8 МПа, давлением в отборе 1,45 МПа и противодавлением 0,7 МПа.

Основные технические требования к паровым турбинам и их характеристики

Для того чтобы увидеть, насколько совершенной машиной является паровая турбина, достаточно рассмотреть технические требования, предъявляемые к ней. Они сформулированы в государственных стандартах (ГОСТ). Здесь мы остановимся только на наиболее важных из них.

Прежде всего, к турбине предъявляется ряд требований, которые можно охватить одним термином — надежность. Надежность технического объекта — это его свойство выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к паровой турбине надежность — это бесперебойная выработка мощности при предусмотренных затратах топлива и установленной системе эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов, а также недопущения ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

Важно подчеркнуть, что понятие надежности включает в себя и понятие экономичности. Бесперебойно работающая турбина, работающая с низкой экономичностью из-за износа или с ограничением мощности из-за внутренних неполадок, не может считаться надежной. Надежность — это комплексное свойство, характеризуемое такими подсвойствами, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, управляемость, живучесть, безопасность. Не вдаваясь в строгие определения этих подсвойств, отметим главные из них.

Безотказность — это свойство турбины непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторой наработки. Средняя наработка на отказ для турбин ТЭС мощностью 500 МВт и более должна быть не менее 6250 ч, а меньшей мощности — не менее 7000 ч, а для турбин АЭС — не менее 6000 ч. Если учесть, что в календарном году 8760 ч и что какое-то время турбина не работает (например, по указанию диспетчера энергосистемы), то это означает, что отказы по вине турбины в среднем должны происходить не чаще 1 раза в год.

Полный установленный срок службы турбины ТЭС должен быть не менее 40 лет, а турбин АЭС — не менее 30 лет. При этом оговаривается два важных обстоятельства. Первое: этот срок службы не относится к быстроизнашивающимся деталям, например, рабочим лопаткам, уплотнениям, крепежным деталям. Для таких деталей важен средний срок службы до капитального ремонта (межремонтный период). В соответствии с ГОСТ он должен быть не менее 6 лет (кроме того, на ТЭС и АЭС реализуется плановая система текущих и планово-предупредительных ремонтов).